米不足?米価高騰の真相に迫る!2025年、私たちのお米はどうなる?米価格高騰の背景と今後の展望

2023年の米市場は、不作と需要増により激震!猛暑、加工用米減産、コロナからの回復、外国人増加が米価高騰を加速。政府備蓄米放出も効果薄。需給ギャップ、JAの動向、小売価格データを徹底分析。新米が出回っても価格は高止まり?令和7年産見通し、対策パッケージも公開。米の流通安定化に向けた、最新情報とデータ活用術を完全網羅!

米の流通状況の可視化

米の価格高騰、原因は? 新米出ても値段下がらないのはなぜ?

減反とJAの強気設定が要因。

米の流通状況をデータで確認します。

価格上昇と、消費者の買い控え。

データから現状を読み解き、今後の価格動向を探ります。

公開日:2025/03/18

✅ 米の価格は2024年1月から上昇を続け、特に2024年9月以降に上昇幅が大きくなり、2025年1月には平均価格が2,899円に達した。

✅ 価格高騰の影響で売上金額は増加しているが、数量は2024年9月以降減少に転じている。特に10kgの商品は売上数量が大きく減少、店頭での取扱アイテム数も減少している。

✅ 2kgと5kgは数量が前年並みで価格上昇分が売上を押し上げている。2025年1月のランキング上位20商品は全て価格が上昇しており、更なる価格上昇が見られる。

さらに読む ⇒流通・小売業界で働く人の情報サイト_ダイヤモンド・チェーンストアオンライン出典/画像元: https://diamond-rm.net/retaildata/508255/データから、価格上昇と数量減少の傾向が読み取れますね。

特に10kgの商品が売れなくなっているのは、家計への影響が大きいからでしょうか。

米の流通状況は、様々なデータによって詳細に把握されています。

スーパーでの販売数量と価格の推移は、KSP-POSデータおよび日経POSデータに基づき、週次・日次で更新されています。

小売店業態別や地域別の価格動向はSRI+データ、世帯当たりの購入数量の推移は総務省家計調査のデータ、消費者物価指数も米類の上昇を示しています。

政府備蓄米の販売価格・数量、そして複数原料米等の店頭価格調査の結果も公開されています。

新米が出回り始めても価格が下がらない一因として、減反政策による生産量減少とJA農協の強気な価格設定が指摘されています。

うちも、お米、高いから買う量減らしてるわよ。2kgとか5kgにしちゃうよね。困ったもんだわ。

今後の米の生産と価格への影響

来年のコメ不足、どうなる?農家への影響は?

作付け制限緩和検討も、米価とコストが課題。

2024年産の米の価格上昇と、今後の生産見込みについて見ていきます。

今後の米価に影響を与える要因を分析します。

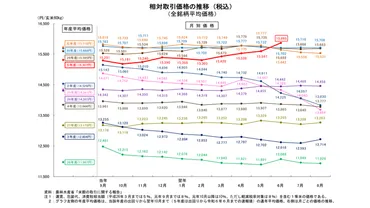

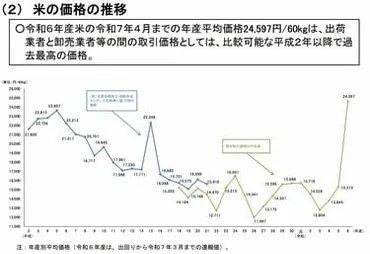

✅ 2024年産米の6月の相対取引価格は60kgあたり1万5865円と、2013年産米以降で最高値を記録。

✅ 業務用銘柄を中心に、24年産米の供給がタイトになっていることが価格上昇の要因の一つ。スポット取引では高値での取引も。

✅ 農産物価格指数は上昇しているものの、2020年比では低水準で、肥料等の資材高騰により農業の交易条件は引き続き悪化している。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/07/240717-75427.php2024年産の米価格が上昇し、業務用銘柄を中心に供給がタイトになっているのは、大きな問題ですね。

今後の生産状況も気になります。

令和7年産の米の生産見込みは順調に進んでおり、8月15日時点での10a当たり収量は前年を上回るか並みと見込まれています。

令和6年産では主食用米の収穫量は増加し、1等米の比率も高くなりました。

農林水産省は新米の供給でコメ不足が解消されると見ていますが、7月末の在庫は前年比40万トン減と低水準です。

JA農協は来年までコメ不足が続くと見ており、農家への概算金を大幅に引き上げています。

農林水産省とJA農協は来年産の作付け制限緩和を検討する可能性がありますが、米価上昇やコスト増の影響で農家の反応は不明です。

来年産の作付け制限緩和か。農家は喜んでるのかね?米価が上がっても、肥料とかのコストも上がってるから、儲かるのかどうなのか。

流通安定化対策と政府統計の活用

米の価格安定化、政府は何してる?🔍

備蓄米の売買や統計データ活用で対応!

米の流通安定化に向けた対策と、政府統計の活用について紹介します。

データに基づいた分析が、状況把握に役立ちます。

公開日:2025/05/29

✅ 2024年産のコメ価格が高騰し、小売価格は5キロあたり4000円を超える事態となっている。

✅ 価格高騰は昨夏の猛暑による減収と、訪日観光客による外食需要の増加が原因。

✅ 政府は備蓄米の放出を行ったが、高値をつけた業者が買い占めたため小売価格への影響はわずかで、放出方法の見直しを迫られている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/880603?display=b価格高騰への対策として、政府備蓄米の売渡しなどが行われているんですね。

統計データの活用も、今後の価格安定化に繋がることを期待します。

米の流通安定化に向けた対策パッケージが取りまとめられており、政府備蓄米の買戻し条件付売渡しや、随意契約による政府備蓄米の発売が行われています。

これらの対策は、価格の安定化を目指すものです。

また、政府統計の検索方法、提供されている統計データの種類、統計データの活用方法が紹介されており、米穀の流通・消費等動態調査など、農林水産省が提供するデータが、米の需給に関する分析に役立っています。

政府統計、もっとわかりやすく使えるようにしてほしいよね。私みたいな素人でも、分析できるくらいにならないと。

今回の記事では、米価高騰の現状と背景、今後の見通しについて、様々な角度から解説しました。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 米価高騰は、2023年の猛暑、需要増、政府の対応遅れなどが複合的に影響。

💡 米の需給ギャップ解消に向けた対策と、今後の生産状況の見通し。

💡 政府統計の活用による、米の流通状況の可視化と、情報公開の重要性。