米不足?米価高騰の真相に迫る!2025年、私たちのお米はどうなる?米価格高騰の背景と今後の展望

2023年の米市場は、不作と需要増により激震!猛暑、加工用米減産、コロナからの回復、外国人増加が米価高騰を加速。政府備蓄米放出も効果薄。需給ギャップ、JAの動向、小売価格データを徹底分析。新米が出回っても価格は高止まり?令和7年産見通し、対策パッケージも公開。米の流通安定化に向けた、最新情報とデータ活用術を完全網羅!

💡 2025年、米価は過去最高値を更新。原因は、米不足と需要の増加。

💡 米の需給ギャップ、構造を分析。減産と需要増が価格高騰を加速。

💡 流通状況を可視化。小売価格の上昇と、消費者の購買行動の変化。

今回は、米価高騰の現状と背景、今後の見通しについて、様々な角度から深堀りしていきます。

米価高騰の背景と政府の対応

米価高騰の主な原因は?

不作、需要増、流通の混乱。

2025年、米価高騰が止まらない。

政府備蓄米の放出も効果なく、食料品価格全体への影響が拡大しています。

公開日:2025/04/11

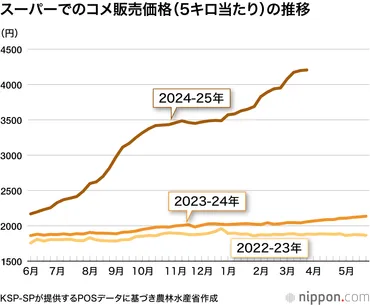

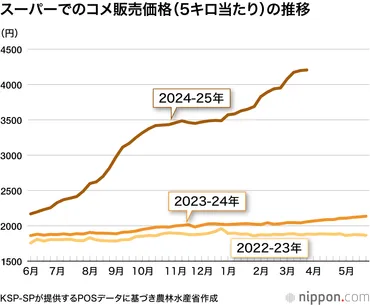

✅ 2025年4月11日、全国のスーパーで販売されるコメ5キロ当たりの平均価格が4206円となり、13週連続で過去最高値を更新。政府備蓄米の放出も価格を押し下げる効果は見られず、米不足による価格高騰は続いている。

✅ 米価格の高騰を受け、パックごはんのサトウ食品が再値上げを発表。牛丼チェーンやコンビニでも米関連商品の値上げが相次ぎ、食料品価格全体への影響が広がっている。

✅ 政府は、2025年産米が出回り始めるまでの間、毎月政府備蓄米を放出する方針を示し、価格抑制を図ろうとしている。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02376/米価高騰は、日々の食生活に直結する問題ですね。

パックご飯の値上げなど、すでに影響が出ていますが、今後さらに広がる可能性も。

日本の米の流通は、2023年産の不作と需要増加を背景に大きな変動に見舞われました。

猛暑による品質低下、加工用米の減産、コロナ禍からの需要回復、外国人人口の増加などが需要を押し上げ、米価高騰を加速させました。

コメの需給はわずかな変動でも価格が大きく変化しやすく、備蓄米の放出も価格低下に繋がらず、JAの集荷失敗や、卸売業や外食産業による直接買い付けの増加も、米の流通を混乱させる一因となりました。

政府は価格対策として備蓄米放出に踏み切りましたが、その政策目的の変化や効果測定の不備などにより、価格への影響は限定的でした。

うーん、政府の対策は効果が出てるのかい?備蓄米を放出しても価格が下がらないってのは、何か別の要因があるんじゃないのかい?

コメ需給ギャップの構造分析

コメ価格高騰の原因は?需給ギャップの現状とは?

需給ギャップ拡大と生産量減少です。

米の減反政策から増産支援への転換や、食料安全保障への意識の高まりが見られます。

需給ギャップの構造を分析し、今後の米価を予測します。

✅ 政府は、米の減反政策から増産支援へと転換し、食料安全保障上の危機感から、米価の安定を目指している。

✅ 2023年の猛暑による作況不良と、政府の需給見通しの誤りにより米価が高騰し、備蓄米放出も価格安定には限定的な効果しかなかった。

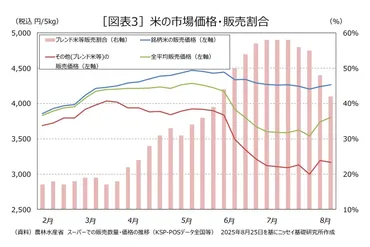

✅ 2025年産米は、JAの概算金上昇と作付面積増加の影響を受け、小売価格は4,300~5,000円台となる見込みだが、備蓄米不足により高値圏が続く可能性が高い。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=83108?site=nli米の需給ギャップが、価格高騰の主要因となっていることがよくわかります。

令和6年産のギャップは、今後の米価に大きな影響を与えそうですね。

令和4~6年産のコメ需給ギャップとその構造が分析されています。

令和4・5年産の需給ギャップは合計▲65万トンであり、価格高騰の直接的な原因と考えられています。

令和6年産では、当初の需要見通し674万トンに対し、実際には▲32万トンのギャップが生じました。

需給ギャップの拡大には、計画段階でのギャップ、気候変動等による生産量の減少、そして需要の拡大が複合的に影響しています。

農林水産省は過去の消費トレンドに基づき需要見通しを算出し、生産量の目安を提示し、その後、需要量と生産量の見通しを修正しています。

ほんと、需給ギャップの分析は重要だよね。でも、政府の見通しとか、もっとちゃんとしないと、また同じことの繰り返しになっちゃうよ。

次のページを読む ⇒

米の流通最新情報!価格高騰の背景から、新米の供給、政府の対策まで徹底解説。データに基づき、米の需給と価格安定化への取り組みを読み解きます。