横浜弁ってどんな言葉?知っておきたい横浜方言の世界!(方言、横浜、ピジン)?横浜弁の奥深さ:特徴とルーツ

横浜方言の世界へようこそ!「だべ」や「じゃん」だけじゃない、独特な響きを持つ言葉たちが日常会話を彩ります。「かったるい」「けっぱぐる」「うっちゃる」…そのルーツは多種多様。国際都市・横浜ならではの文化が育んだ方言の魅力を紐解きます。方言を通して、横浜の歴史と多様性を感じてみませんか?

方言のルーツを探る:他地域からの影響と横浜発祥の言葉

横浜方言の多様性、そのルーツは?

他地域からの影響、国際都市ならではの言葉も。

横浜弁のルーツを探る旅に出ましょう。

他地域からの影響や、横浜独自の言葉に迫ります。

「赤い靴」の歌詞にも、実は誤解があるってご存知でしたか?。

公開日:2024/07/09

✅ 童謡「赤い靴」のモデルとなった女の子は、実際にはアメリカに渡っておらず、結核を患い9歳で亡くなっている。

✅ 歌詞にある「異人さんに連れられて行っちゃった」というフレーズから、人身売買や怖い人さらいのイメージが強いが、これは誤解である。

✅ 「赤い靴」のモデルとなった女の子は「きみちゃん」といい、彼女の生い立ちや境遇、そして結核で亡くなった悲しい事実が語られている。

さらに読む ⇒楽活ー日々楽しい生活をー出典/画像元: https://rakukatsu.jp/akaikuthupart1-20240628/「赤い靴」の話は、衝撃的でしたね。

歌詞の解釈って難しいですね。

横浜弁には、色々なルーツがあるんですね。

国際都市ならではの背景が興味深いです。

横浜方言は、必ずしも横浜発祥の言葉ばかりではありません。

「じゃん」や「横入り」は他地域から伝来した可能性があり、その語源を考察する必要があります。

一方で、国際都市・横浜ならではの側面もあり、外国人居留地から生まれた言葉にも注目が集まります。

野口雨情の『赤い靴』の歌詞に出てくる「いいじんさん」のような言葉は、その一例です。

言語学的に見ると、方言は地域だけでなく、話し手の年齢や国籍・民族による言葉のバリエーションも含む「社会方言」の概念があり、多様な背景を持つ人々がいた横浜ならではの特色と言えるでしょう。

そうなんだぁ~!「赤い靴」ってそんな話だったんだねぇ。勉強になるわぁ。

横浜開港と方言の形成:横浜ピジン

横浜方言と横浜ピジン、その違いは?

横浜方言は言葉、横浜ピジンは混成言語。

横浜開港は、方言に大きな影響を与えました。

多種多様な人々が行き交う中で生まれた「横浜ピジン」。

どんな言葉だったのでしょうか?。

公開日:2019/03/28

✅ 横浜ピジン日本語は、19世紀の横浜で外国人(主に英語圏と中国語圏)が、経済活動のために自らの母語を基盤として簡易的な日本語を話したことから発生した言語です。日本人もフォーリナー・トークでこれに参加しました。

✅ 横浜ピジン日本語は、ドラマや漫画などに見られる外国人の「変な日本語」の表現の背景にあると考えられ、日本語がどのように捉えられたかを知る上で、また現代の表現方法を理解する上で学ぶ価値があります。

✅ 19世紀後半に出版されたテキストを参考に、横浜ピジン日本語で重要な「数」に関する単語を学びます。英語の影響を受けつつ、日本語の音に近づけようとする試みと、母語の音を流用する試みが混在しているのが特徴です。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://tokiensis.com/cahier/about-yokohama-dialect/「横浜ピジン」!ドラマで外国人が変な日本語を話すシーンがありますが、あれですね!英語と日本語が混ざり合って、独特の文法を持つなんて面白いですね。

横浜の開港は、方言形成に大きな影響を与えました。

幕末に刊行された『ExercisesintheYokohamaDialect』に見られるように、横浜港や外国人居留地で使われた言葉は「横浜方言」と呼ばれました。

多種多様な国籍の人々が出入りした横浜港では、共通語として「横浜ピジン」が生まれました。

これは、英語と日本語が混ざり合った独自の文法を持つ言語で、横浜の多文化的な環境を象徴しています。

開港が言葉に与えた影響って、すごいですね!グローバルな時代には必須の知識ですね!

「じゃん」の謎:全国区になった横浜弁

神奈川発祥?「じゃん」のルーツと、横浜での影響力は?

横浜発祥とされ、企業名など多岐に渡る影響力。

全国区になった「じゃん」。

そのルーツを探ります。

実は横浜発祥ではないって、ご存知でしたか?。

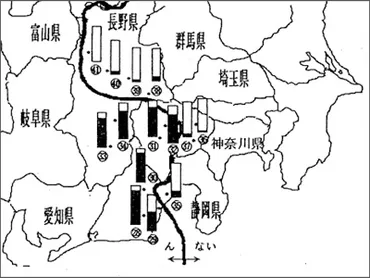

✅ 語尾の「じゃん」や「横はいり」は横浜発祥ではなく、それぞれ山梨県や中部地方などから伝来し、横浜を含む関東地方で広まった方言である。

✅ 方言の「じゃん」は標準語の「ではないか」が変化したもので、西日本で「ない」が「ん」に変化する現象が見られることから、関東発祥ではないことがわかる。

✅ 「じゃん」は1960年代頃から横浜で使われ始め、東海道線沿線を中心に広がり、現在では全国的に使われるようになっている。

さらに読む ⇒『はまれぽ.com』 神奈川のスポット、入りたいけど入れない場所、不思議なモノ・オブジェ、真面目な疑問を徹底調査 - はまれぽ.com出典/画像元: https://hamarepo.com/story.php?story_id=497「じゃん」は、横浜発祥だと思っていました!山梨県や中部地方がルーツの可能性もあるんですね。

全国的に使われるようになったのは、すごいですね。

全国的にも知られるようになった「じゃん」は、神奈川県発祥とされ、1950年代に「横浜じゃん」として県内に広がり、その後東京を経て全国区になりました。

横浜に本社を置く企業の製品名や、イベント名にも「じゃん」が用いられるなど、その影響力は多岐にわたります。

「じゃん」の語源は「では+ない+か」であり、山梨県、静岡県、愛知県三河地方など、発祥地については諸説あり、現在も定説はありません。

しかし、「じゃん」が横浜の言葉として広く認識され、親しまれている事実は変わりません。

「じゃん」って、どこか懐かしい響きだよね!地元の人たちに愛されてる言葉って感じがするねぇ。

本日は、横浜弁の世界を巡りました。

多種多様な言葉があり、その背景には深い歴史と文化があることが分かりました。

💡 横浜弁には、標準語とは異なる独特な表現が多数存在する。

💡 「じゃん」や「横入り」など、横浜弁のルーツは多岐にわたる。

💡 横浜開港とピジンの影響で、多文化が混在した言語が生まれた。