南海トラフ地震!宮崎県を襲う脅威と、私たちが今できることとは?宮崎県の地震と津波の脅威、過去の教訓と今後の対策

迫りくる南海トラフ地震!宮崎県を襲う最大震度7の揺れと最大17mの津波。人的・物的被害、避難者数、広範囲な断水・停電…その脅威に備え、県民一人ひとりができることは? 耐震住宅の推奨、避難経路の確認、防災訓練への参加。未来を守るために、今、始めよう、南海トラフ地震への備え!

想定される被害と防災対策の重要性

南海トラフ地震、宮崎県で何人が被災?事前の備えは?

死者15000人、約8万棟の全壊・焼失が予測される。

南海トラフ地震発生時の被害想定と、私たちができる防災対策について解説します。

事前の備えが、いかに重要か確認しましょう。

✅ 南海トラフ地震は、約100~150年周期で発生し、近年では昭和東南海地震と昭和 南海地震から約80年が経過し、次の大規模地震の切迫性が高まっています。

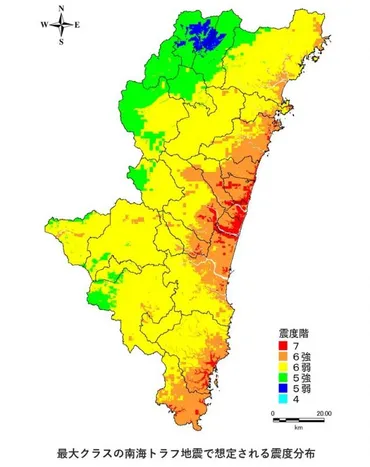

✅ 宮崎県では最大震度7の揺れや最大17メートルの津波が想定されており、沿岸部を中心に広範囲な浸水被害が予測されています。

✅ 地震発生時には、揺れから身を守り、津波から避難することが重要であり、日頃から家庭や地域での事前の備えが不可欠です。

さらに読む ⇒宮崎県:南海トラフ地震から身を守ろう!出典/画像元: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/bousai-kikikanri/nankaitorafu_miwomamorou.html人的被害や建物の被害について具体的な数字が示され、改めて事前の備えの重要性を痛感しました。

避難経路の確認など、今日からでもできることがありますね。

南海トラフ地震が発生した場合、宮崎県では甚大な被害が予想されています。

人的被害として約15000人の死者が想定され、建物の被害としては、約80000棟の全壊・焼失が予測されています。

避難者数は約370000人に上り、上水道の断水は1034000人に及び、停電軒数は約591000軒と予想されています。

このような状況を踏まえ、宮崎県は「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定され、延岡市など日向灘沿岸部の10市町は「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」にも指定されています。

60%~90%以上の確率で発生すると予測される地震に備え、耐震性の高い住宅設計や事前の備えが重要です。

うわー、死者1万5千人とか、家8万棟が全壊とか、怖すぎるわ!ホントに、ちゃんと準備しとかないとね!

地震対策としての住宅と、県民一斉防災訓練

宮崎県の地震対策、具体的に何が推奨されてる?

耐震等級2,3の住宅や免震住宅、防災訓練など。

地震対策として住宅の耐震性能を高めること、そして、県民一斉防災訓練について見ていきましょう。

いざという時のために、日頃から意識を高めましょう。

✅ 梅雨から秋にかけての自然災害に備え、非常用持ち出し袋の中身を定期的に確認し、両手が使えるリュックタイプで軽くてコンパクトにまとめることが重要。

✅ 家族用と子供専用の袋を分け、子供には各自の持ち出し袋を準備したり、小さなお子様がいる場合は抱っこ紐やおんぶ紐が役立つ。

✅ 吉川住建では、災害に強いパナソニック耐震工法による家づくりを提案しており、興味のある人は問い合わせを勧めている。

さらに読む ⇒注文住宅・分譲住宅・土地のファイネスホーム吉川住建/愛知県岡崎市出典/画像元: https://www.j-yoshikawa.com/blog/2021/06/01/21jun1/耐震等級や免震住宅について詳しく知ることができました。

実際に住宅を選ぶ際の判断材料になりますね。

県民一斉防災訓練への参加も重要ですね。

宮崎県では、耐震等級2や3の住宅が推奨され、免震住宅の有効性も示されています。

地震発生時の行動として、事前準備、避難経路の確認、非常用持ち出し袋の準備、家具の転倒防止策などが挙げられます。

住宅の軽量化も耐震性能向上に有効であり、早朝の地震に備えて、住宅工事中の場合は損傷を確認し、地震保険への加入を確認することが重要です。

宮崎県では、県民の防災意識向上と地震災害への理解を深めるため、毎年「みやざきシェイクアウト」を実施しています。

参加者は安全確保行動(「DROP!」「COVER!」「HOLD ON!」)を行い、備蓄品の確認やハザードマップの確認などの「プラスワン」の実施も推奨されています。

うちのマンション、大丈夫かな…?耐震基準とか、ちゃんと確認しておかないとな…!シェイクアウトとか、積極的に参加しよう。

地域ぐるみの防災活動と、さらなる対策の強化

宮崎県の防災で重要なのは?地域密着?

地域連携の防災訓練と対策。

地域ぐるみの防災活動と、今後の対策強化について見ていきましょう。

地域全体で防災に取り組むことの重要性を再認識しましょう。

✅ 宮崎県日向灘沿岸の7市町で、津波避難のための26か所の避難施設が全て完成した。

✅ 延岡市に完成したタワー型避難施設は、最大9mの浸水が想定される場所に建設され、屋上フロアに避難できる設計になっている。

✅ 南海トラフ巨大地震による津波で避難困難地域となる恐れがある7市町において、住民の防災意識を高めるために避難施設の活用や訓練が呼びかけられている。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/biz-article/6914地域住民と学校が連携した防災訓練など、様々な取り組みが行われていることに感銘を受けました。

今後も、地域一丸となって防災意識を高めていくことが大切ですね。

宮崎県内では、地域住民と学校が連携した防災訓練や、高齢者の「共助」意識を育む活動、児童向けのストリートウォッチングによる防災マップ作成など、地域に根ざした防災活動が活発に行われています。

宮崎県は、南海トラフ地震に備え、県の実施計画を改定し、関係機関が実施する災害応急対策を具体的に定めています。

2017年11月3日には、大規模津波防災総合訓練が実施され、陸・海・空にわたる広範囲な実働訓練が行われました。

これらの訓練を通じて、津波被害の軽減と、津波に関する知識の普及・啓発が図られています。

地域で協力して、防災に取り組むって大事よね。でも、避難訓練とか、なかなか参加しない人もいるから、もっと積極的に参加を促すような工夫も必要だと思うわ。

南海トラフ地震の脅威と、私たちにできる対策について学ぶことができました。

日頃からの備えが、いざという時の命を守ります。

意識を高めていきましょう。

💡 南海トラフ地震による宮崎県の被害想定は甚大。最大震度7、最大17メートルの津波に備える必要。

💡 過去の地震から学び、日向灘地震との関連性も理解。日頃から防災意識を高め、対策を講じることが重要。

💡 住宅の耐震化や、県民一斉防災訓練への参加など、できることから始めることが大切。