南海トラフ地震!宮崎県を襲う脅威と、私たちが今できることとは?宮崎県の地震と津波の脅威、過去の教訓と今後の対策

迫りくる南海トラフ地震!宮崎県を襲う最大震度7の揺れと最大17mの津波。人的・物的被害、避難者数、広範囲な断水・停電…その脅威に備え、県民一人ひとりができることは? 耐震住宅の推奨、避難経路の確認、防災訓練への参加。未来を守るために、今、始めよう、南海トラフ地震への備え!

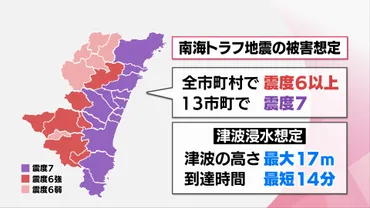

💡 宮崎県で想定される南海トラフ地震の被害、最大震度7、最大17メートルの津波。

💡 過去の地震から学ぶ教訓、日向灘地震の特性と南海トラフ地震との関連性。

💡 住宅の耐震化と県民一斉防災訓練、日頃からの備えの重要性について解説します。

本日は、宮崎県を襲う可能性のある地震と津波について、現状と対策を紐解いていきます。

迫りくる脅威:南海トラフ地震と宮崎県の被害想定

南海トラフ地震、宮崎県への影響は?最大震度と津波は?

最大震度7、最大17mの津波、県内全域が被害。

南海トラフ地震が発生した場合の宮崎県の被害想定について詳しく見ていきましょう。

地震と津波による甚大な被害が予測されています。

✅ 能登半島地震の教訓を踏まえ、宮崎県内における防災の備えについて考える。

✅ 南海トラフ地震を想定し、宮崎県内全域で震度6以上、一部地域で震度7、最大17メートルの津波が最短14分で到達する可能性がある。

✅ 非常持ち出し袋と分けず、普段の暮らしの中に防災の備えを取り入れる「フェーズフリー」の考え方が重要。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/931917?display=1宮崎県における地震と津波の規模と、それに伴う被害の大きさに驚きました。

普段から防災意識を高め、対策を講じる必要性を感じます。

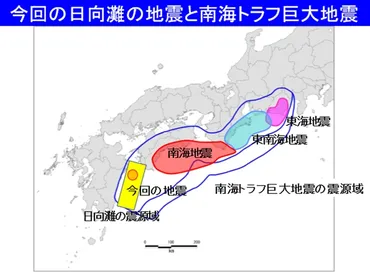

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘にかけての海底で発生し、約100~150年周期で発生する巨大地震です。

近年発生した地震から約80年が経過し、切迫性が高まっています。

宮崎県では、最大クラスの地震が発生した場合、県内全域が強い揺れに見舞われることが予想され、最大震度7を観測する市町村も存在します。

地震だけでなく、津波による被害も深刻で、県内には最短14分で津波が到達し、最大17メートルの津波高が予測されています。

このため、沿岸部は広範囲にわたり浸水する可能性があります。

なるほど…最大震度7ですか。これは一大事ですね。うちの会社も、従業員の安全確保のために、BCP(事業継続計画)の見直しが必要かもしれませんね。

宮崎県を襲う地震の多様性と過去の教訓

宮崎の地震、なぜ怖い?津波リスクと地盤の揺れ、詳しく教えて!

日向灘、陸域、南海トラフの3要素が脅威。津波と家屋被害も。

宮崎県は地震多発地帯であり、過去にも様々な地震が発生しています。

これらの地震から、私たちが学ぶべき教訓は何でしょうか。

✅ 2023年1月22日に発生した日向灘を震源とする地震について、震度5強を観測した地域や被害状況、日向灘における地震の特徴について解説しています。

✅ 日向灘は過去にも地震が繰り返し発生しており、フィリピン海プレートの潜り込みが原因であること、また、南海トラフ巨大地震との関係で注目を集めていることが説明されています。

✅ 近年の研究により、日向灘地震も南海トラフ巨大地震の震源域に含まれる可能性が示唆されており、今回の地震の規模(M6.6)と合わせて、南海トラフ地震への影響が懸念されています。

さらに読む ⇒DMA出典/画像元: https://dma-fmiura.com/entry116.html日向灘地震が南海トラフ地震と関連している可能性を示唆する情報に、非常に興味を惹かれました。

専門的な分析は、今後の防災対策に活かせるでしょう。

宮崎県は地震多発地帯であり、その地震活動は主に3つの要因によって特徴づけられます。

日向灘沖ではM7クラスの地震がほぼ数十年に一度発生し、津波を伴うことが多く、1662年、1941年、1968年の地震では津波による被害が顕著でした。

陸域の地震では、フィリピン海プレート内の深発地震や火山活動による浅い地震によって局所的な被害が生じ、1898年、1899年、1909年の地震では家屋の倒壊などが発生しました。

南海トラフ沿いの巨大地震の場合、四国沖から紀伊半島沖が震源域となり、1707年の宝永地震(M8.6)や1946年の南海地震(M8.0)では、津波によって死者や家屋被害が発生しています。

日向灘って、結構地震起きるんだよね。過去の津波の記録とか、もっと詳しく知りたいわ。特に、1968年の地震のこととか。

次のページを読む ⇒

南海トラフ地震に備え、宮崎県の対策を紹介。人的・物的被害、避難、事前準備、訓練など、地域一体となった防災意識向上が重要です。