能登半島地震による地殻変動:地形変化と石川県の面積拡大は?能登半島地震の地殻変動と石川県の面積変化

能登半島地震(M7.6)は、地殻変動を引き起こし、能登半島の地形を劇的に変えた。大規模な隆起と沈降、石川県の面積増加という異例の現象は、長期的な地質学的歴史の一端を示す。海底活断層の活動と、過去からの地殻変動パターンから今後の防災対策の重要性を浮き彫りにする。復興と未来の災害に備えるために、地質学的理解を深めよう。

面積順位の変動:石川県の躍進と異例の事態

能登半島地震で石川県の面積はどう変わった?

4.74平方キロメートル増加し、順位も上昇!

能登半島地震は、石川県の面積にも大きな影響を与えました。

本章では、面積順位の変動と、その背景にある地殻変動について詳しく見ていきます。

✅ 能登半島地震により、輪島市の鹿磯漁港など能登半島北岸の約90キロメートルで地盤が最大4メートル隆起し、漁港が干上がった。

✅ 隆起は地震発生中の約1分間で起こり、海底が上昇したことで船が座礁するなど、漁業への深刻な影響が出ている。

✅ 復興には、地盤の掘削や施設の再整備など、東日本大震災時よりも大規模な作業と費用が必要となる見込みである。

さらに読む ⇒石川テレビ放送 ishikawa-tv.com出典/画像元: https://www.ishikawa-tv.com/news/itc/00000902石川県の面積が増加し、福井県を抜いたのは驚きですね!地殻変動がこれほどまでに影響を及ぼすとは、まさに異例の事態です。

国土地理院の調査によると、能登半島地震による地殻隆起により、石川県の面積が4.74平方キロメートル増加し、福井県を抜いて都道府県別の面積順位が34位に上昇しました。

これは、2007年の順位公表開始以来初めてのことであり、地殻変動による順位変動は異例のことです。

この面積拡大は、輪島市で特に顕著であり、最大4メートルの隆起が確認されています。

拡大した面積は、兼六園41個分に相当します。

えー、石川県すごい!うちの近所も変わったのかしら?でも、兼六園41個分って言われても、いまいちピンとこないわね(笑)。

地震のメカニズムと地質学的背景:繰り返される大地の動き

能登半島地震の主な原因は?

海底活断層のずれと、地下流体の影響。

能登半島地震は、様々な地形変化を引き起こしました。

本章では、地震のメカニズムと地質学的背景に注目し、繰り返される大地の動きについて解説します。

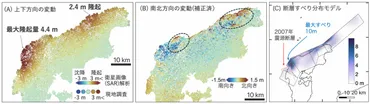

✅ 2024年能登半島地震により、最大4m超の隆起と4.5km²の海底陸化、山間部での地すべりなどの地形変化が、衛星レーダ画像解析と野外調査によって明らかにされました。

✅ 半島北岸沿いで顕著な隆起が確認され、山間部では最大2m程度の地すべりが発生、若山川沿いには地すべりによる可能性の高い崖地形が出現しました。

✅ 今回の地震による地形変化と能登半島の地形的特徴は、同様の地震の繰り返しによって説明できることが示され、地震が地形形成に果たす役割の重要性が強調されました。

さらに読む ⇒東京都立大学出典/画像元: https://www.tmu.ac.jp/news/topics/37166.html活断層による逆断層型のずれが隆起を引き起こしたというメカニズムは、理解しやすいですね。

過去の地震との関係性も興味深いです。

能登半島地震は、海底の活断層による逆断層型のずれが隆起を引き起こしたと考えられています。

地下の流体が断層を滑りやすくする潤滑剤の役割を果たし、複数の断層が連動して動くことで大規模な地震が発生したと推測されています。

能登半島は、100万年以上前から繰り返される地震によって形成されてきた地域であり、今回の地震は、その長い地質学的歴史の延長線上にある出来事と言えます。

東北大の遠田教授は、能登半島が北から南に傾く地殻変動(傾動)を起こし、複数のブロックに分かれて隆起してきたと説明しています。

地質学的な視点から見ると、能登半島はまさに地球のダイナミックな活動の証拠ですね。この地域の地質調査は、今後の防災対策にも役立つでしょう。

復興と防災への教訓:未来への備え

能登半島地震、教訓は?未来の災害に備えるには?

地質学的理解と過去のパターン分析が重要。

能登半島地震は、復興と防災において多くの教訓を残しました。

本章では、未来への備えとして、地震対策の重要性について解説します。

公開日:2024/01/05

✅ 2024年1月1日に発生した能登半島地震はマグニチュード7.6を観測し、輪島市西部で最大約4メートルの隆起が確認された。JAXAの観測衛星「だいち2号」も地表の隆起を観測した。

✅ 地震による死者は92人に達し、専門家は最大100人規模の被害を想定している。トルコ地震との比較から、日本の地震対策の重要性が示されており、建築基準法や早期警戒システム、国民の訓練が被害軽減に貢献している。

✅ 日本は地震多発国であり、高度な地震観測技術と早期警戒システムにより、地震発生時の被害を軽減する努力を重ねている。早期警報は、揺れが到達する前に身を守る時間を与え、被害を最小限に抑えることに貢献している。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-67883088地震対策の重要性を改めて認識しました。

過去の地殻変動のパターンを理解し、未来の災害に備えることが、私たちに求められていますね。

能登半島地震による地形変化は、新たな海成段丘面を形成し、今後の復興と防災において、地質学的理解が不可欠であることを示しています。

今後の地震リスクは依然として高く、活断層の存在と地殻変動の継続に警戒が必要です。

この地震が教訓となり、過去の地殻変動のパターンを理解し、未来の災害に備えることが重要です。

産業技術総合研究所の宍倉氏の推測する、過去最大級の内陸型地震の発生からも、今後の防災対策の重要性が改めて認識されます。

ほんとに、地震って怖いけど、ちゃんと対策すれば被害を減らせるってことだよね。自分もちゃんと避難訓練しなくっちゃ!備えあれば憂いなし、だもんね!

能登半島地震は、地形を変え、石川県の面積を増やしました。

過去の地震からの学びを活かし、未来の災害に備えることが重要です。

💡 能登半島地震により、最大4メートルの隆起と海底の陸化が発生した。

💡 石川県の面積が4.74平方キロメートル増加し、都道府県別面積順位が変動した。

💡 地震のメカニズムは、海底の活断層による逆断層型のずれと推測されている。