能登半島地震による地殻変動:地形変化と石川県の面積拡大は?能登半島地震の地殻変動と石川県の面積変化

能登半島地震(M7.6)は、地殻変動を引き起こし、能登半島の地形を劇的に変えた。大規模な隆起と沈降、石川県の面積増加という異例の現象は、長期的な地質学的歴史の一端を示す。海底活断層の活動と、過去からの地殻変動パターンから今後の防災対策の重要性を浮き彫りにする。復興と未来の災害に備えるために、地質学的理解を深めよう。

💡 能登半島地震により最大4メートルの隆起が発生し、海岸線が大きく変化しました。

💡 石川県の面積が4.74平方キロメートル増加し、福井県を抜いて順位が上昇しました。

💡 地震のメカニズムは、海底の活断層による逆断層型のずれと推測されています。

まず、能登半島地震の概要と、この地震がもたらした地形変化についてご紹介します。

能登半島地震と地殻変動の序章:過去から未来へ

能登半島地震、地形を劇的に変えた?その真相は?

地殻変動を引き起こし、太古からの変動を反映。

2024年1月1日に発生した能登半島地震(M7.6)は、甚大な被害をもたらしました。

本章では、地震の断層破壊過程や地殻変動の詳細について解説します。

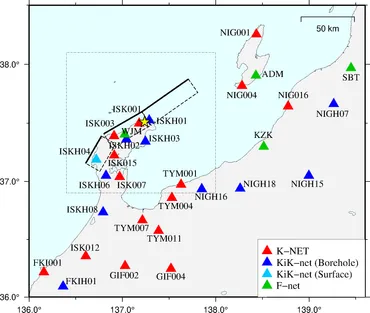

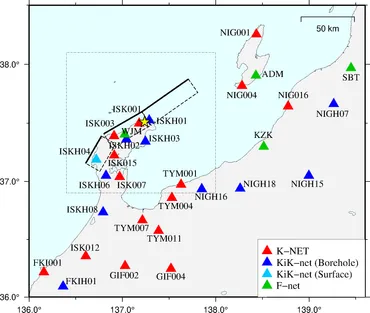

✅ 2024年能登半島地震(M7.6)について、強震波形記録を用いた震源インバージョン解析を行い、断層破壊過程を推定した。

✅ 余震分布やメカニズム解を参考に、三つの矩形断層面で構成される断層面モデルを仮定し、マルチタイムウィンドウ線型波形インバージョン法を用いて、すべり分布や地震モーメントを算出した。

✅ 解析の結果、最大すべり量は5.3m、地震モーメントは3.6×10^20 Nm(Mw 7.6)と推定され、破壊開始点の北東側と南西側の浅部領域で大きなすべりが確認された。

さらに読む ⇒強震波形記録を用いた令和6年(2024年)能登半島地震(1月1日16 ...出典/画像元: https://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/topics/noto_20240101/inversion/inv_index.html地震の解析結果によると、最大5.3mのすべり量とMw7.6の地震モーメントが推定されました。

破壊開始点の浅部領域で大きなすべりが確認されたという事です。

2024年1月に発生した能登半島地震(M7.6)は、能登半島に甚大な被害をもたらしました。

しかし、その影響は単なる災害に留まらず、能登半島の地形を劇的に変える地殻変動を引き起こしました。

この地震は、太古からの地殻変動パターンを反映しており、長期的な地質学的視点から見ると、繰り返し起きる現象の一端として捉えられます。

なるほど、詳細な分析から地震の規模が改めて理解できますね。経営的な観点から見ると、今後の復興費用やインフラ再構築の規模を推測する上で、非常に重要な情報ですね。

劇的な地形変化:隆起と沈降のコントラスト

能登半島地震、隆起と沈降で何が起きた?

日本海側は隆起、富山湾側は沈降。

能登半島地震による地盤変動は、場所によって異なる現象を引き起こしました。

本章では、隆起と沈降のコントラストに焦点を当て、そのメカニズムを解説します。

✅ 能登半島地震により、能登半島北部の沿岸で最大4メートルの地盤隆起が発生し、過去にも同様の地震が繰り返し起きて海岸段丘を形成してきたことが明らかになった。

✅ 能登半島は北から南に傾く地殻変動をしながら隆起しており、海底の活断層による逆断層型のずれが隆起の原因と考えられている。

✅ 輪島市鹿磯漁港周辺では防潮堤が3.8~3.9メートル、波食棚が3.6メートル隆起し、今回の地震は内陸型として過去最大級の規模だった。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/307296能登半島北部の隆起と、富山湾側の沈降という対照的な現象が興味深いですね。

地殻変動が複雑に作用していることがよく分かります。

地震による地盤変動は、半島全体で複雑な様相を呈しました。

日本海側(外浦)では大規模な隆起が発生し、海岸線が大きく変化しました。

漁港の機能不全や陸地の拡大といった影響が現れ、輪島市、珠洲市、志賀町では顕著な面積の増加が見られました。

一方、富山湾側(内浦)では相対的な沈降が観測され、対照的な変化が起きています。

この隆起と沈降のコントラストは、能登半島の地殻変動が複数の要因によって複雑に作用していることを示唆しています。

いやー、すごいね!外浦の隆起と内浦の沈降って、まるで自然がダイナミックに動いてるみたいだべさ!こんなことって、なかなか経験できないよね。

次のページを読む ⇒

能登半島地震で石川県の面積が拡大!福井県を抜き34位に。最大4m隆起も。過去の地殻変動の教訓を活かし、未来の災害に備えよう。