令和の米騒動はなぜ起きた?米不足と価格高騰の真相と消費者の対策とは?(?マーク)米不足、価格高騰の要因と対策

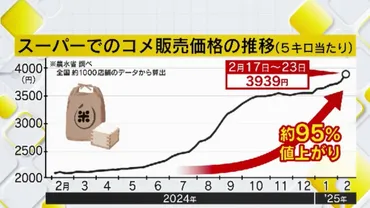

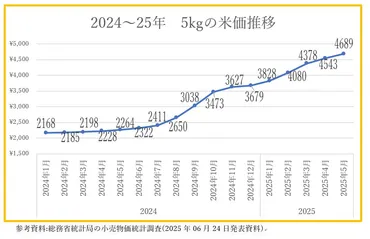

2024年夏、記録的な米不足と価格暴騰が「令和の米騒動」を引き起こした。異常気象、インバウンド需要、買い占めが複合的に影響し、日本の食料自給体制の脆弱さを露呈。政府備蓄米放出も効果薄く、JA不要論も浮上。高騰続く米価への対策、消費者とJAの役割、今後の日本の農業の課題を徹底分析。賢い選択と情報収集が、食生活を守る鍵となる!

JAの役割と影響

JA解体は農家にどんな影響?日本の農業はどうなる?

コスト増、販路難、地域インフラ喪失などの影響。

米価高騰に対し、政府は関係閣僚会議を開催し対応を検討。

JAの役割が問われる中、大規模化の推進や輸出戦略など、今後の日本の農業のあり方を示唆する議論が交わされています。

公開日:2025/06/06

✅ 政府はコメの価格高騰を受け、関係閣僚会議を初開催し、原因分析や今後の農政方針を検討。小泉農水大臣は減反政策の見直しを示唆。

✅ 専門家は、過去の減反政策がコメ不足の一因と指摘し、大規模化によるコスト削減と輸出による安定供給を提案。JAや農林族議員の思惑が大規模化の妨げになっていると分析。

✅ コメ農家の意見として、輸出には輸送費や関税の課題があるものの、日本食ブームを活かせる可能性も示唆。大規模化の実現には、様々な課題があることが示唆されている。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mbs_news_feature/nation/mbs_news_feature-4tv106807JAの役割は重要ですが、解体論議が過熱しているというのは驚きです。

解体によるコスト増加や販路確保の困難さなど、農家への影響も考慮した議論が必要ですね。

JAの役割は価格安定化に不可欠であり、需給調整、価格交渉、安定供給を担ってきました。

資材の共同購入、農産物の販売支援、技術指導、金融・共済サービスなどを通して、小規模農家や高齢農家を支えています。

しかし、米価高騰を機に「JA不要論」が台頭し、小泉農水大臣による農協改革推進と相まって、JAの解体論議が過熱。

解体は、農家にとってコスト増加、販路確保の困難さ、地域インフラの喪失といった深刻な影響をもたらす可能性があります。

JAの役割と、その解体による農家への影響は、今後の日本の農業を考える上で避けて通れない課題となっています。

JAって、昔から当たり前にあった存在だから、無くなったらどうなるのか想像もつかないわ。私たち消費者は、JAがどんな役割を果たしてたのか、きちんと知っておく必要があるわね。

備蓄米の役割と消費者の対策

備蓄米放出は米価にどう影響?消費者の対策は?

価格安定化を目指すも、賢い選択が重要。

政府備蓄米の放出は価格に影響を与えるものの、価格高騰を完全に抑えることは難しい状況です。

消費者は、価格変動に対応するため、賢い選択を迫られています。

✅ コメの価格高騰を受け、政府は備蓄米21万トンを流通目的で放出し、そのうち15万トンが入札開始。福岡での価格への影響は不透明。

✅ 福岡の米穀店では、備蓄米が小売店まで流通するか不明であり、福岡への流通量は入札結果次第。価格は一時的に下がるものの、以前の水準には戻らない見込み。

✅ 専門家は、備蓄米が3月下旬から4月上旬に店頭に並び、5キロあたり100~200円程度下がる見込みと予測。しかし、価格は5キロ3000円台で落ち着く可能性が高い。

さらに読む ⇒福岡TNCニュース出典/画像元: https://news.tnc.co.jp/news/articles/NID2025031024642備蓄米の放出や価格変動、そして消費者の賢い選択。

様々な情報が飛び交う中で、消費者はどうすれば良いのか考える必要がありますね。

政府備蓄米の放出は、米市場の価格に大きな影響を与える重要な政策です。

食料供給の安定化と国家の安全保障のために保有されている備蓄米は、自然災害や価格高騰時に市場に放出されます。

放出の決定は、国内の米需給バランス、価格変動、災害などの要因に基づいて行われ、市場価格を安定させる効果があります。

しかし、備蓄米の放出だけでは価格高騰を完全に抑えることはできず、消費者は価格変動を考慮し、賢い選択を迫られています。

2025年春には5kgあたり4000円を超える状況が定着し、自治体は住民の負担を軽減するため、コメの無料配布やお米券の支給などの支援策を実施しています。

備蓄米の放出は一時の解決策に過ぎないってことだね。結局、根本的な解決には、長期的な視点と持続可能な農業戦略が必要になるんじゃないかな。

消費者の節約術と今後の展望

米不足!賢く乗り切る節約術は?

単価比較、保存方法見直し、小容量購入!

米不足と価格高騰は今後も続くと予想され、消費者は様々な節約術を模索。

賢い消費行動と情報収集が求められています。

公開日:2025/09/24

✅ 2025年5月からの政府備蓄米放出により米価は一時的に落ち着いたものの、供給能力の低下や肥料などのコスト増、高温障害の影響により、今後も米価の上昇は続くと予想される。

✅ 米の価格高騰の背景には、減反政策による供給能力の低下、高齢化による担い手不足、デフレによる米価低迷による離農者の増加などがあり、2024年には『令和の米騒動』が発生した。

✅ 安定的に米を入手するためには、農家直売での年間契約が推奨され、有機減農薬米や有機農薬不使用米は一般米よりも適正価格が高いとされている。

さらに読む ⇒農家直送のお米の通販なら出典/画像元: https://tanboya-ichikawa.com/contents_post/2025komekakaku/消費者の節約術や情報収集の重要性が強調されていますね。

米価高騰は今後も続くという事で、賢く対応していく必要がありそうです。

米不足と価格高騰への対応として、消費者は様々な節約術を模索しています。

1kgあたりの単価比較、訳あり米やブレンド米の検討、ポイント還元率の高い購入方法の利用などが挙げられます。

さらに、密閉容器での保管、直射日光の回避、冷蔵庫での保管といった保存方法の見直しも重要です。

消費量に合わせて小容量で購入することも、無駄をなくす有効な手段です。

2025年6月現在、米価の高止まりは続いており、消費者は今後も食生活への影響を受け続けることになります。

今後の米市場の動向を注視し、適切な情報収集と賢い選択が求められています。

米価の高騰は、家計に大打撃だわ。だからこそ、賢く節約し、お得な情報を集めることが大切よね。今後の食生活を考える上で、重要なポイントになると思うわ。

米不足と価格高騰は、私たち消費者の食生活に大きな影響を与えています。

今後の市場の動向を注視し、賢く対応していくことが重要です。

💡 記録的な米不足と価格高騰は、複合的な要因によって引き起こされた。

💡 政府やJA、消費者はそれぞれの立場で対策を講じている。

💡 今後の米市場の動向を注視し、賢い選択が求められる。