令和の米騒動はなぜ起きた?米不足と価格高騰の真相と消費者の対策とは?(?マーク)米不足、価格高騰の要因と対策

2024年夏、記録的な米不足と価格暴騰が「令和の米騒動」を引き起こした。異常気象、インバウンド需要、買い占めが複合的に影響し、日本の食料自給体制の脆弱さを露呈。政府備蓄米放出も効果薄く、JA不要論も浮上。高騰続く米価への対策、消費者とJAの役割、今後の日本の農業の課題を徹底分析。賢い選択と情報収集が、食生活を守る鍵となる!

💡 2024年夏の記録的な米不足と価格高騰の原因を分析します。

💡 政府やJAの対応、消費者の対策を具体的に解説します。

💡 今後の米価の展望と、賢い食生活を送るためのヒントをお伝えします。

それでは、今回の記事で皆様に役立つ情報をお届けできるよう、詳しく解説していきたいと思います。

米騒動の始まりと背景

米不足で騒然!なぜ令和の米騒動が起きたの?

異常気象、需要増、買いだめ…複合的な要因。

日本の米騒動は、異常気象や減反政策、食料自給率の低さなど、複合的な要因が絡み合って発生しました。

食料安全保障の観点からも、国民を挙げての増産体制を構築する必要があります。

✅ 令和のコメ騒動は、減反や生産調整、コメ農家の減少、異常気象、輸出米補助金などが原因であり、備蓄米放出だけでは解決しないと指摘している。

✅ 食料自給率の低さは、米国の占領政策による輸入自由化が影響しており、食料安全保障のためには国民を挙げての大増産が必要であると提言している。

✅ 政治は、農地への基礎支払い、コスト上昇補填、増産分の政府買い上げによる備蓄増強などの政策で食料自給率向上を目指すべきであると主張している。

さらに読む ⇒あちたりこちたり出典/画像元: https://kogotokoub.exblog.jp/33659141/米不足の原因は多岐にわたることがよく分かります。

特に食料自給率の低さが問題視されている点は、今後の日本の農業政策において重要になってくるでしょう。

2024年夏、記録的な米不足と価格高騰が「令和の米騒動」として社会を騒がせました。

主な要因は、異常気象による収穫量の減少、インバウンド需要の増加、そして消費者の買いだめ行動などが複合的に絡み合ったものでした。

2023年産の米は平年並みの収穫量であったにも関わらず、需給バランスの崩れと減反政策の見直し不足が根本的な問題として浮き彫りになりました。

この事態は、日本の食料自給体制の脆弱さを露呈させ、大きな波紋を呼ぶことになります。

今回の米騒動は、減反政策や輸入自由化といった過去の政策が根本原因にあるという指摘、なるほど経営者の視点で見ると、いかに長期的な視点と戦略が重要か痛感しますね!

価格高騰の真相と政府の対応

米価6割高騰!原因と政府の対策は?

集荷減と備蓄米放出。高級米は高値維持。

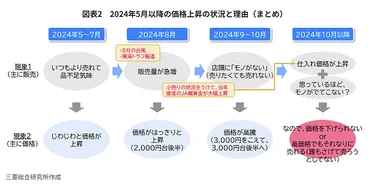

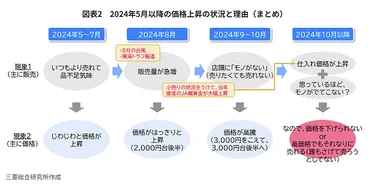

2025年3月の米の相対取引価格は下落を見せましたが、24年産米としては高水準を維持。

備蓄米の放出や系統集荷率の低下など、様々な要因が価格に影響を与えています。

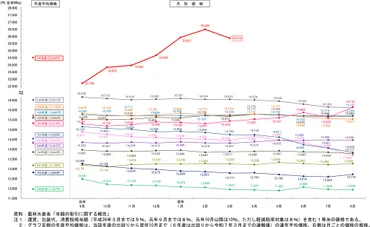

✅ 2025年3月の米の相対取引価格は2万5876円/玄米60キロとなり、前月比では下落したが、24年産米としては初めての減少となった。

✅ 下落の要因は備蓄米の放出であり、24年産米の3月までの平均価格は1990年以降で最高水準を維持している。

✅ 相対取引価格の下落が小売価格にどこまで反映されるかは不透明であり、系統集荷率の低下も影響している。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/04/250418-81100.php備蓄米の放出が価格に影響を与えている一方、高級米やブランド米は高止まりしているという状況。

価格の二極化が進んでいるという点は、今後の消費にも影響が出そうですね。

米価高騰の要因は複合的であり、2024年7月から2025年1月にかけて玄米価格が6割も上昇しました。

特に、集荷業者の確保量減少が供給を滞らせ、価格高騰に拍車をかけました。

政府は価格抑制のため、備蓄米を順次放出する対策を講じ、2025年5月末からは随意契約による供給も開始。

しかし、備蓄米の価格への影響は限定的で、高級米やブランド米は依然として高値を維持しています。

この状況は、消費者だけでなく、JA(農業協同組合)に関する論争も激化させました。

JAが価格高騰の主因ではないものの、その役割や在り方が問われることとなったのです。

この状況は、まさに嵐のようですわ。価格変動が激しく、消費者は一体何を買えばいいのか混乱するわよね。政府とJAの関係も複雑で、今後の動向を注視する必要があると思います。

次のページを読む ⇒

米価高騰の裏側を解説!JA解体の影響、備蓄米放出、消費者の節約術まで。食料危機と向き合い、賢く乗り切るための情報がここに。