日本の金融危機、バブル崩壊から世界経済危機まで?歴史と教訓を紐解く(?マーク)平成の金融危機を振り返る

1989年のバブル崩壊から約15年。日本を揺るがした金融危機は、二つの波として襲来した。未成熟な対応、住専問題、アジア通貨危機…数々の試練を経て、政府は公的資金投入などの対策を講じた。過去の教訓を活かし、世界経済の変動に耐えうる金融システムの構築を目指す。金融危機の本質と、今後の日本経済が抱える課題に迫る。

アジア危機と金融危機のクライマックス

1997年の金融危機、日本はどう乗り越えた?

公的資金投入、法整備、産業再生機構設立。

アジア通貨危機と金融危機のクライマックスについて見ていきましょう。

1997年以降、アジア通貨危機の影響を受け、日本の金融危機は最悪の状況を迎えることになります。

公開日:2019/01/07

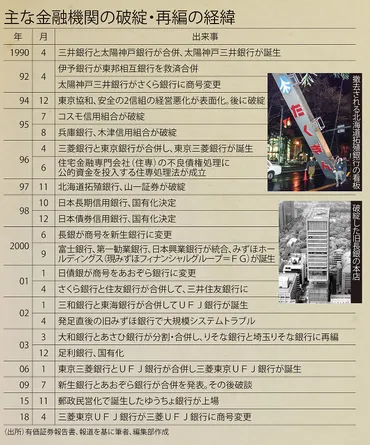

✅ 平成の30年間は、日本型間接金融が崩壊した時代と位置づけられ、政府のコントロール下にあった金融システムが転換期を迎えた。

✅ 高度経済成長を支えた間接金融は、石油危機やバブル崩壊によりその限界が露呈し、金融機関の破綻や再編が相次いだ。

✅ 記事は、有料会員向けサービスであり、金融危機と再編に関する詳細な分析を会員限定で提供している。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20190115/se1/00m/020/053000cアジア通貨危機の影響で、日本の金融機関も大変なことになったんですね。

政府の対策も次々と打ち出されましたが、解決には時間がかかったんですね。

1997年以降、アジア通貨危機の影響を受け、金融危機はクライマックスを迎えました。

大手銀行の破綻が相次ぎ、事態は深刻化しました。

政府はついに、預金全額保護のための公的資金の投入、大手銀行への公的資本注入、一時国有化、不良債権購入などの対策を打ち出し、ジャパン・プレミアムは縮小しましたが、金融危機はすぐに収束しませんでした。

不良債権問題の解決のため、倒産法制や会社法制が整備され、2003年には産業再生機構が設立されました。

2005年頃には金融危機は収束に向かい、金融システム再建への道筋がようやく見え始めました。

いやー、金融危機って聞くと怖いよね。でも、倒産法制とか会社法制が整備されたのは、ちょっと安心かな。私たちが安心して暮らすために、色々な努力がされているんだね。

世界経済危機と過去の教訓

日本経済、世界経済の悪化にどう対応?過去の危機から学ぶ?

資本注入と金融安定化策で対応。過去の危機を参考に。

世界経済危機と過去の教訓についてです。

1920年代の世界恐慌は、現代の金融危機と共通する点が多く、非常に重要な教訓を与えてくれます。

公開日:2022/02/10

✅ 1920年代の世界恐慌は、金本位制下での通貨価値と弱い中央銀行の存在が背景にあり、ハイパーインフレ、バブル崩壊、銀行破綻が連鎖し、世界的な経済危機となった。

✅ 金本位制は通貨の価値を金の価値に連動させる制度で、各国は発行できる通貨の総額を金の保有量によって制限されていた。

✅ 第一次世界大戦の戦費調達のために金本位制が一時的に停止され、各国の中央銀行も未発達であったことが恐慌の要因となった。

さらに読む ⇒株式会社アイリンク出典/画像元: https://ilink-corp.co.jp/7448.html金本位制の下での経済危機は、現代の金融政策にも示唆を与えますね。

世界恐慌の教訓を活かし、日本も金融市場の安定化に努めているんですね。

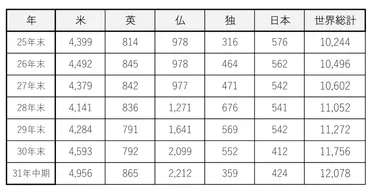

世界経済の悪化を受け、現在、日本経済、特に輸出部門が打撃を受けています。

過去の金融危機における経験を踏まえ、政府は銀行部門への影響を考慮し、予防的な資本注入の準備を進めています。

日本銀行もCPや社債の買い取りを開始し、金融市場の安定化に努めています。

過去の金融危機、特に世界大恐慌の事例を参考にしながら、その国際的な波及メカニズムを分析し、平時を含めた金融資本市場と実体経済の連動について考察しています。

世界大恐慌は、アメリカの金融引き締めとバブル崩壊が原因で、世界貿易と生産の大幅な縮小、物価の大幅な下落を引き起こしました。

金本位制の下、各国は金融政策の自由度が低く、世界的な流動性不足を招いたため、日本は金本位制からの比較的早めの離脱と積極的な財政政策によって早期回復を遂げました。

世界恐慌の事例は、現代の経済状況を理解する上で非常に重要ですね。金融引き締めとバブル崩壊が、世界経済に与える影響の大きさを改めて認識しました。過去の教訓から学ぶことは、将来の危機に備える上で不可欠です。

金融危機への包括的な対応と今後の展望

金融危機に備え、日本の金融システムが持つべきものは?

強靭さと、公的資金による再建へのコミットメント。

金融危機への包括的な対応と今後の展望についてです。

最後に、今後の金融危機への対策と、私たちが備えるべきことについて考えていきましょう。

公開日:2023/05/17

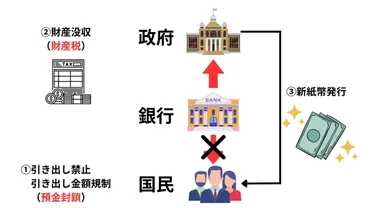

✅ 預金封鎖は、政府が金融危機や財政危機に対応するために、預金者の資金を一時的に凍結する措置であり、日本では1946年に新円への切り替え時に実施された過去がある。

✅ 預金封鎖の主な目的は、金融機関の破綻防止、ハイパーインフレーション対策、財政改善であり、新紙幣発行と関連付けて懸念されることもあるが、現在の日本経済状況から見て、預金封鎖の可能性は低い。

✅ 預金封鎖が実施されると、国民の生活や企業の経済活動に悪影響を及ぼすため、資産を守るための防衛策を講じる必要がある。しかし、記事内では具体的な防衛策は言及されていない。

さらに読む ⇒iPhone/Androidスマホやキャッシュレス決済、SNS、アプリに関する情報サイト【オトナライフ】出典/画像元: https://otona-life.com/money/172019/預金封鎖の可能性は低いとのことですが、それでも、資産を守るための防衛策を考えることは大切ですね。

過去の教訓を活かし、強靭な金融システムを構築していくことが重要ですね。

15年間続いた財政政策は景気を下支えしましたが、財政赤字を拡大させました。

今後の金融危機への対策として、預金保護、資本注入、資産査定など、銀行のバランスシート全体に対する包括的な対応が重要です。

過去の経験から得られた教訓を活かし、日本の金融システムは、今後の世界経済の変動に耐えうる強靭さを備えることが求められています。

永田理事長が強調したように、金融システム再建には公的資金投入、政府の強いコミットメント、そして世論形成が不可欠です。

色んな情報、ありがとね。預金封鎖って言葉、なんか怖いけど、今んとこ大丈夫ってことだから、ちょっと安心したわ。将来のこと、しっかり考えとかないとね。

本日は、日本の金融危機について、様々な角度から掘り下げました。

過去の教訓を活かし、より良い未来を築くために、私たちも意識を高めていきましょう。

💡 バブル崩壊、住専問題、アジア通貨危機、世界経済危機…様々な要因が重なり、日本の金融システムは揺らいだ。

💡 過去の経験から学び、金融システムの安定化と、今後の危機への対策を講じることが重要である。

💡 預金封鎖の可能性は低いが、資産を守るための知識を身につけ、経済状況に関心を持つことが大切である。