日本の金融危機、バブル崩壊から世界経済危機まで?歴史と教訓を紐解く(?マーク)平成の金融危機を振り返る

1989年のバブル崩壊から約15年。日本を揺るがした金融危機は、二つの波として襲来した。未成熟な対応、住専問題、アジア通貨危機…数々の試練を経て、政府は公的資金投入などの対策を講じた。過去の教訓を活かし、世界経済の変動に耐えうる金融システムの構築を目指す。金融危機の本質と、今後の日本経済が抱える課題に迫る。

💡 バブル崩壊とその後の不良債権問題により、日本の金融システムは大きな揺らぎを見せた。

💡 住専問題、アジア通貨危機など、様々な要因が重なり、金融危機は深刻化していった。

💡 世界経済危機を教訓に、日本は金融システムの安定化と今後の対策を模索している。

それでは、日本を揺るがした金融危機の歴史を、その背景、原因、そして私たちが得た教訓と共に辿っていきましょう。

バブル崩壊と金融システムの揺らぎ

バブル崩壊後の日本、金融危機の第一波は何年まで?

1996年まで。小規模金融機関の破綻が続発。

平成の30年間は、日本の金融システムにとって激動の時代でした。

バブル崩壊から不良債権問題、そして金融機関の再編…。

公開日:2023/07/01

✅ 平成の30年間、金融界はバブル崩壊による不良債権処理に追われ、多くの金融機関が破綻し、メガバンクへの再編が進んだ。

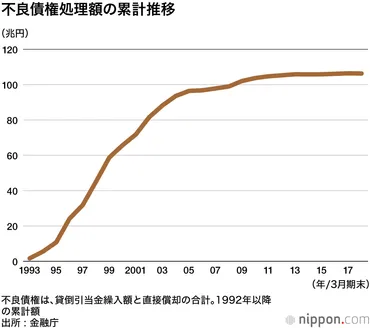

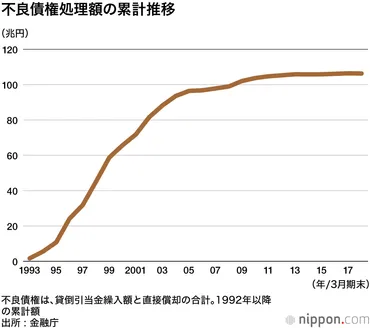

✅ 地価の急落と企業倒産の増加により、銀行の不良債権は膨れ上がり、最終的に100兆円もの不良債権処理を自力で行うことになった。

✅ 金融危機を乗り越えるため、政府は公的資金を投入し、金融機関の統合を促進したが、日銀による異例の株式買い取りなどの対策も講じられた。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00470/バブル崩壊後の金融危機は、本当に大変だったんですね。

100兆円もの不良債権処理って、想像もつかない規模です。

公的資金の投入や日銀の対策も、色々な議論を呼んだんでしょうね。

1989年のバブル崩壊から始まった日本の金融危機は、1990年代を通じて二つの大きな波として襲来しました。

最初の波は1996年まで続き、小規模金融機関の破綻が相次ぐ中、未成熟な対応がとられました。

当初はインフォーマルな支援で預金が保護されていましたが、1992年には公的資金の投入が提案されるも実現せず、不良債権処理は遅々として進みませんでした。

この時期は、金融システムの脆弱性が露呈し始めた時期と言えるでしょう。

大変興味深いですね。不良債権処理の過程や、政府と日銀の対応は、現代の経営戦略にも活かせる教訓が多そうですね。ミリオネアへの道は、過去の教訓から学ぶことでもあるんです!

住専問題と公的資金投入の葛藤

住専問題、世論の壁を乗り越えるには?

政府の強いコミットメントと国民理解が不可欠。

次に、住専問題と公的資金投入について深掘りします。

住宅金融専門会社(住専)の不良債権問題は、金融システムの安定を脅かす大きな問題となりました。

✅ バブル崩壊後、住宅金融専門会社(住専)が約8兆円の不良債権を抱え、金融不安を引き起こす可能性が生じました。

✅ 住専の処理にあたり、母体行の債権放棄と税金による穴埋めが行われ、農林系金融機関の救済に6850億円の公的資金が投入されました。

✅ 住専処理は、その後の金融機関破綻処理における公的資金投入の先駆けとなり、護送船団方式を主導した大蔵省改革へと繋がりました。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/special/yol20th/article/n1996-1.html住専問題への対応は、本当に難しい舵取りだったんでしょうね。

税金を使って救済することへの批判も大きかったでしょうし、国民の理解を得ることも大変だったと思います。

1995年から1996年にかけて、住専問題が深刻化し、事態は緊迫の度合いを増しました。

預金全額保護が宣言され、公的資金の投入が不可欠となりましたが、政府は世論の厳しい批判に晒されました。

永田理事長が後に指摘するように、公的資金の投入には、政府の強いコミットメントと国民の理解、つまり世論形成が不可欠であるという教訓が、この時期の経験から得られました。

ほんと、色んな問題が山積みだったんですねぇ。世論形成って大事だってのは、今も昔も変わらないことだよね。あの頃の経験が、今の日本の金融システムを支えてるってこと、忘れちゃいけないな。

次のページを読む ⇒

アジア通貨危機から日本の金融危機、そして現在へ。過去の教訓を活かし、政府と日銀は、世界経済の変動に備え、金融システムの安定化を目指す。