米(コメ)価格高騰の背景と対策:令和の米騒動、価格上昇の原因と将来への展望(?)2024年米(コメ)価格高騰の要因と今後の対策

令和の米騒動!生産、流通、価格… 多角的な視点で読み解くコメの現在地。高騰の背景には、異常気象、需要増、そして減反政策の影響が。政府備蓄米放出や対策パッケージは有効か?未来への提言、供給体制再構築、需要拡大、輸入米活用など、包括的な対策を徹底分析。新米価格の行方と、食卓への影響を徹底解説します。

政府の対応と過去の教訓

米価高騰の真因は?農水省の説明に疑問?

減反政策こそが根本的な問題。

続いて、政府の対応と過去の教訓についてです。

柳田國男の思想を参考に、減反政策の問題点や、高米価が国民に与える影響について考察します。

公開日:2025/07/14

✅ 民俗学者・柳田国男は、農政学においても優れた業績を残していたが、当時の農業界からは評価されなかった。彼の著作は、経済学者・宇沢弘文が尊敬した東畑精一教授によって再評価された。

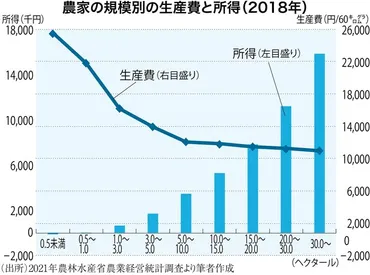

✅ 柳田の農政論は、農業と工業が利益を追求する点で同じであるという前提に基づき、規模拡大や単収増加を重視するものであった。

✅ 記事は、柳田の孤立した農政論が、農業関係者や農学界に理解されなかった背景を説明し、彼の先見性を強調している。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20250729/se1/00m/020/049000c柳田國男の農政論を読み解きながら、減反政策の問題点など、過去の教訓から学ぶ点は多いですね。

農林水産省は、米価高騰の原因を卸売業者の投機と主張しましたが、その説明には疑問が残ります。

生産量の増加にも関わらず集荷量が減少している点を投機と示唆していますが、新たな業者の参入や保管コストを考慮すると、投機目的の隠匿は現実的ではありません。

過去の米騒動の教訓を踏まえ、減反政策が根本的な問題であると指摘されています。

柳田國男の思想を例に、米価上昇が貧しい国民を苦しめるという視点が提示され、減反・高米価政策、農産物関税政策の見直しが求められています。

減反政策って、なんか難しそうだけど、結局は高いお米を買わされるってことよね? 困ったもんだわ。

将来の米政策と包括的対策

米騒動を乗り切るには?4つの対策とは?

供給再構築、需要安定化、在庫改革、輸入米活用。

次に、将来の米政策と包括的対策についてです。

米の供給体制再構築や、需要の安定化など、具体的な対策について提案します。

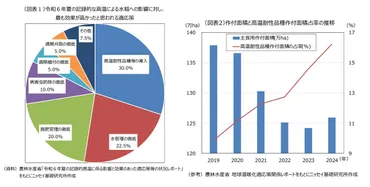

✅ 米の供給体制再構築のため、政府主導の生産調整見直し、高温耐性品種の導入・開発促進、担い手確保と大規模化による生産性・収益性向上が必要。

✅ 制度設計の見直しでは、過剰生産抑制のための「適正生産量」提示廃止、市場価格に応じた政府による価格補填や備蓄米買い入れ、転作奨励金の是正を提案。

✅ 高温耐性品種の導入には、国の推奨品種の明確化、品評会の開催、研究開発支援が必要であり、担い手確保には就農支援、教育体制整備、法人化推進が重要。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82000?site=nli供給体制の再構築や、需要の安定化など、多角的な対策が必要ですね。

政府や関係機関には、迅速な対応を期待したいです。

令和の米騒動に対処するための包括的対策として、供給体制の再構築、需要の安定化、在庫管理の改革、輸入米の活用可能性について検討がなされています。

供給面では、市場原理に基づく柔軟な需給バランスの形成、高温耐性品種の導入と普及、担い手確保と農業経営の大規模化が重要とされています。

需要面では、食文化の多様性への対応や、輸出促進による需要拡大が提唱されています。

在庫管理では、民間在庫の透明性確保と、政府備蓄米の適切な管理が求められています。

輸入米の活用については、関税割当制度の見直しや、輸入米の品質向上などが提案されています。

なるほど、政府の対策には、供給体制の再構築とか、需要の安定化とか、色々な方法があるんだな。でも、一番大事なのは、実行力だよな、実行力!

今後の展望と政府の対策

コメ価格高騰!政府の対策と今後の見通しは?

備蓄米放出、安定供給目指し価格安定化。

最後に、今後の展望と政府の対策についてです。

米価上昇の現状と、政府の対策について、具体的な数字を交えて見ていきましょう。

✅ 奥能登豪雨から1年が経過し、中学生だった喜三翼音さんが家族に残した「生きる源」が語られている。

✅ 翼音さんは、豪雨災害で亡くなった後も、家族を助けてくれていると感じられている。

✅ この記事は、災害後の家族の心の支えや、故人を偲ぶ思いを伝えている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1931705新米の価格や、政府の備蓄米放出など、今後の動向が気になりますね。

価格の安定化に向けて、様々な取り組みが行われているようです。

2024年夏頃から米価上昇が本格化し、新米の店頭価格は5kgあたり3500~4000円、相対取引価格も過去最高を記録しました。

政府は21万トンの備蓄米放出と農家の経営安定を図る補助金制度を実施しています。

令和7年9月16日の小泉農林水産大臣記者会見では、今後のコメ価格の見通し、概算金や民間在庫、備蓄水準についてが議論されました。

新米の流通と備蓄米の販売数量の減少が価格に影響を与えていること、政府は安定供給と安定価格の実現を目指していることが強調されました。

概算金の高騰や、来年6月末の民間在庫が過去10年で最も高い水準に達する可能性についても言及され、価格の安定化が重要であるとの認識が示されました。

大臣は、外国産米の流入や消費者の米離れを防ぐためにも価格の落ち着かせることが重要であるとし、備蓄米の水準については、需給環境に応じて計画的に回復していく考えを示しました。

価格の安定化って言うけど、具体的に何がどうなるのか、もっと詳しく知りたいわね。消費者としては、やっぱり不安だもん。

今回の記事では、米の価格高騰の背景や、政府の対策について解説しました。

今後の動向にも注目していきたいですね。

💡 米価高騰は、猛暑や需要増、生産調整など、複合的な要因による。

💡 政府は備蓄米の放出や、様々な対策を講じている。

💡 今後の米政策は、供給体制の再構築や、需要の安定化が重要となる。