米(コメ)価格高騰の背景と対策:令和の米騒動、価格上昇の原因と将来への展望(?)2024年米(コメ)価格高騰の要因と今後の対策

令和の米騒動!生産、流通、価格… 多角的な視点で読み解くコメの現在地。高騰の背景には、異常気象、需要増、そして減反政策の影響が。政府備蓄米放出や対策パッケージは有効か?未来への提言、供給体制再構築、需要拡大、輸入米活用など、包括的な対策を徹底分析。新米価格の行方と、食卓への影響を徹底解説します。

💡 米価高騰の現状、政府の対応、今後の展望について解説します。

💡 2024年の米価高騰の背景にある、様々な要因を分析します。

💡 将来の米政策と、包括的な対策について考察します。

それでは、この米の価格高騰に関する情報を、各章に分けて詳しく見ていきましょう。

米を取り巻く現状と政府の取り組み

米の価格、どうなってる?令和7年8月の消費者物価指数は?

米類は高い水準。政府も安定供給策を実施。

まず、米を取り巻く現状と政府の取り組みについて見ていきましょう。

政府備蓄米の販売や、令和6年産の水稲収穫量など、直近のデータから現状を把握します。

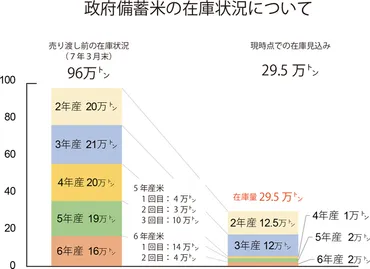

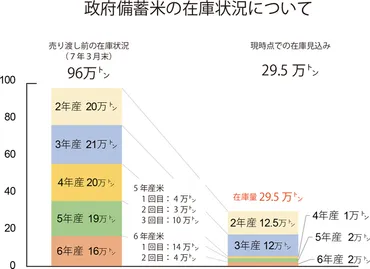

✅ 政府備蓄米の随意契約による販売は28万tとなったが、8月20日の引き渡し期限までに18万tしか引き渡されず、未引き渡しの10万tについては、引き渡しを希望するかキャンセルするかを農水省が確認している。

✅ 2022年産米19万t、2021年産米9万tが販売され、2020年産米は加工用として7.5万t販売される見込み。

✅ 農水省は数年かけて100万t程度の備蓄水準に戻す方針だが、小泉農相は米価によっては備蓄米の再放出も視野に入れており、新米価格への影響が注目される。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2025/08/250821-83952.php備蓄米の販売状況や、新米価格への影響など、今後の動向も注視していく必要がありそうですね。

日本の米を取り巻く状況は、生産、流通、そして価格という多角的な視点から分析されています。

令和7年産の水稲については、8月15日時点での収量が大半の地域で前年並みまたは上回る見込みであり、主食用米の生産は順調に進んでいます。

一方、令和6年産の水稲収穫量は679万2000t、1等米比率は75.9%でした。

流通面では、全国のスーパーマーケットや小売店のPOSデータ、総務省の家計調査データが用いられ、米の販売数量、価格、消費者の購入動向が詳細に把握されています。

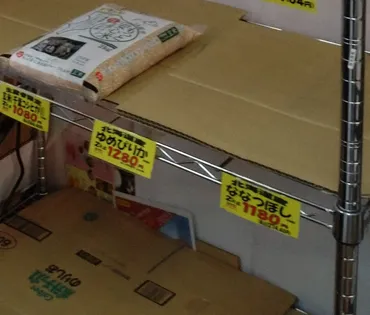

価格に関しては、令和7年8月の消費者物価指数で米類は高い水準を示しています。

政府は米の流通安定化に向けた対策パッケージを取りまとめ、備蓄米の買戻し条件付売渡しを実施するなど、安定供給を図っています。

以前は行われていた政府備蓄米を含む複数原料米等の店頭価格調査は令和7年8月4日に終了しました。

政府備蓄米の随意契約による発売状況についても情報が公開されています。

うーん、なるほど。政府の備蓄米の販売状況ってのは、まさに需給バランスに直結する重要な情報だな。価格への影響も気になるし、詳細な分析が必要だな。

2024年のコメ価格高騰の背景と要因

2024年コメ価格高騰の主な原因は?

穀物高騰、酷暑、自然災害、需要増です。

次に、2024年のコメ価格高騰の背景と要因について解説します。

猛暑や需要増、農政による生産抑制がどのように影響したのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/09/12

✅ 8月からの米不足は、猛暑や訪日客増加、買い占めなどによる需要増と、農政による生産抑制が複合的に影響した結果である。

✅ 農地の集約による効率的な生産や、気候変動に対応した品種転換など、供給力強化に向けた対策が必要である。

✅ 米価高騰による消費者の米離れを避けるため、需給バランスを重視した農政への転換と、活力ある産業への転換を急ぐ必要がある。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240912/ddm/005/070/100000cコメ価格高騰の要因は複合的で、様々な要素が絡み合っているんですね。

過去の価格高騰と比較することで、今回の状況がより明確に見えてきます。

2024年のコメ価格高騰は、2022年以降の穀物価格上昇、2023年秋以降の酷暑による品質低下、そして2024年の自然災害が主な要因です。

2024年12月の東京都区部の小売価格は、前年同月比で1.68倍の4018円と高止まりが続いています。

2023年産の米は作況指数が平年並みだったものの、需要増加と卸売業者の調達増が価格上昇を招きました。

過去のコメ価格高騰と比較すると、1993年と2003年の事例が挙げられますが、今回の高騰は需給ギャップよりも、品質低下と需要増加の影響が大きいと分析されています。

2023年産の供給不足量は約30万トンと推計されています。

2025年産の作付け増加による価格下落も予想され、投機目的での抱え込みはリスクが高いと考えられています。

今回の価格高騰は、単なる需給ギャップだけじゃないってことね。品質の問題もあるし、色んな要因が複雑に絡み合ってるみたい。消費者としては、困っちゃうわよねぇ。

次のページを読む ⇒

米価高騰の真相を解明!政府の対策は?減反政策の見直し、供給体制改革、需要拡大、在庫管理、輸入米活用など、令和の米騒動を乗り越える包括的な対策を提言。