『職場の共通言語のつくり方』:組織の成長を加速させる共通言語とは?(2025年発売予定書籍紹介)堀越耀介氏著『職場の共通言語のつくり方』:組織内コミュニケーション改善ガイド

言葉の壁を越え、組織を劇的に変革!東大特任研究員 堀越耀介氏が贈る『職場の共通言語のつくり方』。VUCA時代に必要なのは、単なる合言葉ではない、意味を共有し、行動を加速させる「共通言語」だ。リーダー、マネージャー必見!具体例と実践的なフレームワークで、組織のコミュニケーション、理念浸透、イノベーション創出を実現。5000人超の対話分析から生まれた知見が、あなたのチームを力強く成長させる! 堀越氏とデジタル庁 樫田氏の対談も収録。

共通言語構築への道:具体的な方法と哲学対話

組織の潜在能力を引き出す秘訣は?

哲学対話メソッドと、共通言語の醸成。

共通言語構築への道、本書では具体的な方法として、哲学対話が紹介されています。

著者の堀越耀介氏が、様々な企業で実践してきたメソッドを基に、その具体的な手法を解説します。

✅ LegalOn Technologiesは、360度フィードバックから深い気づきを得るために「哲学対話」ワークショップを実施。東京大学の専門家を招き、参加者は自身の体験を基に答えのない問いについて議論を深めた。

✅ ワークショップでは、対話のルールや深めるためのコツが提示され、参加者は事前課題として360度フィードバックの結果を振り返った。目的は、「なんとなく」の理解に対する解像度を上げること。

✅ 哲学対話では「わかる」「わからない」を同時に増やしていくことが推奨され、テーマに基づき対話が進められた。アイスブレイク後、自己紹介を通して参加者は率直に内省ポイントを共有した。

さらに読む ⇒LegalOn Now出典/画像元: https://now.legalontech.jp/n/n242cfbfca6b8LegalOn Technologiesの事例にあるように、哲学対話は360度フィードバックの効果を高める効果もあるんですね。

自己内省を促し、組織全体の理解を深めるために、有効な手段だと思います。

本書では、共通言語の重要性、具体的な作成方法、思考と対話の技術、文化の醸成といったプロセスを詳細に解説。

堀越氏は哲学コンサルタントとして、NECソリューションイノベータ、三井不動産、SBI新生銀行など、多様な企業に対し、「哲学対話」メソッドを用いて組織の潜在能力を引き出すサポートをしてきました。

具体的な方法としては、以下の4つのアプローチが提示されています。

1. メンバーのイメージを引き出すために比喩を用い、「〇〇のようなもの」と問いかけるアナロジー、2. 曖昧に使われがちな言葉の違いを議論し、行動の客観的な評価基準を設ける、3.「新しい」といった言葉の解釈の違いを議論し、チーム内で共通認識を持つことの重要性を説く、4.「察してスルー」や「炎上予備軍」など、組織内で共有されているが言葉になっていない現象に名前を与え、共通認識を醸成する。

哲学対話って、なんだか難しそうだけど、結構実践的で面白いわね。比喩とか、言葉の解釈の違いを議論するってのは、色んな発見がありそうで、私も興味があるわ。

実践的なフレームワークとテクニック

組織のコミュニケーション改善!共通言語の作り方とは?

イメージ共有、意味識別、名前付けが鍵!

本書は、マネージャーや組織のコミュニケーションに課題を感じている人々に向けて、現場で使えるフレームワークやテクニックを提供します。

共通言語構築のための具体的な方法を学びましょう。

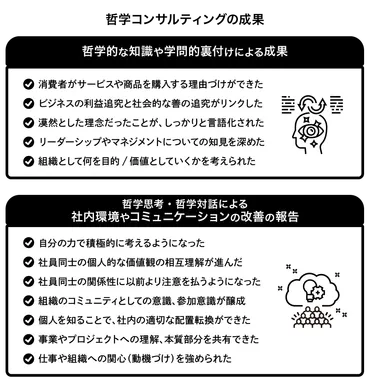

✅ 企業が社会における自社の存在意義を明確にするために、哲学の手法を取り入れる動きが欧米を中心に広がり、日本でも注目されている。

✅ 哲学対話や哲学コンサルティングは、哲学的な態度や思考・対話を用いて、企業理念の形成や社員研修などを行うもので、哲学的な問いを通して物事の本質を探求する。

✅ 企業からは、理念やサービスに関するコンサルティングや社員の思考力・表現力向上を目的とした研修などの依頼があり、ビジネスの現場で哲学の需要が高まっている。

さらに読む ⇒ウェブ電通報/ビジネスにもっとアイデアを。出典/画像元: https://dentsu-ho.com/articles/83675000人以上の対話分析に基づいた知見という点が、非常に説得力がありますね。

実際に効果のある方法論が提示されているということで、期待が高まります。

本書は、マネージャーや組織のコミュニケーションに課題を感じている人々に向けて、現場で使えるフレームワークやテクニックを紹介しています。

具体的には、共通言語づくりの型として、似ているイメージの見つけ方、意味の違いの明確化、言葉に含まれる意味の識別、そしてまだ名前のない現象や感覚に名前をつける方法を解説しています。

さらに、批判的、創造的、関心に基づいた哲学的思考の技術も提供しています。

本書は、5000人以上の対話分析から得られた知見を基に、組織内で「言葉の壁」を取り払い、誰もが理解し、自律的に行動できるようになるための「共通言語」の構築法を提案しています。

堀越氏は、その経験に基づき、組織の潜在能力を引き出すための実践的な手法を提供しています。

フレームワークか。具体的なやり方が提示されるのはありがたいな。すぐに実践できるってのは、経営者としては非常に魅力的だ。

哲学とデータの融合:対談とVOOX

哲学とデータ、組織変革にどう活きる?

言葉とデータで組織を変革し、イノベーションを創出。

堀越氏と樫田光氏の対談を通して、哲学とデータの融合、そしてイノベーション創出における言葉の重要性について考察を深めます。

組織変革のヒントを探りましょう。

✅ メルカリのデータ分析チームでは、多様なバックグラウンドを持つ人材が増加しており、データ分析以外のスキルを活かした新たなデータアナリスト像が模索されている。

✅ データアナリストには、データ分析に加えてビジネスフレームワーク思考やUXリサーチなど、数字以外の情報源を扱えるスキルが求められるようになっている。

✅ データ分析を基盤としながらも、事業やサービスのフェーズに合わせて、他のスキルと掛け合わせ、仮説を立てて判断していくことが重要になっている。

さらに読む ⇒株式会社メルカリ - 採用情報出典/画像元: https://careers.mercari.com/mercan/articles/2019-02-12-160000/メルカリのデータ分析チームの事例は、示唆に富んでいますね。

データ分析と他のスキルを掛け合わせることで、新たな価値を創造するというのは、現代のビジネスにおいて重要な視点だと思います。

堀越氏と、デジタル庁の樫田光氏の対談では、哲学とデータの親和性、組織におけるデータの解釈と活用、そしてイノベーション創出における言葉の重要性が語られています。

VOOXでは、全3話構成で、組織を変革するための課題や、言葉とデータの関係性、そしてイノベーション創出について掘り下げています。

堀越氏は、哲学対話や哲学コンサルティングを通じて、企業活動を支援しています。

樫田氏はデータ分析ユニットリーダーとして活躍し、メルカリでの経験も持ちます。

事業を語る上で、物語(ナラティブ)が持つ重要性や、メルカリの新規事業を例に、哲学的な思考がどのように事業創出に貢献するかを解説しています。

哲学とデータ分析の融合、面白いわね。ビジネスの世界でも、物語(ナラティブ)が重要になるってのは、なんだか納得。言葉の力ってのは、やっぱりすごいわねぇ。

この記事を通して、組織のコミュニケーション課題を解決し、共通言語を構築するためのヒントを得ることができました。

組織の成長に繋がる、とても重要な内容でしたね。

💡 本書は、組織のコミュニケーション課題を解決し、共通言語を構築するための具体的な方法を提示。

💡 哲学対話、実践的なフレームワーク、データ分析と哲学の融合など、多様な視点から組織変革を支援。

💡 本書は、組織の成長を加速させるための、実践的で役立つ情報が満載。