米価高騰の現状と未来予測:減反、JA農協、需要と供給の関係は?(米価高騰問題)米価高騰の背景と今後の展望:減反政策、JA農協、流通、価格、そして消費者への影響

新米が出回っても米価が下落しない背景には、減反政策によるコメ不足とJA農協の思惑が。高騰する米価、JAの役割、政府の対策、そして専門家の見解を詳細に分析。消費者物価指数、販売データ、備蓄米の動向など、多様な視点から日本の米の流通と価格の現状を浮き彫りにする。今後のコメ価格はどうなるのか?

令和6年産米の動向:契約・販売状況、民間在庫、そして価格

米の販売価格高騰!何が原因?

小売・中食・外食向け販売価格が高騰

令和6年産米の動向について、契約・販売状況、民間在庫、価格の推移を分析します。

需要の増加や作付意向についても触れます。

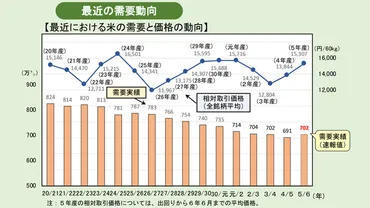

✅ 2023年産の米は、高温や渇水の影響で1等比率が低下し、民間在庫量は156万tと増加。需要も増加し、2023年7月~2024年6月の需要実績は702万tとなった。

✅ 2024年7月~2025年6月の需要見通しは673万tと、減少傾向ながらも増加。2024年産米の作付意向は増加傾向にあり、相対取引価格も上昇している。

✅ インバウンド需要による米の需要増加は限定的で、全体の1%未満。今後の需給や価格は2024年産米の作柄に左右され、8月下旬に再度食糧部会が開かれる。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/07/240731-75706.php令和6年産米の販売動向は、価格高騰の背景を理解する上で重要ですね。

小売事業者向け販売価格の上昇は、消費者の負担増につながります。

農林水産省は、令和6年産米の産地別契約・販売状況、民間在庫の推移、及び米穀販売事業者における販売数量・販売価格の動向について、令和7年6月末時点の情報を公表しました。

6月末現在の集荷数量は242.8万トン(対前年同月差▲13.8万トン)、契約数量は242.6万トン(対前年同月差▲6.2万トン)、販売数量は176.5万トン(対前年同月差▲10.5万トン)でした。

民間在庫は、出荷・販売段階の計で121万トン(対前年同月差+6万トン)で、内訳は出荷段階が84万トン、販売段階が37万トンでした。

米穀販売事業者における販売数量は前年同月比91.7%で、小売事業者向けは前年同月比171.8%、中食・外食事業者等向けは176.1%と、販売価格が高騰しています。

コメの価格、高くなって困るわよね。お弁当も作らなきゃいけないし、家計に響くわ。もう少し安くならないかしら。

7月相対取引価格と詳細データ:価格下落と取引終盤

7月の米の相対取引価格は?前月比はどうだった?

26918円/60kgで3%下落。

7月の相対取引価格と詳細データから、米価下落の現状を分析します。

米農家への影響や、食料自給率への課題についても触れていきます。

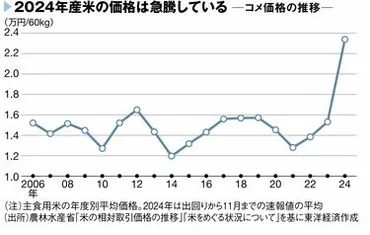

✅ 食料品の値上げが続く中、米の価格は下落しており、2014年以来の低水準となっている。

✅ 米価の下落は、日本人のコメ離れやコロナ禍による外食需要の低迷が原因で、古米の在庫増加も影響している。

✅ 米の低価格相場は家計にはメリットがあるものの、米農家の後継者問題や食料自給率への影響も懸念される。

さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1191229_1527.html米価下落は消費者にはメリットかもしれませんが、米農家の方々の生活への影響も考慮しなければなりませんね。

バランスが難しい問題です。

令和7年7月における相対取引価格と数量に関する農林水産省の発表によると、7月の全銘柄平均の相対取引価格は26918円/60kgで、対前月比3%の下落となりました。

取引数量は4.0万トンで、令和6年産米の取引数量全体の約2%を占めており、取引が終盤に差し掛かっていることを示唆しています。

本調査は、米の出荷販売業者や団体からの報告を基にまとめられており、産地銘柄別の価格と数量の詳細も公開されています。

価格は運賃、包装代、消費税を含む1等米の価格を加重平均したもので、数量は契約数量の合計です。

発表資料には、過去のデータと比較して、現在の状況を多角的に分析できる資料も含まれています。

米価下落は一見良いことのように思えますが、農家の方々への影響も考えると、長期的な視点での対策が必要ですね。安定供給のためには、しっかりとした対策が求められます。

今後の展望:安定供給への取り組みと課題

米価高騰、農家の作付けは増える?コメ不足は解消される?

作付け増減は不透明。コメ不足継続の可能性。

今後の展望として、安定供給に向けた取り組みと課題について考察します。

JA農協の役割や、今後の価格の見通しについても言及します。

公開日:2025/02/17

✅ コメ不足と価格高騰の背景には、JA(農業協同組合)の集荷力の陰りが見られることがある。

✅ JAは「無条件委託販売」と「共同計算」という特権により、主食用米の9割以上を集荷しており、その集荷力は依然として大きい。

✅ 無条件委託販売とは、JA全農が農家に代わってコメの販売業務を請け負う仕組みである。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/858539?display=bJA農協の取り組みは、今後の米価に大きな影響を与えそうですね。

消費者としては、安定供給と適正価格の実現を願うばかりです。

JA農協は、米価上昇を自らの成果と捉え、来年産の作付け制限緩和を検討しています。

しかし、米価上昇とコスト増の中で農家が作付けを増やすかどうかは不透明であり、コメ不足は継続する可能性が高いです。

専門家は、減反政策への支持がコメ高騰の一因であると指摘しています。

農林水産省は、流通実態の把握に努め、来年6月末の民間在庫については、価格への影響を注視し、安定価格の実現に努める方針を取っています。

備蓄米の水準に関しては、需給環境の変化に応じて、計画的に回復を目指します。

価格の下落に関しても、あらゆる可能性を想定しつつ、現時点では新米価格の上昇を重視しています。

JAが米価上昇を成果と捉えてるってのは、ちょっと引っかかるね。消費者目線で考えたら、もっと色んな選択肢が増えるのが良いんじゃないかな。

本日の記事では、米価高騰の背景、現状、そして今後の展望について、多角的に分析しました。

今後の動向を注視し、適切な対応を期待したいですね。

💡 減反政策とJA農協の役割が、米価高騰の主な原因であるという点です。

💡 米の流通データから、価格と需給の現状を把握し、今後の対策を考察します。

💡 JA農協の集荷力と、今後の安定供給に向けた課題について言及します。