米価高騰の現状と未来予測:減反、JA農協、需要と供給の関係は?(米価高騰問題)米価高騰の背景と今後の展望:減反政策、JA農協、流通、価格、そして消費者への影響

新米が出回っても米価が下落しない背景には、減反政策によるコメ不足とJA農協の思惑が。高騰する米価、JAの役割、政府の対策、そして専門家の見解を詳細に分析。消費者物価指数、販売データ、備蓄米の動向など、多様な視点から日本の米の流通と価格の現状を浮き彫りにする。今後のコメ価格はどうなるのか?

💡 米価高騰の主な原因は、減産政策とJA農協の関与です。需給バランスの崩壊が価格上昇を招いています。

💡 米の流通、価格、そして消費者への影響について、データに基づき詳細に解説します。今後の対策についても言及します。

💡 JA農協の集荷力と米価への影響、今後の展望について分析します。安定供給に向けての課題を提示します。

この記事では、米価高騰に関してご紹介します。

それではどうぞ。

米価高騰の背景:減反、需給、そしてJA農協の影響

米価高騰!その原因は?JA農協の役割と今後の価格は?

減反政策とJA農協の戦略が原因。今後も高騰か。

コメ価格高騰の背景には、減反政策とJA農協の関与があります。

政府備蓄米の販売方針や、専門家の指摘も交え、米価高騰の根本原因に迫ります。

✅ コメ価格の高騰を受け、農林水産省は政府備蓄米を条件付きで販売する方針を示したが、専門家は供給量が増えないため米価を下げる効果はないと指摘している。

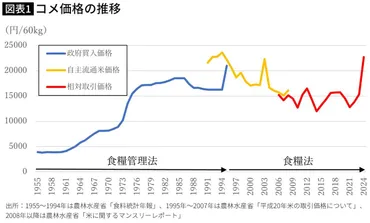

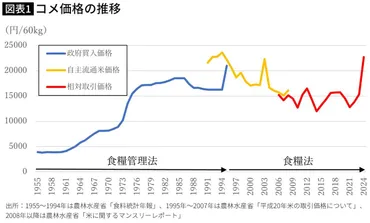

✅ 現在のコメ価格は史上最高水準に達しており、農林水産省とJA農協による減反強化がその一因として挙げられる一方、公正な価格形成を行う市場が存在しないことが問題となっている。

✅ 農林水産省、JA農協、自民党農林族の「農政トライアングル」は高米価を望んでおり、国民・消費者の利益よりも、兼業農家の利益やJA農協の繁栄を重視している可能性がある。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_91011/米価高騰の要因として減反政策とJA農協の役割が指摘されていますね。

個人的には、消費者のことを第一に考えた政策を望みます。

新米が出回っても米価が下がらない主な理由は、長年にわたる減反政策による生産量減少が、コメ不足を継続させているためです。

キヤノングローバル戦略研究所の山下氏は、JA農協が来年産の米価上昇を見越して農家への概算金を大幅に引き上げていることを指摘しており、米価は今後さらに上昇する可能性が高いと予測しています。

農林水産省は新米供給でコメ不足が解消されると見ているものの、7月末の在庫が大幅に減少していたことからもわかるように、実際の需給バランスは依然としてコメ不足の状態にあります。

猛暑による高温障害やインバウンド需要増も影響を与え、減反政策がこの状況をさらに深刻化させています。

JA農協は、本来の役割である生産者と消費者の保護を両立するはずでしたが、米の需要減少を前提に減反を進めてきた結果、供給不足を招いています。

JA農協は、高い米価を維持するために、農家への概算金を引き上げ、売り手市場を形成しています。

JAグループは、備蓄米の9割以上を落札し、今後のコメ価格を左右する存在となっています。

JAは、農業指導、協同購入・販売、金融機関という3つの顔を持つ大規模組織であり、自民党との結びつきも強いです。

なるほど、減反やJA農協の力が米価に影響を与えているという事ですね。この問題は、今後のビジネス戦略を考える上で非常に重要です。しっかり分析する必要があります。

流通の現状とデータ分析:生産、販売、価格、そして流通安定化対策

日本の米、価格高騰の理由は?大臣は何を目指す?

新米と備蓄米減少。安定供給と価格安定を目指す。

米の流通状況と価格に関するデータに基づき、現状を分析していきます。

流通安定化対策についても触れ、消費者への影響を考察します。

公開日:2025/09/09

✅ コメ価格高騰を受け、小泉農林水産大臣は、一定年数経過した備蓄米を主食用米として販売する選択肢を議論する必要があるという考えを示した。

✅ 消費者の負担軽減のため、割安なコメ提供を検討しており、備蓄米の政策全体を見直す必要性も言及している。

✅ 現在は、一定年数経過した備蓄米は飼料用米などとして販売されている。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tvasahinews/business/tvasahinews-000451982備蓄米の活用や価格調査は、消費者にとって直接的な影響がある内容ですね。

政府には、迅速な対応を期待したいところです。

日本の米の流通状況に関する様々なデータが公開されています。

令和7年産水稲の8月15日時点での10a当たり収量は、前年を上回るか同等の見込みで、主食用米の生産見込みも順調に進んでいます。

令和6年産水稲の収穫量は679万2000tで、前年比18万2000t増加しました(1等米の比率は75.9%)。

米の販売状況としては、スーパーマーケットにおける米の販売数量と価格の推移が、KSP-POSデータや日経POSデータを用いて毎週金曜日に更新されています。

業態別や地域別の販売価格の動向も確認できます。

総務省家計調査による世帯当たりの購入数量の推移も公開されています。

米の価格については、令和7年8月の消費者物価指数によると、米類は207.3ポイントと、パンやめん類と比較して高い水準を維持しています。

総務省の消費者物価指数と小売物価統計(東京都区部)の推移も公開されています。

流通安定化対策として、政府備蓄米の買戻し条件付売渡しや、政府備蓄米を含む複数原料米等の店頭販売価格調査が実施されていましたが、令和7年8月4日をもって終了しました。

9月16日の小泉農林水産大臣記者会見では、コメの価格と需給に関する多くの質問が寄せられ、新米の流通と政府備蓄米の販売減少が価格上昇の要因として挙げられました。

大臣は、安定供給と価格安定を目指す意向を示しました。

コメの流通に関するデータは興味深いな。でも、もっと消費者目線での情報提供が必要だと思うわ。 価格だけじゃなくて、味とか品質の情報も欲しいよね。

次のページを読む ⇒

米の価格高騰!農水省発表。令和6年産米の販売・在庫状況を公開。価格下落も、コメ不足継続の可能性。今後の対策と、JA農協の動向にも注目。