被災者生活再建支援制度とは?~自然災害から生活を守るための支援とは?~被災後の生活再建を支える制度の全貌

自然災害で家を失ったあなたへ。1998年成立の「被災者生活再建支援法」は、生活再建を支える強力な味方です。全壊・大規模半壊はもちろん、中規模半壊も対象に。基礎支援金と加算支援金で最大300万円を支給。申請方法、対象、注意点、そして、自治体独自の支援情報まで網羅。制度を理解し、あなたの再建を始めましょう。

支援金の種類と金額

被災時の支援金、どう決まる?基礎と加算、何が違う?

被害と再建方法で決定。合計額が支給されます。

被災者生活再建支援制度は、住宅の被害状況と再建方法に応じて支援金が支給されます。

基礎支援金と加算支援金の2種類があり、申請方法や必要書類は市区町村の窓口で確認できます。

✅ 自然災害で住宅が被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するため、被災者生活再建支援制度が設けられており、基礎支援金と加算支援金の2種類が支給される。

✅ この制度は、都道府県の基金と国の補助金によって運営され、対象となる自然災害は内閣府が定める基準を満たすもの(主に10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等)に限られる。

✅ 支援金は、住宅の被害状況(全壊、半壊など)と再建手段(建設、購入、補修、賃貸)に応じて支給され、申請方法や必要な書類については市区町村の窓口で確認できる。

さらに読む ⇒不動産一括査定・売却なら「イエウール(家を売る)」出典/画像元: https://ieul.jp/column/articles/181/住宅の被害状況と再建方法によって支援金額が変わるんですね。

全壊で住宅を建設・購入する場合は最大300万円というのは、心強いですね。

支給される支援金は、住宅の被害程度によって決定される「基礎支援金」と、住宅の再建方法によって決定される「加算支援金」の合計額になります。

基礎支援金は、住宅の全壊、大規模半壊、または半壊で住宅の主要な部分を補修する必要がある場合に支給されます。

加算支援金は、住宅を再建する場合(建設・購入)または補修する場合に支給されます。

例えば、全壊世帯で住宅を建設・購入する場合は、基礎支援金100万円と加算支援金200万円の合計300万円が支給されます。

単身世帯の場合は金額が減額されます。

島根県のように、被災者生活再建支援法の対象とならない規模の災害で被害を受けた方々への支援を目的とした県独自の事業も存在します。

なるほどねぇ。でも、単身世帯だと金額が減っちゃうのはちょっと寂しいわね。もっと手厚い支援があると嬉しいんだけど。

申請手続きと注意点

被災者生活再建支援金の申請、どこでする?いつまで?

市区町村で、基礎は13ヶ月以内、加算は37ヶ月以内。

被災者生活再建支援制度の申請には、罹災証明書や住民票などの書類が必要です。

申請期間や窓口は自治体によって異なるため、事前の確認が重要になります。

✅ 一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯に対し、住宅の被害程度や再建方法に応じて最大300万円が支給される被災者生活再建支援制度について解説しています。

✅ 支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、令和6年能登半島地震の被災者支援として最大600万円の支給も検討されています。

✅ 申請には、罹災証明書や住民票などが必要で、住所地の市区町村で手続きを行います。マイナポータルでの電子申請も可能ですが、自治体によっては対応していない場合があります。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/116001申請に必要な書類が多いのは大変ですが、被災状況を証明するためには必要なことですよね。

電子申請も可能とのことなので、利便性は向上していると思います。

申請には、罹災証明書や住民票の写し、預金通帳の写しなど、被災状況を証明する書類が必要です。

申請窓口は都道府県または市区町村で、申請期間は基礎支援金が災害発生から13ヶ月以内、加算支援金が37ヶ月以内です。

申請は市町村の担当窓口で行います。

配偶者からの暴力などで別居している場合でも、一定の条件を満たせば支援金の申請が可能です。

支給事務は被災者生活再建支援法人(都道府県会館)が行います。

長期避難世帯の場合、加算支援金の申請には制限がある場合があります。

詳細については、都道府県または市区町村の担当窓口に問い合わせる必要があります。

いやー、申請手続きって、どうしても面倒なイメージがあるよね。でも、マイナポータルでできるのはありがたいね。自治体によって対応が違うから、確認は必須だね!

制度の重要性

災害で家を失ったら?生活再建支援制度って何?

被災者の生活再建を支援する制度です。

被災者生活再建支援制度は、被災者の生活再建を支援するために重要な役割を果たしています。

内閣府のパンフレットなどで、様々な支援制度について情報提供されています。

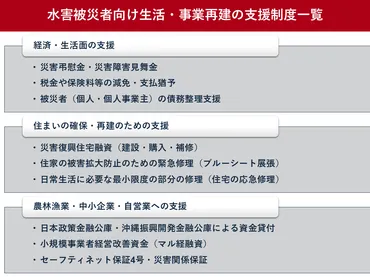

✅ 内閣府は、水害被災者向けの生活再建支援制度をパンフレットにまとめ、被災者生活再建支援制度や災害弔慰金、税金の減免など、様々な支援制度の活用を呼びかけています。

✅ 経済的な支援として、災害弔慰金や被災者生活再建支援金の支給、災害援護資金の貸付、税金や保険料の減免・猶予、債務整理支援などがあります。

✅ 住まいの確保・再建のための支援として、災害復興住宅融資、緊急修理(ブルーシート展張)、住宅の応急修理、農林漁業や中小企業向けの資金貸付(日本政策金融公庫、マル経融資)などが提供されています。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15964374被災者生活再建支援制度は、被災者の生活再建を支えるための重要な柱ですね。

制度を理解し、適切に利用することが、被災された方々の自立を後押しすることにつながります。

被災者生活再建支援制度は、自然災害で被害を受けた方の生活再建を支援するために重要な役割を果たしています。

制度の理解と適切な手続きが、被災者の生活再建を支援する上で重要となります。

内閣府防災情報のページや財団法人都道府県会館のホームページでも詳しい情報を確認できます。

この制度を通じて、被災地の復興を促進し、被災者の生活再建を支援しています。

こーゆー制度をちゃんと知っとくことって、マジで大事だよね。いざって時に、頼れるものがあるってのは、心の支えにもなるし。

本日の記事では、被災者生活再建支援制度について、詳しく解説しました。

被災された方々が、一日も早く元の生活を取り戻せることを心から願っています。

💡 被災者生活再建支援制度は、住宅の被害状況と再建方法に応じて支援金が支給される。

💡 申請には、罹災証明書や住民票などが必要で、申請期間や窓口は自治体によって異なる。

💡 制度の理解と適切な手続きが、被災者の生活再建を支援する上で重要である。