被災者生活再建支援制度とは?~自然災害から生活を守るための支援とは?~被災後の生活再建を支える制度の全貌

自然災害で家を失ったあなたへ。1998年成立の「被災者生活再建支援法」は、生活再建を支える強力な味方です。全壊・大規模半壊はもちろん、中規模半壊も対象に。基礎支援金と加算支援金で最大300万円を支給。申請方法、対象、注意点、そして、自治体独自の支援情報まで網羅。制度を理解し、あなたの再建を始めましょう。

💡 自然災害で住宅に被害を受けた被災者の生活再建を支援するための制度である。

💡 住宅の被害状況に応じた基礎支援金と、再建方法に応じた加算支援金が支給される。

💡 申請手続き、注意点、そして制度の重要性について解説する。

この記事では、被災者生活再建支援制度について、その内容や申請方法、注意点などを詳しく解説していきます。

被災された方々にとって、少しでもお役に立てる情報をお届けできれば幸いです。

始まりと目的

阪神・淡路大震災の教訓から生まれた法律とは?

被災者の生活再建を支援する法律です。

被災者生活再建支援制度は、自然災害で住宅が被害を受けた方を対象とした支援制度です。

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に、1998年に制定されました。

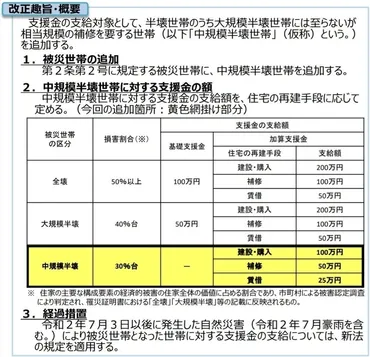

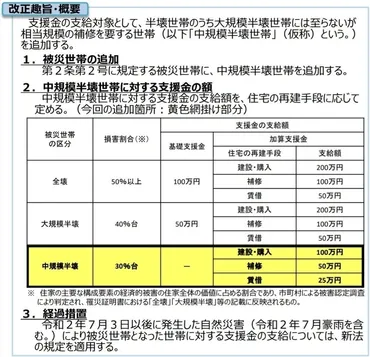

✅ 2020年11月に被災者生活再建支援法が改正され、「中規模半壊」世帯への加算支援金の支給が決定。令和2年7月豪雨にも遡及適用される。

✅ 改正により、支援対象が拡大された一方、同一災害でも適用格差が生じる「境界線の明暗」や、被害認定調査・不服申し立ての仕組みといった課題が残されている。

✅ 今後は、より簡易な調査認定手法や、同一災害同一地支援制度への統合など、さらなる法整備によるきめ細やかな支援体制の構築が求められる。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bb8e64446f4d396a1145a34777702090bb2d745c法改正により支援対象が拡大されたことは素晴らしいですね。

しかし、同一災害内での格差や手続きの煩雑さは、改善の余地があると感じました。

1995年の阪神・淡路大震災での被災者の生活再建の遅れを教訓に、1998年に「被災者生活再建支援法」が成立しました。

これは、自然災害によって住宅が損壊した被災者の生活再建を支援することを目的とした法律です。

この法律は、住宅の被害状況に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の2種類の支援金を支給します。

この制度は、国と各都道府県が拠出した基金をもとに給付金を支給するもので、被災者の自立した生活の開始を支援します。

なるほど。制度の歴史的背景と目的を理解することは重要ですね。被災者の自立を支援する点は、素晴らしいと思います。

支援対象と適用条件

自然災害でどんな被害が出たら支援対象?

住宅の全壊・解体など、一定以上の被害を受けた世帯。

能登半島地震では、海底地すべりという、これまでにない現象が起きました。

地震による地盤への影響が、海底地形に大きな変化をもたらしたと考えられています。

✅ 能登半島地震の影響で富山湾の海底に地層が見えるほどの崩壊が確認され、専門家は海底地すべりの痕跡とみています。

✅ 崩壊の規模が「一般常識とは全く違う」と指摘されており、その詳細なメカニズムの解明が急がれています。

✅ 地震による地盤への影響が、海底の地形に顕著な変化をもたらしたと考えられています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/928619海底地すべりの規模が「常識外れ」とは、驚きですね。

詳細なメカニズム解明が急がれるとのことですが、地盤への影響は今後も注視していく必要がありそうです。

支援の対象となるのは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって被害を受けた世帯です。

具体的には、住宅が全壊、解体、長期避難、大規模半壊、中規模半壊などの被害を受けた世帯が対象となります。

また、支援の適用には、市町村の被害状況が一定の基準を満たす必要があります。

具体的には、第1号(災害救助法施行令に該当する市町村)、第2号(10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村)、第3号(100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県)などが該当します。

都道府県の人口に対する住家消失世帯数によっては、市町村の基準値が半分になることもあります。

令和2年の法改正により、中規模半壊世帯までが対象となりました。

石川県のように、国の制度に加え、半壊世帯や国の基準に満たない市町村の被災者に対して、独自の支援を行う自治体もあります。

ほー、この制度の適用条件には、災害の種類や被害の規模が関係してくるんだね。細かい条件は自治体によって違う場合もあるから、きちんと確認せなアカンね。

次のページを読む ⇒

自然災害で被災した方へ。住宅被害に応じた支援金が支給されます!再建方法で金額UPも。申請方法や注意点、詳細情報も解説。