能登半島地震と複合災害:被災地の現状と復興への道(?マーク)能登半島地震と豪雨による複合災害の記録

2024年、能登半島を襲った地震と豪雨。震度7を記録した地震は広範囲に被害をもたらし、復興途中に記録的な大雨が追い打ちをかけた。インフラ破壊、仮設住宅の浸水、そして14人の死者。ハザードマップの限界、複合災害への脆弱性が露呈した。復興の遅れ、用地選定の課題、そして住民への情報伝達。専門家による提言と、国交省の取り組み。被災地の現状と、今後の災害対策に迫る。

仮設住宅の浸水被害と生活への影響

仮設住宅の浸水被害、なぜ?入居者の不安、どう解消?

用地選定の難、情報不足が原因。対策が急務。

豪雨による浸水被害は、仮設住宅の住民の生活を直撃しました。

避難生活を送る中で、更なる被害に見舞われた住民の落胆は計り知れません。

✅ 輪島市と珠洲市の被災地では、雨上がり、床上浸水した仮設住宅の住民が後片付けを行った。

✅ 仮設住宅の住民は、水害による被害で貴重品を運び出し、今後の生活への不安を募らせた。

✅ 地震で自宅を失い、仮設住宅に recently 入居したばかりの住民もおり、今回の水害によるさらなる被害に落胆した。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1526702仮設住宅の浸水は、被災者の生活に大きな影響を与えました。

用地選定の難しさや情報伝達の重要性が浮き彫りになり、今後の対策に活かされるべきです。

大雨による被害は、被災者の生活を直撃しました。

特に、輪島市と珠洲市で建設された仮設住宅の多くが、洪水浸水想定区域内に建設されていたため、浸水被害が発生しました。

入居者は、事前の説明と異なる被害に直面し、生活への不安を募らせました。

用地確保の難しさから、やむを得ず浸水リスクのある場所に建設された背景があり、専門家は、用地選定の難しさと共に、入居者への十分な情報提供の必要性を訴えました。

これらの状況から、複合災害への対応、ハザードマップの精緻化、そして住民への情報伝達の重要性が改めて認識されました。

うちも昔、災害に遭ったことあるんだけど、本当に大変なんだよね。着の身着のままで避難して、何もかも失くすって。せめて、せめて安心して暮らせるようにしてあげてほしいよね。

復興への道のりと課題

被災地復興の鍵は?石川県の解体プラン、進捗は?

インフラ整備と解体、慎重に進捗。年内目標も。

被災地では、公費解体が進められており、復興への道のりは着実に進んでいます。

しかし、インフラ整備や廃棄物処理など、課題も多く残されています。

公開日:2025/02/10

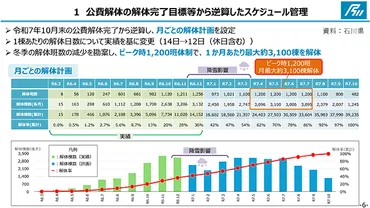

✅ 石川県は、公費解体加速化プランの進捗状況を公表し、2024年12月末時点で解体見込棟数の43.7%にあたる1万4152棟を達成。珠洲市での解体作業が順調に進む一方、輪島市などでは若干の遅れが見られる。

✅ 奥能登豪雨による被害増加を踏まえ、解体見込棟数を3万9235棟に修正し、月ごとの解体計画を見直した。解体完了目標は10月末に据え置き、被災古民家の保存・活用に向けた相談窓口を設置。

✅ 災害廃棄物の推定量も増加し、処理能力を強化するため、仮置場の効率化、運搬体制の強化、広域処理先の拡充を進める。

さらに読む ⇒新建ハウジング|工務店のための専門メディア出典/画像元: https://www.s-housing.jp/archives/377362復興に向けて、解体作業が進んでいるのは良いことですが、被災者の心に寄り添いながら、丁寧に進めてほしいと思います。

熊本地震との比較も参考になりますね。

被災地の復興は、幹線道路の復旧から始まり、解体作業や廃棄物処理などのインフラ整備が優先的に進められました。

石川県は、過去の教訓を活かし、「石川県公費解体加速化プラン」を策定し、令和7年10月までの解体完了を目指しています。

しかし、解体には、個人の私財保護など、慎重な対応が求められ、トラブル事例も発生しています。

2024年12月末までに解体申請の38%が完了し、年内の進捗が目指されました。

熊本地震と比較すると、被害範囲の広さや拠点都市からの距離の違いが復旧の遅れに影響していることが指摘されています。

これらの課題に対し、国や自治体は、災害対策の強化に向けた取り組みを進めています。

解体作業も大変だな。でも、早くしないと復興も遅れるし、難しい問題だよな。熊本地震の教訓を活かして、効率的に進めてほしいもんだ。

複合災害への対策強化と最新の被害状況

能登半島地震の提言、鍵は?

複合災害への対策強化と、リモセン活用。

能登半島地震と豪雨による複合災害を受け、複合災害への対策強化と最新の被害状況が報告されています。

ハード面、ソフト面両方の対策が必要です。

公開日:2024/05/08

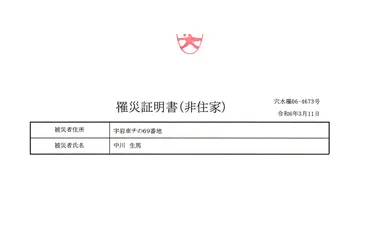

✅ 能登半島地震で罹災証明を申請し、所有する2軒の「田舎バックパッカーハウス」のうち、「Station 1」が「大規模半壊」、自宅兼の「Station 2」が「準半壊に至らない(一部損壊)」と認定された。

✅ 「Station 1」は建物の解体を決断し、今後はバンライフやモバイルハウスをベースとした拠点を整備する予定で、宿泊、観光、災害用シェルターとしての機能を備えた場づくりを構想している。

✅ 今後の手続きとして、解体予約を進めるとともに、固定された建物への疑問から、必要最低限の建物とし、キャンピングカーなどを活用した拠点づくりを目指す。

さらに読む ⇒田舎/地方に眠る…新たな旅先とライフスタイルの選択肢を゛探求゛する by 田舎バックパッカー with ゛動く拠点゛ハイエース … 中川生馬のオフィシャル・ホームページ出典/画像元: https://inaka-backpacker.com/blog/2024/03/noto-earthquake-victim-certificate/複合災害への対策強化は、非常に重要です。

リモートセンシング技術の活用や、土砂・洪水氾濫対策の強化など、具体的な対策が進められることを期待しています。

能登半島地震と豪雨による複合災害を受け、複合災害への対策を強化するための提言がまとめられました。

その内容は、リモートセンシング技術を活用した被災エリア全体のリスク把握、施設・地形の変状への応急対応の強化、複合災害への対応オペレーション体制の構築、土砂・洪水氾濫対策の強化など多岐にわたります。

2024年10月1日に公開され、2025年9月16日に更新された災害状況の報告によれば、人的被害は死者13名(うち災害関連死2名)、負傷者34名。

住家被害は全壊68棟、半壊590棟など。

罹災証明書の発行数は2044件(うち住家1251件)、発行率は84.8%(住家76.7%)。

応急仮設住宅は264戸が要望・着工済み。

上水道の断水戸数は6戸。

被害状況は毎週火曜15時に更新されています。

この提言に基づき、国土交通省は具体的な取り組みを進めており、今後の災害対策に注目が集まっています。

いやー、大変だね。でも、こうやって情報を公開して、みんなで対策考えていくのは大事だよね。復興には時間がかかるけど、頑張ってほしいもんだ。

能登半島地震と豪雨による複合災害は、甚大な被害をもたらしましたが、復興に向けて様々な取り組みが進んでいます。

関係者の皆様には頭が下がります。

💡 能登半島地震による甚大な被害と、その後の復興の道のりについて説明しました。

💡 地震後の記録的な豪雨による複合災害の発生と、被災者の生活への影響について解説しました。

💡 復興への道のりと課題、そして複合災害への対策強化と最新の被害状況について報告しました。