能登半島地震と複合災害:被災地の現状と復興への道(?マーク)能登半島地震と豪雨による複合災害の記録

2024年、能登半島を襲った地震と豪雨。震度7を記録した地震は広範囲に被害をもたらし、復興途中に記録的な大雨が追い打ちをかけた。インフラ破壊、仮設住宅の浸水、そして14人の死者。ハザードマップの限界、複合災害への脆弱性が露呈した。復興の遅れ、用地選定の課題、そして住民への情報伝達。専門家による提言と、国交省の取り組み。被災地の現状と、今後の災害対策に迫る。

💡 2024年1月に発生した能登半島地震による甚大な被害と、その後の復興の道のりについて説明します。

💡 地震後の記録的な豪雨による複合災害の発生と、被災者の生活への影響について解説します。

💡 復興への道のりと課題、そして複合災害への対策強化と最新の被害状況について報告します。

それでは、本記事で能登半島地震と複合災害について、様々な角度から見ていきましょう。

未曾有の震災と広範囲に及ぶ被害

能登半島地震、その甚大な被害の原因は?

活断層の活動とインフラ破壊。

2024年1月に石川県能登地方を襲った大地震は、最大震度7を記録し、広範囲にわたる甚大な被害をもたらしました。

死者は55人に上り、津波も発生しました。

公開日:2024/01/03

✅ 石川県能登地方を震源とする地震により、同県で震度7の揺れを観測し、55人の死亡が確認された。

✅ 気象庁は津波警報・注意報を発令し、輪島市では1.2メートル以上の津波が到達。

✅ 気象庁は今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意を呼びかけている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240103/ddm/001/040/096000c地震の被害は非常に大きく、改めて自然災害の恐ろしさを感じます。

被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

インフラの復旧も急がれますね。

2024年1月に能登半島を襲ったM7.6の地震は、約5年半ぶりに震度7を記録し、珠洲市、輪島市、穴水町など広範囲にわたり甚大な被害をもたらしました。

地震は活断層の活動によるもので、その被害範囲は100km以上に及びました。

地震によって地盤が緩み、インフラが破壊された状況下で、更なる試練が被災地を襲います。

いやー、これは本当に酷い状況だ。人命も失われているし、経済的な損失も計り知れない。国を挙げての復興支援が必要だな。

記録的豪雨による複合災害の発生

能登半島を襲った記録的大雨、最大の教訓は?

複合災害への備えの重要性。

地震後の復旧作業が進む中、2024年9月には記録的な豪雨が能登半島を襲いました。

これにより、土砂崩れや仮設住宅の浸水といった複合的な被害が発生しました。

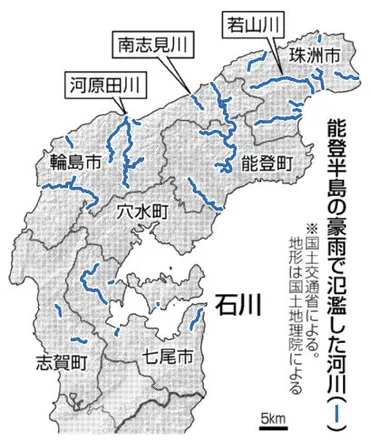

✅ 9月の豪雨で氾濫した石川県能登半島の28河川のうち、23河川で洪水ハザードマップが作成されていない。

✅ ハザードマップ未作成の理由は、地震による作業中断や地形変化などが原因。

✅ 石川県は、水害リスクを考慮し、ハザードマップの見直しを検討している。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1578982地震の傷が癒えぬ間に、記録的な豪雨に見舞われるとは、本当に気の毒です。

ハザードマップの未作成や、今回のような複合災害への備えが、改めて重要だと感じます。

地震から復旧・復興の途上にあった能登半島を、2024年9月、記録的な大雨が襲います。

豪雨は河川の氾濫、土砂崩れ、そして建設途中の仮設住宅の浸水といった複合的な被害を引き起こしました。

特に輪島市と珠洲市では被害が深刻で、従来のハザードマップの想定をはるかに超える降雨が観測されました。

ハザードマップが作成されていた河川でも、想定を超える氾濫が発生し、未作成の河川では、さらに深刻な被害がもたらされました。

この大雨は、石川県内で14人の死者を出し、復旧・復興の遅れを加速させました。

地震後の対応の遅れ、インフラ復旧の遅延、建物の公費解体の遅れなど、事前準備と対応の脆弱さが露呈し、複合災害への備えの重要性が改めて浮き彫りになりました。

ほんと、自然ってやつは容赦ないね。せっかく復旧に向かっていたのに、また振り出しに戻っちゃった感じだもんね。ハザードマップの見直しとか、もっと早くするべきだったんじゃない?

次のページを読む ⇒

能登半島地震と豪雨、複合災害の爪痕。仮設住宅の浸水、復旧の遅れ…課題と対策を徹底分析! 国や自治体の取り組み、未来への教訓とは?