定年後再雇用制度と役職定年の課題と対策?(定年、再雇用、役職定年)定年後の働き方と、企業が直面する課題

日本企業の少子高齢化対策、定年後再雇用と役職定年制度の最新情報! 70歳までの就業機会確保に向け、企業はシニア社員の活躍をどう後押しするのか? 給与、労働条件、役職継続、そしてモチベーション維持…企業と社員双方にとって最適な制度設計とは? 役職定年廃止やポストオフ制度など、多様な選択肢と課題を徹底解説。 シニア社員の意欲を引き出し、組織を活性化させるためのヒントがここに。

役職定年後のキャリアパスと呼称設定

役職定年後の社員を活かす秘訣は?

能力発揮と、組織貢献できる制度設計が重要。

役職定年後の社員が、組織内でどのように活躍できるか、その呼称設定の重要性について解説します。

シニア社員のモチベーション向上に繋がる呼称とは、どのようなものなのでしょうか。

公開日:2025/09/05

✅ 役職定年後の適切な呼称は、シニア社員のモチベーション向上、ノウハウ継承、企業イメージ向上に貢献するため重要である。

✅ 役職定年制度では、顧問、相談役、シニアアドバイザーなど様々な呼称があり、それぞれの役割や企業文化によって使い分けられる。

✅ 企業は、法律的制約や社内外へのコミュニケーションを考慮し、目的を明確にした上で、適切な呼称を選定し、継続的な改善を行う必要がある。

さらに読む ⇒中小企業向け人事評価制度・賃金制度の設計、導入コンサル|ヒューマンリソースコンサルタント出典/画像元: https://www.hrc-j.com/column/20122/役職定年後の呼称設定は、シニア社員のモチベーションに大きく影響しますね。

顧問やアドバイザーなど、様々な呼称がある中で、企業の目的に合ったものを選ぶことが重要だとわかりました。

役職定年後の社員の活用方法として、技能伝承や後進育成の役割、マネジメントの補佐的役割、ベテランプレイヤーとしての役割などが考えられます。

これらの役割は、一貫して同じ役割を担う場合と、数年おきに役割を変える場合があります。

いずれにせよ、役職定年後の社員が自身の能力を最大限に発揮し、組織に貢献できるような制度設計が重要です。

人事担当者は、役職定年後の呼称設定を行い、退職後も活躍する社員のモチベーションを高め、経験と知識を活かし続けることが重要です。

呼称設定は、ノウハウの継承、モチベーションと満足度の向上、社外イメージの向上に繋がります。

呼称設定のステップは、目的の明確化、適切な呼称選定、実装、フォローアップです。

ふむふむ、呼称一つでずいぶんと変わるもんね。経験と知識を活かして、みんなが気持ちよく働けるような、そんな制度になるといいね。

役職定年制度の現状と課題

役職定年制度廃止の理由は?企業のどんな変化?

モチベーション低下、成果主義、多様な働き方。

役職定年制度の現状と課題について解説します。

人件費抑制と組織の新陳代謝を目的とする一方で、モチベーション低下という課題も存在します。

FPへの相談も重要ですね。

公開日:2024/04/05

✅ 役職定年制度は、定年年齢の引き上げに伴い、大手企業を中心に導入が進んでおり、人件費抑制や組織の新陳代謝を目的としています。

✅ 役職定年制度は、役職から降りた後の社員のモチベーション低下が課題であり、キャリア自立に向けた教育などの対策が重要です。

✅ FP(ファイナンシャルプランナー)への相談は、老後資金の不安を解消し、最適な資金計画を立てる上で役立ちます。

さらに読む ⇒株式会社エイジレス出典/画像元: https://ageless.co.jp/media/5282役職定年制度の現状と課題、とてもよくわかりました。

廃止する企業が増えているというのも、驚きでした。

ポストオフ制度など、新しい動きにも注目していきたいですね。

役職定年制度は、一定年齢に達した社員が役職から退く制度であり、人件費抑制と組織の新陳代謝を促す一方、役職定年者のモチベーション低下を招く可能性があります。

役職定年後の社員の多くは、所属部署での主要な業務に従事するか、社員の補助・応援、後輩社員の教育といったサポート業務を担う傾向があります。

異動の有無については、約7割が同じ部署に留まります。

近年、役職定年制度を廃止する企業が増加しています。

その主な理由は、優秀な人材のモチベーション低下、成果主義への移行、多様な働き方の推進に伴う多様なキャリアパスの必要性です。

役職定年制度に代わるものとして、ポストオフ制度も注目されています。

これは、個人の能力や成果、後継者の状況などを総合的に判断して役職を決定するものです。

役職定年制度の課題は、組織の活性化と人材のモチベーション維持という、相反する目標を両立させることにあると言えるでしょう。企業は、制度設計にあたって、社員のキャリアパスや働きがいを考慮する必要があります。

シニア社員のモチベーション維持と組織への貢献

シニア社員の意欲低下を防ぐには?管理職の具体的な施策は?

キャリアシフト支援、活躍の場の提供が重要です。

シニア社員のモチベーション維持と、組織への貢献について解説します。

70歳までの雇用確保に向けて、企業がどのようなサポートを提供できるのか、具体的な事例を交えて解説します。

✅ 役職定年制度は、組織の活性化と人件費抑制を目的として導入され、管理職の年齢到達を機に役職を退任させる制度である。

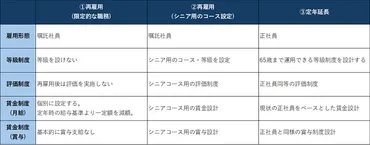

✅ 役職定年後のキャリアパスには、限定的な職務での再雇用、シニア向けコースでの再雇用、定年延長といった選択肢があり、企業は社員の意欲や能力に応じたサポートを提供する必要がある。

✅ 役職定年後のキャリア開発として、社員は技術伝承を通じて後輩育成に貢献し、企業はそれに対するサポートや、個々の社員に合わせたキャリアプランの提供を検討する。

さらに読む ⇒タナベコンサルティング出典/画像元: https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail132.htmlシニア社員のモチベーション維持は、組織全体のパフォーマンス向上に不可欠ですね。

役職定年後のキャリアプランや、企業によるサポート体制の重要性がよくわかりました。

シニア社員の意欲低下は、役職定年による目標意識の喪失や、スキルの陳腐化による自己有用感の低下などが原因として挙げられます。

管理職は、シニア社員の意欲向上に向けて積極的にキャリアシフト支援や活躍の場の提供といった対策を講じる必要があります。

70歳までの雇用確保に対応するため、シニア社員の存在が重要性を増しており、意欲低下に対する対策は組織のパフォーマンス向上に不可欠です。

再雇用で役職を継続するかは慎重に検討し、組織と本人が納得できる決定が重要です。

早期かつ具体的なコミュニケーションと雇用契約書での明示が必要であり、制度は定期的に見直すことが求められます。

シニア社員のモチベーションを維持するためには、本人の意欲を引き出し、能力を活かせるような環境づくりが大切だね。企業は、個々の事情に合わせた柔軟性も必要だべさ。

本日の記事では、定年後の働き方、役職定年制度、そしてシニア社員のモチベーションについて、多岐にわたる情報を分かりやすく解説しました。

今後の企業運営の参考になれば幸いです。

💡 定年後再雇用制度は、法改正により変化しており、企業は適切な対応が求められる。

💡 役職定年制度は、組織活性化と社員のモチベーション維持の両立が課題。

💡 シニア社員の活躍には、個々に応じたキャリア支援と、組織側のサポートが不可欠。