定年後再雇用制度と役職定年の課題と対策?(定年、再雇用、役職定年)定年後の働き方と、企業が直面する課題

日本企業の少子高齢化対策、定年後再雇用と役職定年制度の最新情報! 70歳までの就業機会確保に向け、企業はシニア社員の活躍をどう後押しするのか? 給与、労働条件、役職継続、そしてモチベーション維持…企業と社員双方にとって最適な制度設計とは? 役職定年廃止やポストオフ制度など、多様な選択肢と課題を徹底解説。 シニア社員の意欲を引き出し、組織を活性化させるためのヒントがここに。

💡 定年後再雇用制度の法的背景や、同一労働同一賃金への対応を解説します。

💡 役職定年制度における、役職継続の注意点、呼称設定の重要性について解説します。

💡 シニア社員のモチベーション維持策や、組織への貢献について解説します。

本日は定年後の再雇用制度から、役職定年制度、そしてシニア社員のモチベーション維持について、それぞれのポイントを解説し、企業が抱える課題と対策について掘り下げていきます。

再雇用制度とその法的背景

日本企業の定年後再雇用、その仕組みと課題は?

継続雇用、給与減、非正規雇用が一般的。

少子高齢化が進む日本社会において、定年後の働き方は重要なテーマです。

法改正による70歳までの雇用確保の動きと、企業がどのように対応していくべきか解説します。

公開日:2025/06/20

✅ 2021年の高年齢者雇用安定法改正により、70歳までの雇用機会確保が努力義務化され、定年後再雇用時の同一労働同一賃金への対応や無期転換ルールへの注意が必要。

✅ 定年後再雇用では、労働条件の見直しは可能だが、不当に低い給与水準や大幅な労働条件の変更は違法となる可能性があり、同一労働同一賃金制度との関係で、不合理な待遇差がないか確認が必要。

✅ 70歳までの雇用継続方法として、定年廃止、延長、再雇用制度など7つの方法が検討されており、パートやアルバイトで雇用継続する場合は、無期転換にも注意が必要。

さらに読む ⇒総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!出典/画像元: https://www.soumunomori.com/keiei-izumi/archives/3138再雇用制度は法改正により大きく変化していますね。

特に同一労働同一賃金への対応や、70歳までの就業機会確保が企業にとって大きな課題となっていることがよくわかりました。

日本は少子高齢化による労働力不足に対応するため、多くの企業が定年後再雇用制度を導入しています。

高年齢者雇用安定法により65歳までの定年年齢引き上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、または定年制の廃止といった措置が義務化されています。

2021年の法改正では、70歳までの就業機会を提供する努力義務も課されました。

定年後再雇用は、同じ企業で働き続けられる点で、再就職とは異なり、雇用延長は給与水準を維持したまま同じ業務を継続します。

再雇用の給与は、定年退職時よりも低く設定されることが多いですが、同一労働同一賃金の原則は適用されます。

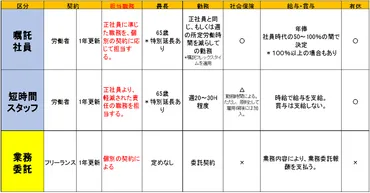

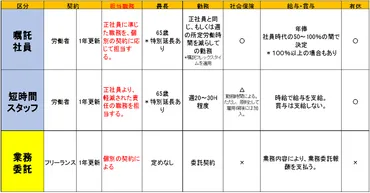

再雇用後の労働条件は、非正規雇用となるケースが多く、嘱託社員や契約社員となるのが一般的です。

企業は、労働者の納得感を得られるような給与体系や労働条件を整備し、公正な評価制度を構築することが重要です。

なるほど。再雇用制度をきちんと理解し、制度設計することは、企業にとっても、そこで働く人にとっても、非常に重要ですね。特に給与体系や評価制度は、しっかり構築すべきですな!

再雇用と役職継続に関する注意点

再雇用時の役職継続、企業は何を考慮すべき?

組織、若手、健康、実績、体制との整合性。

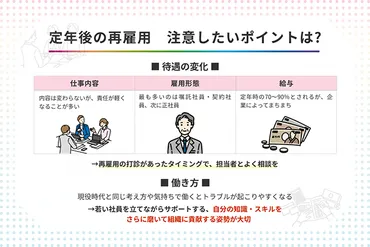

定年後の再雇用における、仕事内容、給与、雇用形態、役職継続など、具体的な働き方について解説します。

企業と労働者の双方にとって、納得感のある条件設定が大切です。

✅ 定年後の再雇用制度について、仕事内容や給与、雇用形態、働ける年齢など、再雇用後の働き方に関する具体的な情報をまとめた記事です。

✅ 再雇用後の仕事内容は、定年前と「同じ」または「責任が軽くなる」傾向にあり、雇用形態は嘱託社員・契約社員が多い。給与は定年時より減額されることが一般的で、賞与が出ないケースも多い。

✅ 高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用は義務、70歳までの雇用確保は努力義務となっているが、企業の判断次第。ただし、給与の減額幅や時期は企業によって異なるため注意が必要。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/relife/article/14752615再雇用後の働き方の具体的な情報、大変参考になります!役職の継続については、慎重な検討が必要ですね。

組織と個人の両方の観点から、最適な形を探る必要があると感じました。

再雇用時の役職継続は法的には可能ですが、多くの企業では見直しが行われます。

検討の際には、組織全体の役割、若手登用とのバランス、健康状態、評価と実績、組織体制との整合性を考慮する必要があるからです。

給与は業務内容と責任に応じて設定し、不合理な減額は避けるべきです。

業務内容、責任範囲を明確にし、柔軟な勤務条件を検討することも重要です。

企業は、シニア社員の活躍促進と同時に、ポスト不足や組織の新陳代謝の遅れといった課題にも直面しており、役職定年制度が有効な手段として注目されています。

制度の運用には、役職定年後の期待役割を明確にし、能力・経験を活かせる配置を行うべきです。

再雇用後の役職継続、難しい問題だべさ。組織の活性化と個人のモチベーション、両立させるためには、丁寧なコミュニケーションと、柔軟な対応が求められるね。

次のページを読む ⇒

役職定年後の社員活用術! 経験豊富な人材のモチベーション維持と組織貢献を両立させる制度設計のポイントを解説。呼称設定、キャリア支援、ポストオフ制度など、具体的な対策を紹介。