ノルウェー産サバ vs 国産サバ その人気の秘密と未来への課題とは?日本の食卓を席巻するノルウェー産サバとその背景にある国産サバの現状

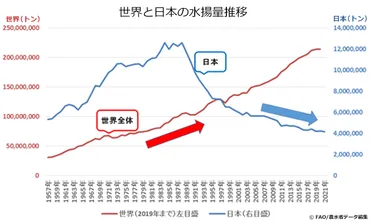

日本の食卓を席巻するノルウェー産サバ。国産サバの不漁と品質低下が背景に。資源減少と漁獲枠削減で、国産サバは苦境に。一方、ノルウェー産は安定供給と鮮度管理で人気を確立。味付けや加工で国産サバも巻き返しを図るが、課題は山積み。食卓から魚離れが進む中、国産サバの未来を左右する一手とは?

国産サバの品質と流通の問題点

国産サバ不振の理由は? ノルウェー産との差は?

小型・脂の少なさ、鮮度管理の差が原因。

国産サバの品質と流通の問題点について解説します。

ノルウェー産サバとの比較を通して、その違いを浮き彫りにしていきます。

公開日:2023/07/10

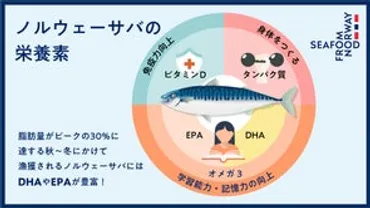

✅ 日本で人気のサーモンを上回る輸入量を持つノルウェー産のサバは、当初は品質が評価されなかったものの、鮮度管理の向上により、現在では国産を凌駕する勢いで、日本人の食生活に欠かせない存在となっている。

✅ 1990年代に輸入が始まったノルウェー産サバは、国産のサバと見た目や脂の乗りが異なり、市場での評価は低かった。しかし、国産サバの水揚げ量の減少と、ノルウェー側の鮮度管理技術の向上により、その状況は変化した。

✅ ノルウェー産サバは、厳しい資源管理のもとで大型のものが安定的に供給され、日本の水産関係者からのアドバイスを受けて品質を向上させた。これにより、回転ずしなどの普及も後押しとなり、日本での需要を拡大した。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900234/国産サバは、小型が多く、鮮度管理にも課題があるため、流通が限られているんですね。

一方、ノルウェー産は、徹底した品質管理で、需要を拡大していますね。

国産サバの不振には、品質の問題も深く関わっています。

国産サバは小型が多く、脂の乗りもノルウェー産に劣るため、生鮮食用として流通する割合は少ないのが現状です。

多くは養殖魚の餌や、魚油、飼肥料として利用され、一部は海外へ輸出されています。

豊洲市場などでは、サイズが仕入れの基準に満たないと、買い手がつかないこともあります。

一方、ノルウェー産サバは、厳しい資源管理の下、大型で脂の乗ったものが安定的に供給されています。

鮮度管理の技術向上も、その人気を支える要因の一つです。

やっぱり、鮮度が大事よね。あと、調理法とかも関係あるんじゃない?ノルウェー産って、どんな料理に使われてるのかしら。

ノルウェー産サバの成功と品質改善

ノルウェー産サバ、なぜ日本で大人気? 変化の秘密とは?

鮮度と品質向上、そして日本向けアレンジです!

ノルウェー産サバの成功について見ていきます。

輸出額が過去最高を記録するなど、その勢いは止まりません。

✅ ノルウェーは2024年に過去最高の1754億NOK(約2兆469億円)の水産物輸出を達成し、日本への輸出額も過去最高の52.5億NOK(739億円)となった。

✅ サーモン、サーモントラウト、サバ、ニシンなど、主要魚種別の輸出状況が報告され、サーモンとサバは輸出額を更新。日本はサバの主要輸出国であり、アジア圏での高品質なノルウェーサバの需要も高まっている。

✅ 日本へのサーモン輸出開始40周年を記念し、今後も安全で高品質なノルウェーシーフードを提供するため、二国間関係を強化していく方針を示した。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000068035.htmlノルウェー産サバは、品質改善と日本のニーズに合わせた努力が実を結び、輸出額を伸ばしていますね。

素晴らしいです。

ノルウェー産サバは、当初は脂の強さなどから市場で厳しい評価を受けていましたが、鮮度保持技術の向上と、日本のニーズに合わせた品質改善により評価が変わりました。

加工会社も、日本の水産関係者からのアドバイスを活かし、品質向上に努めました。

現在では、多くの日本人に受け入れられるようになり、スーパーや飲食店で広く利用されています。

2024年の日本への輸出量は約13万トンに達する見込みです。

素晴らしい!まさにWin-Winの関係ですね。日本側のニーズを的確に捉え、それに応える形でビジネスを拡大。見習うべき点が多い。

国産サバの未来への課題と希望

国産サバ、不漁で消滅危機?どうすれば生き残れる?

供給体制と品質改善が鍵!

国産サバの未来への課題と希望についてです。

資源回復に向けた取り組みと、今後の展望を考察します。

公開日:2023/08/16

✅ SDGs14「海の豊かさを守ろう」において、日本の達成状況は3年連続で「赤」評価であり、漁獲量の減少にも関わらず課題が残っています。

✅ マサバ太平洋系群に注目し、若いうちに漁獲される「成長乱獲」が課題であり、東日本大震災後の産卵期の漁獲自粛による資源回復の事例も示されています。

✅ 水産資源管理はTAC(漁獲可能量)を基に行われ、新漁業法ではMSY(最大持続可能漁獲量)の達成を目標としていますが、その達成にはMSYの適切な運用が重要となります。

さらに読む ⇒umito. 海と魚がもっと好きになる ウェブマガジン出典/画像元: https://umito.maruha-nichiro.co.jp/article148/国産サバは、資源回復と自給率向上が課題です。

供給体制と品質改善が、今後の国産サバの鍵となりそうですね。

国産サバは、漁獲量の減少に加え、資源回復のためには漁獲枠を実際の漁獲量よりもさらに減らすべきとの意見も出ています。

水産関係者は、国産魚を国内で消費し、自給率を向上させる必要性を訴えています。

国産サバへのシフトも進んでおり、日本海産のサバを使用した塩サバなどの商品開発も行われています。

国産サバは、脂の乗りがノルウェー産に劣るため、味付けや加工に工夫を凝らしている。

しかし、不漁が続けば、国産サバの存在感は薄れることが予想されます。

今後の国産サバの供給体制や品質改善が、重要な課題となっています。

国産サバも頑張ってほしいもんだね。でも、資源管理はちゃんとやってほしい。あと、新しい食べ方とか開発して、消費者の心をつかめば、きっと道は開けるよ。

本日は、ノルウェー産サバと国産サバについてご紹介しました。

それぞれの現状と課題、そして未来への展望についてお伝えしました。

💡 ノルウェー産サバは、品質管理とマーケティング戦略で成功し、日本市場での地位を確立しました。

💡 国産サバは、資源の減少と品質の課題を抱えながらも、持続可能な漁業と品質改善を目指しています。

💡 国産サバの未来は、資源管理、品質向上、そして消費者のニーズに応える努力にかかっています。