実質賃金はなぜ下がり続けている? 企業、政府、個人でできる対策とは?(実質賃金、物価上昇、賃上げ?)実質賃金低下の現状と対策

あなたの真の購買力、知っていますか? 実質賃金とは、物価変動を考慮したあなたの本当の給料のこと。日本経済の現状を読み解く鍵であり、生活水準を左右する重要な指標です。実質賃金低迷の背景、原因、そして脱却への道筋を徹底解説! 企業、政府、個人が取り組むべき課題とは? あなたの生活を守るために、今すぐ知っておくべき情報が満載です!

実質賃金低下の要因と影響

なぜ実質賃金は下がる?原因を簡潔に教えて!

インフレ、生産性停滞、非正規増、賃上げ抑制が原因。

実質賃金低下の要因と影響について見ていきましょう。

インフレ圧力、労働生産性の停滞、非正規雇用の増加、そして企業の賃上げ抑制などが主な要因です。

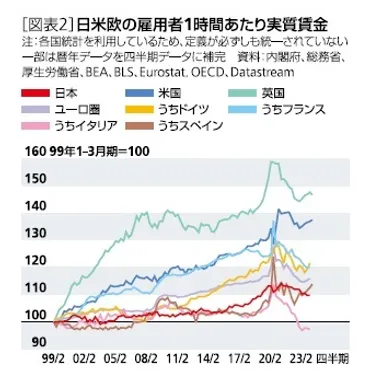

✅ コロナ禍以降のインフレ圧力を背景に、日本の実質賃金の推移を米国や欧州主要国と比較。日本は1人あたり実質賃金の上昇が低迷しており、イタリアやスペインも同様の傾向が見られる。

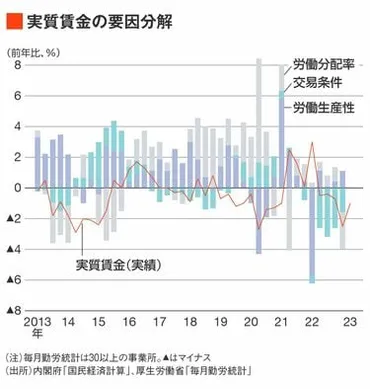

✅ 実質賃金は労働生産性、交易条件、労働分配率等に分解され分析。日本の実質賃金低迷の要因として、交易条件の悪化や労働分配率の低下が長期的に影響していることが示唆されている。

✅ 労働時間を加味した時間あたり実質賃金では、1人あたり実質賃金と比較して全体的に上昇傾向が見られる。日本の状況は、雇用者数の維持と賃金抑制が組み合わさった結果であると推察される。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=79294?site=nli実質賃金が低下する要因は多岐にわたるんですね。

インフレと賃上げ抑制が大きな要因となっているようです。

可処分所得が圧迫されると、消費意欲も落ちてしまいますよね。

実質賃金が低下する主な要因として、インフレ圧力、労働生産性の停滞、非正規雇用の増加、そして企業の賃上げ抑制が挙げられます。

インフレ圧力は、輸入コスト増と円安が主な原因で、企業は価格転嫁せざるを得なくなり、その結果、消費者の負担が増加します。

さらに、税金と社会保険料の増加も可処分所得を圧迫しています。

実質賃金低下は、家計に直接的なマイナス影響を与え、生活水準の低下、貯蓄の減少、将来への投資の困難化につながります。

経済全体では、購買力の低下を招き、景気後退を加速させる可能性もあります。

賃上げが行われていても、物価上昇によって生活費が増加し、結果的に生活は厳しくなるという状況です。

あー、もうホント、イヤになるわね。物価は上がるし、給料は上がらないし。税金も高いし、社会保険料も上がるし。いったい、私たち、いつになったら楽になるの?

企業、政府、そして個人でできる対策

実質賃上げ、企業・政府・個人は何をすべき?

生産性向上、リスキリング、家計管理で対策!

企業、政府、そして個人でできる対策について解説します。

企業は、生産性向上への投資、人材育成と能力開発、柔軟な働き方の導入、そして適切な賃金体系の構築が求められます。

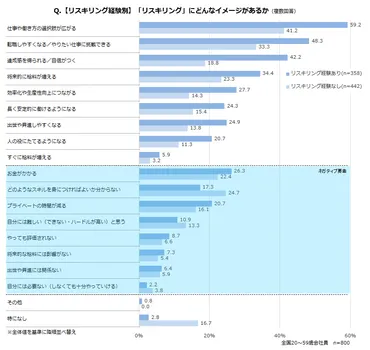

✅ リスキリングの経験率は44.8%で、多くの人がプライベートの時間を使って学習しています。主なイメージは「仕事や働き方の選択肢が広がる」など、経験者はポジティブなイメージを持っています。

✅ 約8割がリスキリングの必要性を感じており、75.8%が実践意向を示しています。しかし、プライベートの時間や費用負担が伴うと実践意向は低下し、未経験者ほどその影響が大きいです。

✅ リスキリングに興味を持ったきっかけは「自分のためになると思ったから」が最も多く、身につけたいスキルは「資格系」が上位です。学習方法としては、20代は動画、40代はWebセミナーを好む傾向があります。

さらに読む ⇒転職はマイナビ転職-豊富な転職情報で支援する転職サイト出典/画像元: https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/13/リスキリングの必要性を感じている人は多いようですね。

企業も個人も、これからの時代に対応できるよう、積極的に学んでいく姿勢が大切ですね。

実質賃金上昇のためには、企業、政府、そして個人がそれぞれの立場で対策を講じる必要があります。

企業は、生産性向上への投資、人材育成と能力開発、柔軟な働き方の導入、そして適切な賃金体系の構築が求められます。

政府は、より効果的な予算配分を行い、若年層や低所得層へのリスキリング投資を優先すべきです。

個人レベルでは、無駄な支出の見直し、収入の増加、資産運用の活用といった家計管理術が重要です。

税理士の視点からは、これらの対策を踏まえた家計の見直しが推奨されています。

リスキリングか。ま、確かに、時代に取り残されないためには、常に新しい知識を吸収し、スキルを磨くことが重要だ。でも、企業は社員に投資するだけじゃなく、社員も自分のスキルアップに自己投資しないとな。企業と社員がWin-Winの関係を築かないと、未来はないぞ!

今後の展望と課題

実質賃金減少の日本、どう立て直す?

労働生産性向上と円安是正が不可欠。

今後の展望と課題についてお話しします。

GDPが成長しても実質賃金が減少する日本の現状を打破するためには、円安による交易条件の悪化を改善し、労働生産性の向上が不可欠です。

公開日:2023/08/10

✅ 6月の実質賃金は15ヶ月連続で下落し、円売り材料として為替市場で受け止められた。

✅ 日銀は名目賃金3%上昇、実質賃金1%上昇を理想としており、実質賃金が下落すると金融引き締め期待がしぼみ、円売り安心感につながる。

✅ 春闘での賃上げがあっても、実質賃金の改善がなければ意味がなく、今後の毎月勤労統計が円相場の取引材料となる可能性がある。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/693542?display=b実質賃金が改善するためには、様々な課題を解決していく必要があるんですね。

政府、企業、労働者が協力し、中長期的な視点で取り組んでいくことが重要ですね。

GDPが成長しても実質賃金が減少する日本の現状を打破するためには、円安による交易条件の悪化を改善し、労働生産性の向上が不可欠です。

日銀の大規模緩和による円安トレンドの長期化も、実質賃金に負の影響を与えているため、金融政策の見直しも検討する必要があります。

今後の賃金動向を占う上で、日銀の解釈が注目されます。

景気後退下での外部要因による物価上昇への対応も急務です。

企業は、外部要因による物価上昇への一種の対抗策として賃上げを行うだけでなく、中長期的な視点での経営戦略を描く必要があります。

政府、企業、労働者が協力し、これらの課題に取り組むことで、実質賃金の改善を目指す必要があります。

うーん、円安も影響してるのか。やっぱ、色んな要因が絡み合って、ややこしい話になってるんだね。でも、政府も企業も、もっと本気で対策しなきゃ、日本は沈没しちゃうよ!

本日の記事では、実質賃金の現状、要因、対策、今後の展望について解説しました。

皆様の今後の生活に役立つ情報があれば幸いです。

💡 実質賃金は、労働者の購買力を示す重要な指標であり、経済全体に影響を与えます。

💡 実質賃金低下の要因は多岐にわたり、企業、政府、個人のそれぞれが対策を講じる必要があります。

💡 今後の展望として、円安の改善、労働生産性の向上が不可欠であり、持続的な賃金上昇を目指すことが重要です。