中小企業の賃上げ、価格転嫁、そして未来への対応とは?2024年、中小企業が直面する賃上げと価格転嫁の課題。

2024年、日本経済は賃上げラッシュ!過去最高の最低賃金、30年ぶりの高水準賃上げも、中小企業は価格転嫁、生産性向上、政府支援を味方に、どう乗り切る?賃上げ促進税制拡充、下請法の改正など、企業を後押しする施策も。人材確保、企業価値向上のための戦略とは?未来を切り開くヒント満載。

価格転嫁の現状と課題、そして下請代金法の改正

中小企業の価格転嫁、改善には何が重要?

法改正周知と社会的な機運醸成!

価格転嫁は、中小企業の持続可能性を左右する重要な要素です。

政府も価格転嫁を促進するための対策を講じています。

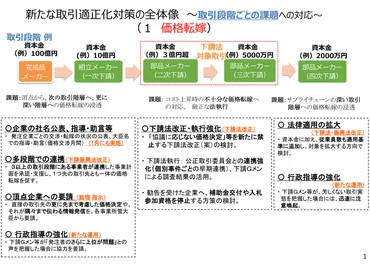

✅ 中小企業庁は、下請法改正を含めた新たな取引適正化対策の全体像を公表し、価格転嫁、代金支払、型取引、知的財産保護、不当な費用負担の禁止など、包括的な対策を検討しています。

✅ 下請法改正では、資本金基準に加え従業員数も適用基準に追加し対象を拡大、価格決定に関する協議拒否の禁止や、勧告を受けた企業への補助金停止などの措置を検討しています。更に、手形利用の禁止、電子記録債権の制限も進め、2026年の約束手形廃止を目指しています。

✅ 型取引の適正化として、金型などの無償保管を禁止する検討が進められ、知的財産取引の実態調査やガイドライン策定・知財Gメンによる調査を通して保護を強化する予定です。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15595439下請法改正で価格転嫁を促す動きは評価できますね。

ただ、どこまで実効性があるか、今後の動向を注視する必要があります。

現状では、中小企業の価格転嫁率は52.4%と十分ではありません。

政府は価格転嫁対策を進めており、価格交渉の機会は増加しているものの、更なる改善が求められています。

このような状況を踏まえ、下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)が改正され、中小企業の価格転嫁を促進するための措置が講じられました。

主な改正点として、受注者からの価格協議に応じない一方的な価格決定の禁止や、企業の規模を判断する基準に従業員数が追加されたことが挙げられます。

改正法の施行に向けて、発注側・受注側企業への周知徹底と、価格転嫁を促進する社会的な機運醸成が重要です。

トランプ関税などによる不透明感が増す中で、中小企業の賃上げが滞るとデフレに逆戻りする恐れがあるため、関係者全体での意識改革が必要とされています。

価格転嫁って、なんか難しい言葉だけど、結局は適正な価格で取引するってことだよね?それがなかなかできないってのが問題よねぇ。

最低賃金上昇と企業への影響、そして取るべき対策

2025年の最低賃金UP!企業が生き残る秘策は?

賃金制度見直し、生産性向上、経営資源最適化!

2024年度の最低賃金の大幅な引き上げは、中小企業の人件費を圧迫します。

企業は、この影響を最小限に抑えるための対策を講じる必要があります。

公開日:2024/09/19

✅ 2024年度の最低賃金が、前年度比51円増の全国平均時給1051円となり、過去最大の引き上げ幅となりました。

✅ この引き上げにより、中小企業は人件費増加の影響を受け、特に地方では賃金上昇率が大きくなるため負担が増大します。

✅ 記事は、最低賃金引き上げの影響と、自社の賃金確認、方針決定、賃金変更、助成金活用などの対策を提案しています。

さらに読む ⇒トップページ出典/画像元: https://www.roudoumondai.com/qa/wages/minimum-wage-2022.html最低賃金の上昇は、企業経営に大きな影響を与えますね。

賃金制度の見直しや生産性向上など、多角的な対策が必要ですね。

2025年の最低賃金引き上げは、中小企業を中心に人件費増という大きな課題をもたらします。

これは、採算悪化や人材流出のリスクにつながる可能性があります。

最低賃金引き上げは、非正規従業員だけでなく正社員の給与体系全体に影響し、社会保険料や賞与算定にも波及します。

企業が取るべき対策として、賃金制度の見直し、生産性向上、経営資源の最適化が挙げられます。

賃金制度の見直しでは、成果・スキル連動型の昇給制度の導入や昇給・賞与原資の可視化が有効であり、公平性とモチベーション向上を両立させる必要があります。

生産性向上では、業務効率化、IT投資、人材育成などが重要です。

経営資源の最適化では、価格転嫁や事業ポートフォリオの見直しにより、利益率改善や新たな収益源の確保を図ります。

人件費が増えるのは痛いけど、それ以上に優秀な人材を確保できれば、企業はもっと成長できる!攻めの姿勢が大事だ!

持続的な企業成長のための賃上げ対応ロードマップ

賃上げで企業価値UP!経営者が取るべきステップは?

現状把握、原資確保、DX推進、制度見直し、効果測定。

賃上げは、単なるコスト増ではなく、企業成長の機会です。

持続的な成長を実現するために、戦略的な対応が求められます。

公開日:2025/06/30

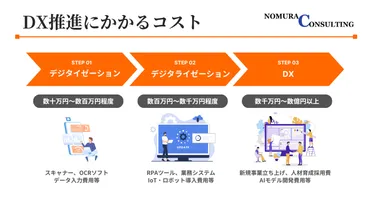

✅ DX推進にかかるコストは、デジタイゼーション(数十万円~数百万円)、デジタライゼーション(数百万円~数千万円)、デジタルトランスフォーメーション(数千万円~数億円以上)の段階別に異なり、それぞれデジタルデータの変換、業務プロセスの効率化・自動化、ビジネスモデルや組織文化の変革にかかる費用が必要。

✅ DX推進のコスト内訳は、システム導入費、システム運用費、人件費の3つ。システム導入費は、スクラッチ開発、パッケージ導入など、導入方法によって大きく異なり、自社の目的を明確にし、費用対効果を考慮して慎重に検討する必要がある。

✅ DX導入には費用対効果が見えにくいという課題があるものの、DXは企業の競争力向上に有効。日本でのDX推進企業割合が低い現状を踏まえ、本記事ではコストの内訳を段階別に整理し、低コストでの導入方法や費用対効果の算出方法について検討する必要性を説いている。

さらに読む ⇒ノムラシステムコーポレーション出典/画像元: https://www.nomura-system.co.jp/contents/dx-cost/賃上げは、人材への投資であり、企業価値を高める機会という考え方は重要ですね。

段階的なステップを踏むことで、より戦略的な対応が可能になります。

賃上げは単なるコスト増ではなく、人材への投資と捉え、企業価値を向上させる機会と捉えることが重要です。

企業は、少子高齢化、物価上昇、政府の賃上げ要請といった要因による人件費高騰という課題に対し、以下のステップで対応する必要があります。

1. 自社の現状把握と賃上げ余力の見極め、2. 賃上げ原資の確保と収益力強化の戦略、3. 生産性向上とDX推進による賃上げ効果の最大化、4. 公平で納得感のある賃金・評価制度の見直し、5. 賃上げ後の効果測定と継続的な改善。

これらのステップを通じて、経営者は賃上げへの不安を解消し、持続的な企業成長を実現するための戦略を構築できます。

賃上げは、従業員のモチベーション向上、優秀な人材の確保、生産性向上、そして企業全体の競争力強化につながり、結果として企業価値の向上に貢献します。

賃上げって、結局は未来への投資だってことだね。社員のモチベーション上げて、もっともっと稼げるようにしなきゃな!

中小企業の賃上げは喫緊の課題ですが、政府の支援や企業の戦略的対応によって、乗り越えられるはずです。

未来に向けて、共に頑張りましょう。

💡 最低賃金の上昇と、中小企業への影響、そして取るべき対策を解説。

💡 賃上げを支える政府の支援策と、価格転嫁の重要性について言及。

💡 持続的な企業成長のための賃上げ対応ロードマップを提示。