静岡県の地価はどうなる?:2023-2025年、変動の要因と今後の見通しは?静岡県 地価 2024年 最新情報

静岡県の地価は17年ぶりに上昇!観光需要回復、再開発、新幹線通勤圏への移住などが後押し。2025年も商業地・工業地は上昇を継続。しかし、都市部と過疎地で二極化が進み、災害リスクも課題。静岡市葵区や熱海市は活況、一方、沿岸部では下落も。今後の地価変動は?詳細をチェック!

用途別の動向:住宅地、商業地、工業地の変化

静岡県の地価、上昇傾向にあるのは?

商業地と工業地、特に熱海市。

ここでは、住宅地、商業地、工業地といった用途別の地価変動について詳しく見ていきます。

それぞれの用途でどのような変化が見られるのでしょうか。

✅ 静岡県が公表した地価調査の結果、県内全用途の基準地価平均が17年ぶりに上昇に転じた。

✅ 用途別では、商業地が2年連続、工業地が4年連続で上昇し、住宅地は17年連続の下落。

✅ 上昇率トップは熱海市、2位は三島市。住宅地の最高価格は静岡市葵区西草深町、商業地は葵区呉服町2丁目がそれぞれ1位を維持した。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/53cf81efa39951885274b07a1ee13d9877320c8e熱海市の上昇が目立ちますね。

一方で、住宅地の下落が続いている地域もあるようです。

用途によって差が出ているのが興味深いですね。

住宅地は、県央部や東部の都市部で回復が見られる一方、過疎地域では下落が続いています。

静岡市葵区西草深町が住宅地の市町別最高価格を記録し、上昇率も上位にランクインしました。

商業地は、静岡市や浜松市の中心部、熱海のリゾート需要が牽引しています。

2023年の基準地価では、熱海市での上昇が顕著でした。

工業地は、物流施設や自動車関連産業の投資が活発化し、全地点で上昇または横ばいとなっています。

2025年7月1日時点の県内610地点の基準地価調査結果でも、商業地は2年連続、工業地は4年連続で地価が上昇しました。

うちは持ち家だから、住宅地の地価がどうなるかって、結構気になるのよね。でも、よく分からんわね。

地価上昇と下落の要因:金利上昇、災害リスク、そして需要の変化

地価上昇と下落、静岡県はどうなってる?二極化の現状とは?

住宅地は下落、商業地は上昇。二極化が進行中。

最後に、地価上昇と下落の要因について詳しく見ていきましょう。

金利上昇、災害リスク、そして需要の変化など、様々な要因が影響しています。

公開日:2018/12/21

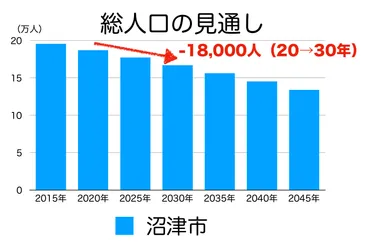

✅ 沼津市の公示地価と基準地価について、最新のデータ(2024年)を基に、地価の変動率や坪単価を詳細に表で解説しています。

✅ 地価の上昇・下落の要因については、詳細な言及はありませんが、公示地価の変動率と5年前との比較から、地域差や個別要因による影響が見て取れます。

✅ 今後の地価の見通しに関する記述はなく、現状の地価データのみが提供されています。

さらに読む ⇒イエ&ライフ出典/画像元: https://ie-and-life.com/chika-numazu/地価上昇の要因は、都市部への需要増加やリゾート需要の回復など、多様ですね。

金利上昇による影響も無視できません。

地価上昇の要因としては、都市部での需要増加、リゾート需要の回復、物流施設の需要増加、新幹線通勤可能な地域への移住などが挙げられます。

しかし、日銀の金利上昇により住宅ローンも上昇し、家計への負担増も懸念されています。

地価下落のリスク要因としては、過疎化、高齢化、災害リスク、浸水被害などが挙げられます。

特に、沼津市、焼津市、吉田町の沿岸部など、地震や津波のリスクが懸念される地域では、地価が下落傾向にあります。

2024年時点では、静岡県全体の住宅地は下落、商業地は上昇となっていますが、二極化が進んでおり、地域ごとの対応が求められます。

地価の上昇は、不動産投資家にとっては嬉しいことだが、一般の人々にとっては住宅ローンの負担増につながる可能性がある。バランスが重要だ。

本日は静岡県の地価について、最新情報をお届けしました。

地域ごとの動きや、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かりましたね。

💡 2024年の静岡県地価は二極化。商業地、工業地は上昇。住宅地は横ばい。

💡 熱海市は、観光需要回復で地価上昇率トップ。首都圏からのアクセスも良好。

💡 地価上昇の要因は需要増加、金利上昇、災害リスクなど。今後の動向に注目。