『終身雇用 崩壊?』トヨタ会長の発言から読み解く、日本の雇用制度の歴史と未来とは?トヨタ会長の発言が投げかける日本の雇用制度の未来

長きにわたり日本の企業を支えてきた終身雇用制度。高度経済成長を支えた一方、現代ではグローバル化や経済環境の変化により、その限界が露呈しています。安定した雇用と引き換えに、キャリア選択の制限や企業側の負担増といった課題も。本記事では、終身雇用の歴史的背景から、メリット・デメリット、そして脱却に向けた議論までを詳細に解説。個人と企業が共に変化に対応し、自律的なキャリア形成を築くためのヒントがここに。

終身雇用の課題と崩壊の兆し

終身雇用はなぜ見直しの議論?何が問題だったの?

企業の停滞、若者の離職、人材のモチベーション低下。

トヨタ自動車の豊田章男会長の発言をきっかけに、終身雇用の課題が浮き彫りになりました。

具体的にどのような問題があるのでしょうか。

✅ トヨタ自動車の豊田章男会長が、5月の記者会見で「終身雇用を守るのは難しい」と発言し、波紋を呼んでいる。

✅ この発言の背景には、ガソリン車から電気自動車(EV)へのシフトという自動車業界の大きな変化があると考えられる。

✅ 記事の全文を読むには、月額800円の有料会員登録が必要である。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/45614終身雇用は、経済状況の変化やグローバル化の進展により、その維持が難しくなっています。

年功序列から成果主義への移行など、様々な問題が生まれています。

この変化にどう対応していくかが重要になりますね。

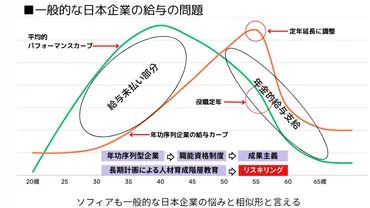

終身雇用の転換期は、バブル崩壊後の経済状況の変化やグローバル化の進展により、低成長経済下での企業停滞を招き、年功序列から成果主義への移行は、実力のない社員のモチベーションを低下させ、優秀な若者の離職を招く原因にもなりました。

定年延長と役職定年の導入は、経験豊富な人材のモチベーションを低下させ、「飼い殺し」状態を生み出し、日本社会の損失となっています。

経済産業省は「終身雇用からの決別」を提言し、トヨタ社長の発言を機に、日本の終身雇用制度の限界が露呈し、その見直しが議論されています。

うーん、やっぱり時代は変わるってことかしら。でも、なんだかちょっと寂しい気もするわね。

終身雇用後のキャリア戦略と企業の対応

終身雇用脱却で何が変わる?個人と企業はどう対応?

自己成長、副業活発化、主体的なキャリア形成。

終身雇用が揺らぐ中で、個人はどのようにキャリアを築き、企業はどのように対応していくべきなのでしょうか。

具体的な戦略を見ていきましょう。

公開日:2024/01/12

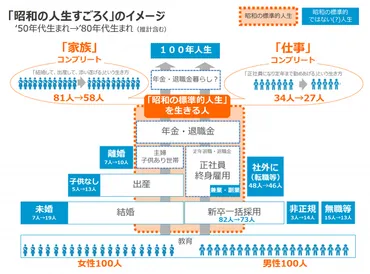

✅ 終身雇用は高度経済成長期の採用ニーズ増加、会社員の増加、平均寿命の短さといった時代背景によって成立したものであり、現代ではその前提が崩れている。

✅ 終身雇用・定期昇給制度は会社の急成長が前提であり、社員数の増加と昇給を支え続けるには組織の拡大が不可欠である。

✅ 現代社会で生き抜くためには、終身雇用という幻想にとらわれず、変化に対応できる力や自己成長が重要となる。

さらに読む ⇒本気ファクトリー株式会社「新規事業にも、成功の型がある」出典/画像元: https://honki-factory.co.jp/%E7%B5%82%E8%BA%AB%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%B9%BB%E6%83%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%84%B1%E5%8D%B4-%EF%BD%9E%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%8A%9C%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB/終身雇用からの脱却は、個人に主体的なキャリア形成を促し、副業や個人のスキルアップを後押しします。

企業は、柔軟な雇用形態の導入や従業員のスキルアップ支援が重要になります。

終身雇用からの脱却は、個人に緊張感を与え、自己成長を促し、副業への取り組みを活発化させ、個人事業主マインドが育ち、主体的なキャリア形成を促します。

企業側は柔軟な雇用形態の導入や従業員のスキルアップ支援を通じて、変化に対応する必要があります。

従業員は、キャリアを主体的に選択できるようになりますが、常に変化に適応するストレスを感じる可能性もあります。

今後は、個人のキャリア形成支援、多様な働き方の推進、成果主義の導入などが重要になります。

企業は、国際競争の激化、効率性・柔軟性の追求、経済的なリスクへの対応を迫られており、人材戦略、組織構造、働き方の多様化など、様々な対応が必要となっています。

個人が自律的にキャリアを築くことは、非常に重要になりますね。企業も、社員の成長をサポートする体制を整えることが、生き残るための鍵になるでしょう。

これからの時代の雇用とキャリア形成

終身雇用、変わる時代にどう対応する?

柔軟性と主体性、個人の自律が鍵。

これからの時代の雇用とキャリア形成について、詳しく見ていきましょう。

個人の自律と、柔軟な対応が求められる時代です。

公開日:2025/04/22

✅ キャリア形成は、職業人生を通じて個人の能力や経験を積み重ね、成長を図るプロセスであり、急速な社会変化に対応するために重要視されている。

✅ キャリア形成には、人生全体を設計する「キャリアデザイン」、職業人生を計画する「キャリアプラン」、企業内での成長の流れを示す「キャリアパス」といった概念が関わっており、それぞれ異なる役割を果たす。

✅ 国や企業もキャリア形成を支援しており、文部科学省の「キャリア・パスポート」や厚生労働省のキャリア形成・学び直し支援センター、教育訓練給付制度などがその例である。

さらに読む ⇒株式会社ソフィア|インナーブランディングで人と組織を元気に出典/画像元: https://www.sofia-inc.com/blog/16784.html終身雇用は一つの時代を築き、その役割を終えつつあります。

今後は、企業と従業員が共に変化に対応し、柔軟な働き方を模索していくことが重要です。

終身雇用制度は、労働者の終身雇用への支持が高い現状がありながらも、変化を迫られています。

終身雇用を悪者扱いするのではなく、その本質を理解することが重要です。

今後は、企業と従業員双方が、柔軟性と主体性を持ち、変化に対応することが求められます。

日本企業独特の「人材育成」という概念は、英語の capacity development とは異なり、中国語にも存在しない日本独自のシステムです。

終身雇用の変遷を理解し、現代のビジネスに対応することが重要です。

終身雇用から脱却し、変化の激しい時代を生き抜くためには、個人の自律と主体的なキャリア形成が重要であると結論付けられています。

終身雇用って、もはや昔の話って感じよね。これからは、自分で自分のキャリアを切り開く力が大事になってくるってことだよね。

本日は、終身雇用について色々な角度から見てきました。

時代と共に変化する雇用の形を理解し、これからのキャリア形成に役立てていきましょう。

💡 終身雇用は、日本の高度経済成長を支えたが、近年その制度の見直しが議論されている。

💡 終身雇用にはメリットとデメリットがあり、現代のビジネス環境の変化に対応する必要がある。

💡 今後は、個人のキャリア形成支援、多様な働き方の推進、成果主義の導入などが重要になる。