東芝、上場廃止で何が起きたのか?日本型経営の黄昏?東芝上場廃止が示す、日本経済の転換点

日本を代表した東芝の上場廃止は、日本企業が直面する苦境を象徴する。過去の栄光と不正会計、グローバル競争の激化、そして欧米型投資家の台頭。株主利益優先のコーポレートガバナンス改革が、従業員の待遇悪化と技術流出を招き、日本の競争力を蝕む。東芝の教訓から、長期的な視点と従業員の自主性を尊重する経営の重要性を再認識する。今、日本の企業はどう立ち向かうのか?

株主主導の時代

東芝上場廃止の裏に潜む問題とは?

機関投資家主導の「食い尽くし」戦略。

東芝の経営は、株主からの要求に応じ、上場廃止へと向かいます。

この章では、株主主導の時代について詳しく解説します。

✅ 2021年3月18日の東芝臨時株主総会で、エフィッシモの株主提案が可決され、その背景には三井住友信託銀行の議決権行使書の不適切処理問題があった。

✅ 専門家は、この件を「日本株式会社」のガバナンスの変化と捉えるのは適切ではないとし、東芝の株主構成が既に外国人株主や機関投資家中心である点を指摘している。

✅ エフィッシモが主張する「圧力」や「疑惑」の存在については、その具体的な狙いや、株主提案を選択した意図が明確でないため、今後の動向が注目される。

さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/articles/944コーポレートガバナンス改革の名の下、様々な変化が起きています。

株主の意向が強くなる中で、企業はどう変わっていくのでしょうか。

2015年の不正会計問題や米原発事業の損失により、東芝の経営は決定的に悪化。

株主からの要求に応じ、上場廃止へと追い込まれることになりました。

この背景には、コーポレートガバナンス改革の名の下、機関投資家にとって有利な方向に指針が改定され、MBO(経営陣による自社買収)による上場廃止を促す流れがありました。

日本の企業は、欧米型の投資家による「食い尽くし」戦略に直面し、その影響が表面化し始めたのです。

最近は、株主のことばっかり聞く会社が多い気がするわ。従業員のこととか、もっと大切にして欲しいんだけどね。

日本型経営の黄昏

日本型経営転換で何が?給料減、株主配当増、技術者流出?

給料減、株主配当増、技術者流出、不採算事業閉鎖。

日本型経営が否定され、欧米型経営への転換が進む中で、日本企業はどのような影響を受けているのでしょうか。

この章では、その現状を考察します。

✅ 岸田政権の「新しい資本主義」は、株主資本優先主義への反省から、下請け企業や従業員への資金循環を重視する分配政策を推進。四半期開示制度の見直しや自社株買い規制の検討もその一環。

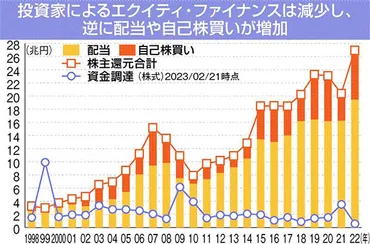

✅ 投資家は資金回収を加速し、配当や自社株買いが増加。日本企業は売上頭打ちの中、利益最大化のため下請け・研究開発費・給与を抑制し、イノベーションを阻害。家計金融資産は投資に向かわず、所得格差も拡大。

✅ 四半期決算短信の任意化に対し、企業は「他社の出方次第」と消極的。成熟経済下では、株主以外のステークホルダーへの付加価値分配こそが重要であり、情報開示を積極的に見直すべきである。

さらに読む ⇒日刊工業新聞 電子版出典/画像元: https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00664955従業員の給料が増えず、株主配当は増加。

日本企業の現状は、まるでバブル崩壊後の日本のようです。

このままでは、技術流出も止まらないでしょう。

日本型経営が否定され、欧米型経営への転換が進む中で、従業員の給料は増えず、株主配当は増加。

その結果、不採算事業の閉鎖やリストラが横行し、日本の技術者が海外へ流出するという事態が起きています。

早稲田大学のスズキ・トモ教授の指摘によると、英国のビジネススクールでは、日本市場の衰退を見越し、日本企業に自社株買いや高配当を要求し、最終的に高値で売り抜ける戦略が教えられているというのです。

おいおい、まるで日本の会社が外国に乗っ取られるようなもんだな!株主至上主義ってのは、金儲けのためなら何でもありってことか?

未来への警鐘

外資による日本企業買収、何が問題なの? 競争力低下?

目先の利益追求で、長期的な競争力低下が危惧されています。

岸田政権下で対内直接投資が推進され、海外企業による日本企業買収が増加しています。

この章では、その影響と未来への警鐘を鳴らします。

✅ 岸田文雄政権の対日直接投資推進政策により、海外企業による日本企業の買収が増加している。

✅ セブン&アイHDは、カナダ企業からの買収提案を受け、株主資本主義と対立する中で、イトーヨーカドーの売却や大量閉店へと繋がった。

✅ イトーヨーカドーの売却は、多くのパートタイマーの雇用に影響を与え、生活基盤が失われる可能性を示唆している。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_102053/東芝の事例は、日本企業が目先の利益追求ではなく、長期的な視点での事業戦略、リスク管理、従業員の自主性を尊重する経営風土を維持することの重要性を浮き彫りにしています。

岸田政権下で対内直接投資が推進され、海外企業による日本企業買収が増加している現状は、経済安全保障アナリストの平井宏治氏も警鐘を鳴らしています。

セブン-イレブン買収提案やイトーヨーカドー大量閉店が象徴的で、機関投資家による日本企業゛食い潰し゛への懸念が高まっています。

東芝の例に見るように、コーポレートガバナンス改革の名の下、PEファンドに有利な施策が進み、永谷園や大正製薬も上場廃止を選択。

株主配当増と引き換えに、サラリーマンの待遇悪化、事業所閉鎖、技術者の流出が進み、日本の競争力低下が危惧されているのです。

東芝の事例は、日本企業が目先の利益追求ではなく、長期的な視点での事業戦略、リスク管理、従業員の自主性を尊重する経営風土を維持することの重要性を浮き彫りにしています。

ほんと、他人事じゃないよね。イトーヨーカドーの件とか、他人を蹴落としてまで金儲けする人達って、結局何がしたいんだろうね?

本日の記事では、東芝の事例を通して、日本経済の現状と未来への警鐘を鳴らしました。

今後の動向にも注目していきましょう。

💡 東芝の上場廃止は、日本型経営の終焉と株主資本主義の台頭を象徴。

💡 海外企業による日本企業買収の増加は、日本経済に大きな影響を与える可能性。

💡 長期的な視点での事業戦略、リスク管理、従業員の自主性を尊重する経営風土の重要性。