2024年の飲食業界はどうなる?日本と中国のフードビジネス、未来への展望は?2024年、フードビジネスの課題と展望

2023年のフードビジネスは回復基調も、円安、人手不足、高騰する原材料費が日本を直撃。一方、中国では倹約令が外食産業に打撃を与え、二極化が進む。デジタル化による効率化が急務となる中、中国の政策転換がもたらす長期的な影響にも注目。日中の飲食業界、それぞれの課題と成長の行方に迫る。

💡 2023年の日本のフードビジネスは、コロナ禍からの回復傾向が見られたものの、原材料費の高騰や人手不足といった課題に直面しました。

💡 一方、中国では、習近平政権の倹約令により、外食産業が大きな影響を受け、高級料理店の売上が落ち込むなどの変化がありました。

💡 日本と中国、それぞれの飲食業界が直面する課題と、未来への展望について、深掘りしていきます。

さて、今回は2023年のフードビジネスの動向と、今後の飲食業界の課題について、詳しく見ていきましょう。

2023年のフードビジネスの動向と飲食業界の課題

FBI上昇の要因は?飲食業界の課題は?

飲食店が好調。原材料費高騰と人手不足が課題。

まずは、2023年の日本のフードビジネスの動向から見ていきましょう。

原材料費の高騰や人手不足、外食需要の回復など、様々な要素が絡み合っています。

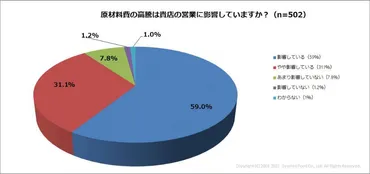

✅ 原材料費の高騰により、飲食店の9割以上が営業への影響を感じており、特に食用油や小麦粉などの価格上昇が深刻化しています。

✅ 利益を確保するために、約4割の飲食店が「メニュー価格の値上げ」と「人件費・光熱費などの削減」を実施しており、様々な工夫を凝らしています。

✅ 約60%の店舗が仕入れ価格が10%~30%増加しており、26.5%の店舗が既に値上げを実施。残りの店舗も値上げを検討する可能性があります。

さらに読む ⇒BizHint出典/画像元: https://bizhint.jp/report/645724約4割の飲食店が価格の値上げやコスト削減を実施しているんですね。

厳しい状況ですが、企業努力で乗り越えようとしている姿勢が伺えます。

2023年のフード・ビジネス・インデックス(FBI)は、前年比2.0%増と2年連続で上昇しました。

これは、新型コロナウイルス感染症の5類移行による外出機会の増加を背景に、「飲食店,飲食サービス業」が好調だったことが主な要因です。

「食堂,レストラン,専門店」や「パブレストラン,居酒屋」が回復を牽引しましたが、「パブレストラン,居酒屋」は第2四半期以降伸び悩み、コロナ禍前の水準には達していません。

一方、「食料品工業」と「食料品流通業」はそれぞれ低下し、FBIの上昇を相殺する形となりました。

四半期ごとの動きを見ると、FBIは緩やかな上昇基調で推移しましたが、第4四半期は低下に転じました。

この動きからは、業態によって回復のスピードに差があることが見て取れます。

しかし、コロナ禍、ウクライナ危機、円安、インフレという複合的な要因により、多くの飲食業界は深刻な経営課題に直面しています。

特に、原材料費の高騰と人手不足が大きな問題となっており、従来のFL比率の見直し、デジタルツールの導入による業務の合理化など、抜本的な対策が急務となっています。

なるほど、FBIの上昇は良い兆候ですね。ただ、業態によって回復に差があるのは興味深い。コスト削減と価格転嫁も、経営者としては当然の判断だな。

中国における「倹約令」の影響と経済への波紋

中国の倹約令、外食産業にどんな影響?

成長鈍化、高級店の売上減少など。

次に、中国のフードビジネスの動向を見ていきましょう。

習近平政権の倹約令という大きな影響があり、外食産業にどのような変化をもたらしたのでしょうか。

公開日:2025/08/02

✅ 中国の習近平政権による倹約令の厳格化により、飲食業が打撃を受け、消費意欲が低迷している。

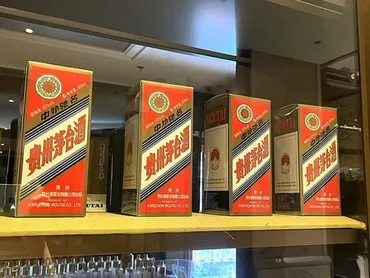

✅ 条例改正後、地方政府や公的機関が過度な自主規制を行い、高級白酒「茅台酒」の価格下落や外食産業の低迷を引き起こした。

✅ 政権は形式主義的な規制を批判し、経済への影響を考慮して軌道修正を図っているものの、社会の自粛ムードは続いており、飲食業界は深刻な状況にある。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025080200143&g=int倹約令の影響で、高級レストランの閉店や売上減が起きているんですね。

政策が経済に与える影響は大きいと改めて感じます。

一方、中国では、習近平国家主席が主導する「倹約令」が外食産業に大きな影響を与えています。

政府が「倹約令」を修正し、高級料理や酒類の接待を禁止する措置を講じたことにより、外食産業の成長率は鈍化し、特に北京など大都市部では大型店の売上も落ち込んでいます。

2025年7月の小売売上は前年同月比3.7%増と減速し、飲食収入が急減速していることは、その影響を示唆しています。

高級レストランの閉店や外食チェーンの業績悪化が見られ、ナマコの価格が急落するなど、具体的な影響も報告されています。

経済的な視点からは、政策の迷走とも言える状況ですが、長期的には個人消費を押し上げ、より持続可能な経済基盤を築く可能性も指摘されています。

専門家は、倹約令は短期的にはマイナスだが、長期的にはプラスになると分析しています。

ただし、汚職撲滅には抜本的な改革が必要であり、政府の経済活動における役割縮小が課題として残されています。

倹約令かぁ… なんかちょっと息苦しい感じね。良い面もあるんだろうけど、やっぱり自由な経済活動って大事だと思うわ。でも、汚職撲滅は必要よね。

次のページを読む ⇒

コロナ禍と円安で揺れる日中の飲食業界。財政難の地方政府、高まるコスト…生き残りに向けた両国の戦略とは?