食品ロスよ、さようなら!コンビニ食品ロス削減への取り組みとは?(食品ロス、コンビニ、SDGs?)食品ロス問題、コンビニの現状と未来への取り組み

年間472万トンもの食品ロスが深刻化!コンビニ業界の課題を徹底解剖。利益偏重の会計、3分の1ルール、大量陳列…その実態とは?廃棄コストを圧迫されるオーナーの苦悩、SDGsへの影響も。一方で、セイコーマートの独自戦略や、食品リサイクル法の取り組みが示す希望とは?個人でできる対策から、持続可能な社会への道筋を探ります。

💡 食品ロスは、日本全体で年間472万トンにも及び、深刻な社会問題です。

💡 コンビニ業界は、食品ロス削減に向けて様々な対策を講じています。

💡 私たち消費者は「てまえどり」を実践するなど、フードロス削減に貢献できます。

さて、今回は食品ロス問題に焦点を当て、特にコンビニ業界における現状と、それを解決するための各社の取り組み、そして私たち消費者ができることについて詳しく見ていきましょう。

コンビニの闇:食品ロスと会計の不公平

コンビニの食品ロス、なぜ年間472万トンも?

3分の1ルール、不公平な会計、本部主導の卸売などが原因。

コンビニでは、食品ロスを減らすために様々な対策がとられています。

特に、賞味期限に関する問題は、食品ロスを増やす大きな要因の一つです。

今回は、その詳細を見ていきましょう。

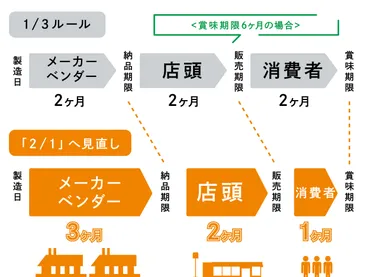

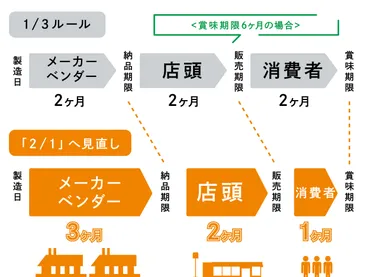

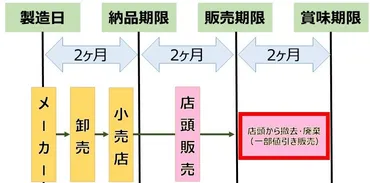

✅ 小売店などでは、製造日から賞味期限までの期間を3等分して納品期限や販売期限を設定する「3分の1ルール」が一般的だが、食品ロスの一因と考えられてきた。

✅ セブン-イレブン・ジャパンは、この「3分の1ルール」を見直すことで食品ロス削減を目指している。

✅ 常温加工食品については、納品期限を従来の3分の1から2分の1に変更した。

さらに読む ⇒サステナビリティレポート/セブン - イレブンのサステナビリティ出典/画像元: https://sustainability.sej.co.jp/action/000073/「3分の1ルール」の見直しは、食品ロス削減に向けた大きな一歩ですね。

常温加工食品の納品期限変更は、良い試みだと思います。

食品ロス削減は、企業努力だけでなく、消費者の意識改革も必要不可欠です。

日本の食品ロスは年間472万トンに達し、特にコンビニ業界はその大きな課題となっています。

大手コンビニでは、加盟店が廃棄コストを負担する一方、利益は本部に多く配分されるという「コンビニ会計」の不公平さが問題視されています。

食品ロスを助長する要因として、賞味期限の3分の1を過ぎた商品は小売りに卸せない「3分の1ルール」や、本部が店舗に商品を多く卸すほど利益が上がる構造も挙げられます。

無料のトイレ、ごみ箱、駐車場として利用されることによる加盟店の負担増加、人手不足、採算の悪さなど、コンビニオーナーは様々な困難に直面しています。

このような状況は、持続可能な開発目標(SDGs)の「働きがいのある、人間らしい雇用を促進する」という目標に反しています。

なるほど、コンビニの会計構造にも問題があるんですね。本部は儲かるけど、加盟店は大変…これじゃあ、持続可能なビジネスとは言えませんね。食品ロス削減だけでなく、ビジネスモデルの見直しも必要不可欠だと思いますよ。

食品ロスを増やす要因:3分の1ルールと大量陳列

食品ロス、なぜ?3分の1ルール、大量陳列、無添加食品が原因?

はい、それらが主な原因です。

食品ロスを増やす要因として、3分の1ルールと大量陳列が挙げられます。

これらは、食品ロスの大きな原因の一つとなっています。

今回は、その詳細と、私たちができることについて考察します。

公開日:2020/03/31

✅ 日本の食品業界には、賞味期限の3分の1前に卸業者が小売店に納品するという「3分の1ルール」があり、これが食品ロスの一因となっている。

✅ 近年、農林水産省主導でこのルールの緩和が進み、大手小売店を中心に緩和が進んでいるものの、地方のスーパーや対象商品の拡大が今後の課題となっている。

✅ 消費者は、賞味期限間近の商品を積極的に購入したり、賞味期限にこだわりすぎないことで、フードロス削減に貢献できる。

さらに読む ⇒ARUHIマガジン出典/画像元: https://magazine.sbiaruhi.co.jp/0000-3277/3分の1ルールは、やっぱり食品ロスを増やす大きな要因の一つなんですね。

農林水産省が緩和を進めているのは良いことですが、地方のスーパーや、その他の商品への拡大が今後の課題ですね。

消費者の意識も重要ですね。

食品ロスが発生する主な原因として、3分の1ルール、大量陳列、陳列方法、無添加食品の需要増加などが挙げられます。

3分の1ルールは、製造日から賞味期限を3分割し、納品・販売期限を設ける商慣習で、納品前の廃棄に繋がることもあります。

大量陳列は、消費者のニーズに応えるため過剰な仕入れを行い、売れ残りを廃棄する原因となります。

消費者が陳列棚の奥から商品を取る行動も、期限切れによる廃棄を増加させます。

また、健康志向の高まりから無添加食品の需要が増え、消費期限が短くなることも食品ロスの原因です。

コンビニの食品廃棄の実態として、1店舗あたり年間468万円(中央値)の廃棄が発生し、これは多くの国民の平均年収を上回る額に相当します。

3分の1ルールってのは、もっと柔軟に対応できそうな気もするんだけどね。消費期限が近いものを積極的に買うのは、賢い選択だし、フードロス削減にも繋がるから、もっと広まってほしいね。

次のページを読む ⇒

コンビニ各社の食品ロス対策から、セイコーマートの独自戦略まで!個人でできることや、食品リサイクル法の重要性も解説。賢く食ロス削減を始めよう!