食料価格高騰と食品ロス問題は解決できる?~SDGs達成のために私たちができることとは?~(食料問題)?食料価格高騰、食品ロス削減、持続可能な食料システム

食料価格高騰の波が家計を圧迫!SDGsレポート連載終了に際し、食料システムの課題を深掘りします。背景には、農業者の価格交渉力の弱さ、化石燃料依存、そして食料ロスの問題が。アメリカ・マサチューセッツ州の先進的な食品ロス削減の取り組みから、中小企業の生き残り戦略まで。持続可能な食料システム構築に向けたヒントが満載です。

マサチューセッツ州の食品ロス削減成功事例

マサチューセッツ州、食品ロス削減の秘策とは?

3R原則に基づく多角的なアプローチです。

食品ロス削減の先進事例として、マサチューセッツ州の取り組みを紹介します。

法規制とインセンティブを組み合わせた、ユニークなアプローチに注目し、日本でも活かせるヒントを探ります。

✅ アメリカでは、食品ロスの埋め立てによるメタンガス発生が気候変動に影響を与えるため、食品の再分配 (Reuse) や堆肥化・再生可能エネルギー化 (Recycle) を義務化する州がある。

✅ マサチューセッツ州は2014年から大規模施設を対象に食品廃棄の義務化を開始し、インフラ整備への助成や、埋め立て費用より低い堆肥化施設への持ち込み費用といったインセンティブを提供することで、食品ロス削減を推進している。

✅ マサチューセッツ州は2021年に廃棄物削減の中長期目標を設定し、2022年には対象を拡大するなど、厳しい規制と検査を通じて食品ロス削減の取り組みを強化している。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/6ab114ec1dfc01b1163b11fbe4da532afe85e7ebマサチューセッツ州の事例は、とても参考になりますね。

法規制とインセンティブを組み合わせることで、食品ロス削減を効果的に推進できることがよく分かります。

日本でも、取り入れられる部分がありそうですね。

アメリカにおける食品ロス削減の取り組みとして、マサチューセッツ州の事例が紹介されます。

同州は、食品廃棄物の埋め立て処分を削減するため、再分配、堆肥化、再生可能エネルギー化など、3R原則に基づく多角的なアプローチを推進しています。

1990年代から食品ロス問題に取り組み、2014年には「事業系食品廃棄禁止」を実施。

食品廃棄物を排出する大規模施設に対し、埋め立て処分ではなく、再分配などを義務付けました。

州は、フードリカバリーやリサイクルに従事する団体への助成金、生ごみの堆肥化施設の利用料金を低価格に設定するなど、事業者にとって経済的なインセンティブを与え、取り組みを促進しました。

2022年には規制対象を拡大し、違反者への罰則も強化することで、順守率を高めています。

これらの取り組みの結果、マサチューセッツ州の食品ロス削減量は大幅に増加し、成功を収めています。

へえ〜、すごいね! 州が率先して、フードバンクとか、堆肥化を応援してるんだ。 日本でも、もっとこういう取り組みが増えたらいいのにね!

食料価格高騰への対応と持続可能な経営

食品ロス削減で家計が助かる?どんなメリットがある?

家計圧迫を軽減し、資源と税金を有効活用します。

食品価格高騰への対応策と、持続可能な経営について考えます。

家計を守り、企業も生き残るためには、何が必要なのでしょうか。

具体的な対策と、今後の展望について見ていきましょう。

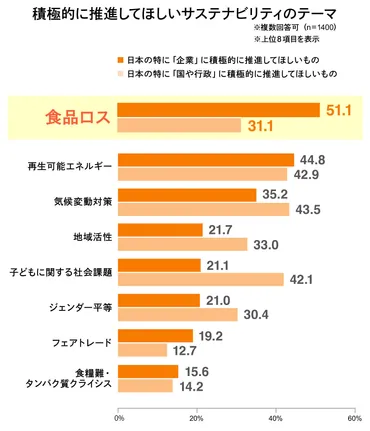

✅ 食ラボの調査によると、8割以上の人が食品ロス問題の解決を望んでおり、多くの人が食材の廃棄を意識するようになっている。

✅ 料理をする上で「食材を無駄にしない」ことが重要視されており、これは味や栄養よりも重視されている結果となった。食品ロス削減への意識は高まっている。

✅ 食品ロスには、食べられる部分の廃棄(食品ロス)と、食べられる前に廃棄されるもの(フードロス)があり、気候変動や経済損失にも関係している。

さらに読む ⇒ウェブ電通報/ビジネスにもっとアイデアを。出典/画像元: https://dentsu-ho.com/articles/8697食品ロスを減らすことが、家計にも企業にも良い影響を与えるんですね。

中小企業が直面する課題や、具体的な対策についても詳しく解説されていて、とても参考になります。

DX推進なども重要ですね。

食品価格の高騰と食品ロス削減は、家計、ひいては社会全体に関わる重要な問題です。

食品ロスを減らすことで家計の負担を軽減し、資源を有効活用し、税金を有効利用することに繋がります。

食品ロスを6割減らせば、値上げ分を相殺できる可能性もあります。

食品の値上げは中小企業にも影響を与え、価格転嫁、価値創出、DX推進などの戦略が求められています。

補助金・助成金の活用、IT化の推進、地域連携の強化、情報収集の徹底も重要です。

顧客との関係性強化、メニュー改定、仕入れの工夫を通じて、付加価値を創出し、持続可能な経営を目指すことが重要です。

うむ!食品ロス削減は、まさにwin-winの関係を築ける妙案ですな!中小企業は、変化に対応し、付加価値を創造することが重要。補助金やIT活用、地域連携…まさに、ミリオネアへの道ですな!

本日の記事では、食料価格高騰と食品ロス問題について、様々な角度から考察しました。

問題の本質を理解し、私たち一人ひとりができることから始めていくことが大切ですね。

💡 食料価格の高騰は世界的な問題であり、家計に大きな影響を与えている。輸入価格の上昇やエネルギーコスト増加が原因。

💡 食品ロスの削減は、家計の負担軽減、資源の有効活用、税金の有効利用につながる。企業も持続可能な経営を目指す必要がある。

💡 マサチューセッツ州の食品ロス削減事例から学ぶ。法規制とインセンティブを組み合わせた、効果的な取り組みを参考にできる。