食料価格高騰と食品ロス問題は解決できる?~SDGs達成のために私たちができることとは?~(食料問題)?食料価格高騰、食品ロス削減、持続可能な食料システム

食料価格高騰の波が家計を圧迫!SDGsレポート連載終了に際し、食料システムの課題を深掘りします。背景には、農業者の価格交渉力の弱さ、化石燃料依存、そして食料ロスの問題が。アメリカ・マサチューセッツ州の先進的な食品ロス削減の取り組みから、中小企業の生き残り戦略まで。持続可能な食料システム構築に向けたヒントが満載です。

💡 食料価格の高騰は世界的な問題であり、家計に深刻な影響を与えている。輸入価格の上昇やエネルギーコスト増加が原因。

💡 食料システムの構造的課題と、コロナ禍による食生活の変化を分析する。食料廃棄の実態と、その背景にある問題点に注目する。

💡 食品ロス削減の成功事例として、マサチューセッツ州の取り組みを紹介。政府の規制とインセンティブによる、具体的な削減策を解説する。

本日は、食料価格高騰と食品ロス問題をテーマに、私たちができることについて掘り下げていきます。

世界の食料システムが直面する課題と、それに対する具体的な対策についてご紹介しましょう。

食料価格高騰と食料システムの課題

物価高騰で家計圧迫!食料問題解決の鍵は?

価格転嫁円滑化と社会保障整備が不可欠。

食料価格の高騰は、世界中で深刻な問題となっています。

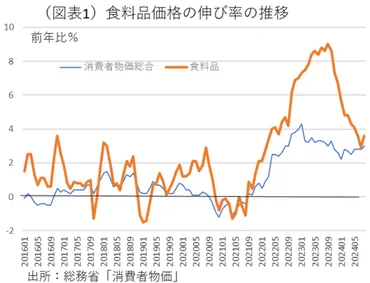

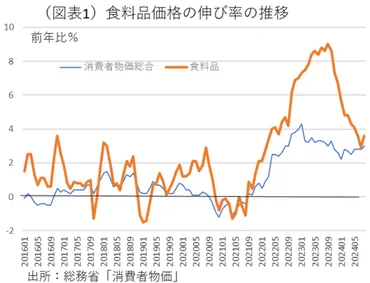

特に、主食から飲料まで、幅広い品目で値上がりが目立ち、私たち消費者の家計を圧迫しています。

その背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。

✅ 食料品の値上がりが深刻化しており、もはや多くの品目で値上がりが避けられない状況である。

✅ 主食ではそうめん、もち、シリアル、魚介類ではエビ、肉類では鶏肉、野菜ではきのこ類、飲料では茶飲料、ビール、乳酸菌飲料などが、相対的に値上がり幅が小さい。

✅ 物価上昇は原材料高だけでなく、エネルギーコストや人件費の上昇が加わり、価格転嫁が進んでいるため、今後も価格上昇の傾向が続くと考えられる。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/381592.html値上げラッシュは本当に大変ですよね。

エネルギーコストや人件費の上昇は避けられないでしょうし、今後も価格上昇は続くでしょう。

家計への負担を考えると、何とか対策を考えなければなりません。

2022年の『SDGs世界レポート』連載終了にあたり、物価高騰と食料システムの問題に焦点を当てます。

2022年9月には消費者物価指数が31年ぶりの上昇を記録し、食品の値上げは家計に大きな負担をもたらしました。

輸入商社や農業法人も、燃油・肥料・飼料価格の高騰を価格に反映させることが難しい状況です。

この背景には、農業者の価格交渉力の弱さと、食品・流通業者の強いバイイングパワーがあります。

政府は物価上昇抑制策を講じていますが、食料システム全体の価格転嫁の円滑化と、誰もが食料を入手できるような社会保障体制の整備が不可欠です。

ふむ、まさに経営者としては見過ごせない問題ですな。価格転嫁も限界がある。政府の対策も重要だが、企業としても、いかにコストを抑え、利益を確保するかが腕の見せ所ですな!

食料システムの根幹とコロナ禍の影響

日本の食料、どこから?化石燃料と熱帯林破壊が問題?

途上国の土地と、輸入食材への依存が課題。

食料システムの根幹を揺るがす問題と、コロナ禍による変化について見ていきましょう。

食卓を支える食材が、実は様々な問題と深く繋がっていることを理解することが重要です。

✅ 本書は、マルクスの『資本論』を現代の環境問題や資本主義の限界と結びつけ、持続可能な社会の実現を目指す内容である。

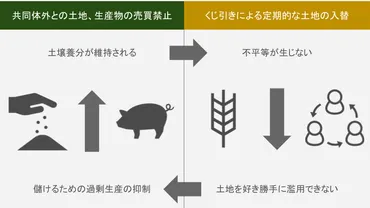

✅ 「人新世」という人間の活動が地球に大きな影響を与えている現代において、グローバル・サウスからの資源収奪に基づいた「帝国的生活様式」の限界を指摘し、脱成長コミュニズムの必要性を訴えている。

✅ 気候変動問題に対し、科学技術による解決だけでなく、経済成長を前提としない「脱成長」という考え方に基づき、潤沢なコミュニズムという新しい社会の方向性を示唆している。

さらに読む ⇒迷子の読書家 – あなたの知的好奇心を満たす1冊をご紹介出典/画像元: https://morning-books.com/dokusho/books/socialscience-hitoshinsei/食料システムの複雑さがよく分かりますね。

化石燃料への依存、グローバル・サウスからの資源収奪、様々な問題が絡み合っています。

脱成長コミュニズムという考え方、興味深いですね。

食料システムの課題は、食卓の食材が化石燃料に依存し、熱帯林破壊から生産される食用油が使用されている点にもあります。

マレーシアやインドネシアのアブラヤシ農園、ブラジルの大豆農園などが日本の食料供給と深く結びついています。

斎藤幸平氏は、途上国の土地を奪い、先進国の消費を支える現状を批判し、SDGs達成には根本的なシステムの変革が必要だと強調しています。

また、コロナ禍初期の食料廃棄問題や、在宅勤務・休校による「おうち時間」の増加に伴う食生活の変化についても触れます。

まとめ買いやネットスーパーの利用が増えましたが、生鮮食品は実際に見て購入したいというニーズも根強く残りました。

コロナ禍は経済にも大きな影響を与え、外食と内食の間で大きな変化が見られました。

いや〜、食料問題って、こんなにも複雑なんだね!知らなかった。斎藤幸平さんの意見は、ちょっと刺激的だけど、現状を打破するには必要なのかもしれないね!そして、コロナ禍での食生活の変化は、まさに時代を象徴してるわね。

次のページを読む ⇒

マサチューセッツ州の食品ロス削減戦略!3R原則に基づき、埋め立て削減、再分配・堆肥化を推進。経済的インセンティブで企業を後押しし、成功。食品ロス削減は、家計と社会全体を救う鍵!