馬刺しの生食はなぜ?食中毒リスクと安全な提供方法を徹底解説!(馬刺し、食中毒、安全)?馬刺しの生食提供に関する法規制と、安全な提供方法

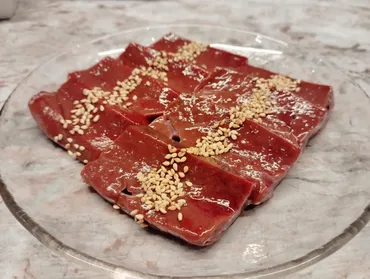

2011年の焼肉酒屋えびす食中毒事件を機に、日本の食文化は激変。生レバー提供禁止、ユッケも厳格な規制下に。しかし、根強いユッケ需要に応えるべく、馬刺しが脚光を浴びています。集客力、客単価向上、手軽さ、安全性で魅力的な馬刺し。特に高齢者からの支持が厚く、リピーター獲得に貢献。メニュー名と仕入れルートが成功の鍵!「利他フーズ」の馬刺しで、顧客を魅了せよ!

💡 牛レバー生食禁止の背景には、O157感染症による食中毒リスクがありました。

💡 法規制により、牛・豚レバーの生食は禁止。馬刺しは安全基準を満たせば提供可能。

💡 馬刺しはユッケの代替品として需要があり、メニュー名や仕入れが成功の鍵です。

本日は、生食提供に関する法規制とリスクについて解説し、安全な馬刺しを提供する方法についてご紹介します。

悲劇の始まり 食中毒事件と法規制の強化

焼肉酒屋えびすの食中毒、何が法規制強化の原因?

O-157検出と多数の死者を出したこと。

食中毒事件をきっかけに、生食提供に関する法整備が進みました。

牛レバーの生食禁止、ユッケの提供規制など、飲食店の運営に大きな影響を与えています。

公開日:2020/06/30

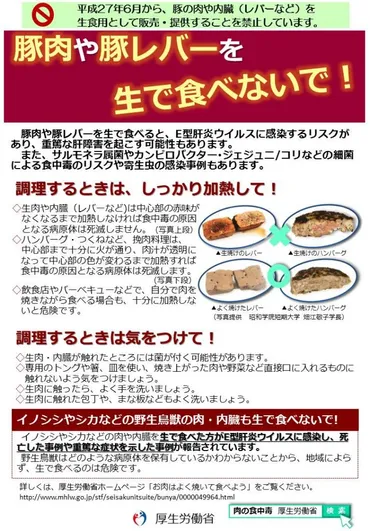

✅ 2012年7月より、牛レバーの生食が禁止され、翌年には豚レバーや内臓の生食も禁止となった。これは、腸管出血性大腸菌やE型肝炎ウイルスによる食中毒のリスクを避けるため。

✅ 牛レバーの生食禁止の背景には、O157感染症の発生があり、牛レバーからのO157の除菌が困難であることなどが判明したため。一方、厳格な基準を満たした牛肉ユッケなどは、安全に提供されている。

✅ 馬肉や馬レバーは、O157のリスクがなく、安全基準も設けられているため、生食が可能である。肉の生食には食中毒のリスクがあるため、注意が必要である。

さらに読む ⇒業務用焼鳥の仕入れ・卸売り・焼き鳥卸問屋のやきとり専門店出典/画像元: https://meat21.com/blog/2020/06/30/%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%81%EF%BC%9F8%E5%B9%B4%E5%89%8D%E3%81%AE2012%E5%B9%B46%E6%9C%88%E3%81%AB%E7%89%9B%E7%94%9F%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%81/?srsltid=AfmBOoqiSDWiwRHc-Rl_GzbaBaR0GG5CWFYwfKIR55AzW3mGjEKNfTRv牛レバーの生食禁止は、食中毒のリスクを考えると当然の措置ですね。

安全な食文化を守るために、法規制の強化は不可欠だと感じます。

2011年に発生した「焼肉酒屋えびす」の食中毒事件は、日本の食文化に大きな変化をもたらしました。

ずさんな衛生管理が原因で多数の死者と食中毒患者を出し、特に牛レバーからO-157が検出されたことが、その後の法規制強化の決定的な要因となりました。

安全な食の提供は、飲食店経営の基本中の基本です。法規制を遵守し、顧客の信頼を得ることが、ビジネスの成功に繋がるでしょう。

生食提供の規制と食中毒リスク

飲食店での牛生レバー提供が禁止された理由は?

食中毒リスクを低減するためです。

生食提供には、食中毒のリスクが伴います。

食品衛生法に基づいた規制があり、飲食店はそれを理解し、遵守する必要があります。

特に、腸管出血性大腸菌やカンピロバクター属菌には注意が必要です。

✅ 食肉の生食には食中毒のリスクがあり、特に腸管出血性大腸菌やカンピロバクター属菌に注意が必要である。

✅ 食品衛生法に基づき、牛・豚レバーの生食は禁止されており、牛ユッケなどの生食用食肉には規格基準と表示基準が設けられている。

✅ 生食で提供する食肉については、基準を遵守し、食中毒発生による損害を避けるために、リスクと法規制を理解する必要がある。

さらに読む ⇒BMLフード・サイエンス|食品・商品検査、品質管理の総合コンサルティング出典/画像元: https://www.bfss.co.jp/media/column/shokuniku食中毒のリスクを減らすために、法規制は必要不可欠ですね。

飲食店は、衛生管理を徹底し、お客様に安全な食事を提供できるように努めるべきです。

この事件を契機に、2012年の食品衛生法改正により、飲食店での牛生レバーの提供が禁止されました。

豚の食肉についても、安全な生食方法が確立されていないことを理由に、2015年からは生食での提供は禁止されています。

ユッケも提供自体が禁止されているわけではありませんが、生食用食肉の規格基準に従う必要があり、コストと手間がかかるため、提供する店舗は減少傾向にあります。

これらの規制は、腸管出血性大腸菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌等による食中毒リスクを低減するためです。

飲食店では、加熱調理設備の提供や、来店客への注意喚起が不可欠です。

北海道も、食の安全には敏感だべさ。生食は美味しいけど、リスクを考えると怖いよね。飲食店は、お客さんの安全を第一に考えて欲しいもんだね。

次のページを読む ⇒

ユッケ代替の馬刺しが飲食店を救う!集客・客単価UPの秘策とは?メニュー名、仕入れ、保存方法まで、成功のポイントを徹底解説!