飲食業界の倒産ラッシュと生き残り戦略:コロナ禍、テイクアウト、変化への対応とは?飲食業界の現状分析:倒産増加の原因と、生き残りをかけた変化への対応

コロナ禍で激変した飲食業界。倒産件数増加、物価高騰、人手不足…厳しい現実を乗り越えるには、デリバリー、テイクアウト、オンライン販売など「家で楽しめる」戦略への転換が必須。SNS活用、コスト削減、人材確保、訪日外国人へのアプローチもカギ。中小店舗が生き残るための多角的な戦略と、変化に対応する持続可能な経営が求められる。

変化する消費者行動:外食から内食、そして未来への展望

外食産業の未来は?若年層とインバウンドがカギ?

賃金上昇と訪日客増加が成長を後押し。

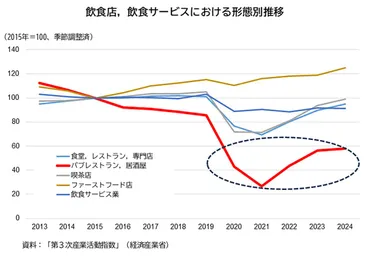

外食産業は回復基調にありますが、業態による差や、物価高騰による節約志向など、課題も残っています。

賃上げ、インバウンド需要が期待されています。

✅ 2025年の外食産業は回復基調にあるものの、業態によって回復に差があり、若年層の食費増加は限定的である。物価上昇による節約志向に対応するため、柔軟な価格戦略が求められる。

✅ 賃上げとインバウンド需要が成長材料であり、特にインバウンド需要は拡大が期待される。ただし、原材料費や人件費の高騰、人手不足といった課題への対応が重要となる。

✅ 飲食店は、コスト管理と価格戦略の見直し、インバウンド対応、働き方改革と省力化投資、補助金や融資制度の活用など、多角的な取り組みが求められる。

さらに読む ⇒セルフオーダーシステム Cherpa(シェルパ)出典/画像元: https://www.cherpa.co.jp/column/estaurant-industry/外食費は回復傾向にあるものの、物価高騰の影響で、まだ完全には回復してないんですね。

若者の食費増加が鈍いっていうのも、ちょっと気になります。

コロナ禍では、外食から内食へのシフトが見られましたが、外食費は回復傾向にあります。

2024年には、コロナ禍前の水準を超えたものの、物価上昇の影響で実質金額ではまだ回復していません。

若年層は食費の増加が鈍い傾向にあります。

外食産業の伸張材料としては、賃金上昇による家計収入の増加が期待され、特に若年層の外食費増加に繋がる可能性があります。

訪日外国人の飲食費は増加しており、外食産業にとって重要な要素です。

訪日外国人の地域分散はさらなる成長の可能性を秘めています。

外食産業はコスト増加や人口減少、人手不足といった課題に直面していますが、就業者数も多く、今後の成長に期待が寄せられています。

外食もしたいけど、やっぱり値段も気になるわよね。 給料も上がってくれれば、もっと外食できるんだけどなぁ。

テイクアウト事業への参入:業態転換と新たな収益源

コロナ禍で飲食店のテイクアウト参入が活発化!その理由は?

事業再構築、収益確保、顧客ニーズへの対応。

テイクアウト事業への参入が増加し、様々な業態が新たな収益源を模索しています。

業態転換や、新商品の開発も積極的に行われています。

✅ コロナ禍でテイクアウト需要が増加し、多くの飲食店が業態転換や新商品の開発、テイクアウト専門店の立ち上げなど、テイクアウト事業に参入している。

✅ 地場食材、ミシュラン品質の蕎麦、焼き鳥、ベーグルサンド、海鮮丼など、提供するテイクアウト商品は多岐に渡り、既存店の業態転換だけでなく、新規事業としても展開されている。

✅ テイクアウト事業への参入は、既存店舗の厨房スペースの拡張、新商品の開発、EC販売、冷凍自販機の設置など、様々な販売方法と組み合わせ、収益の増加を目指している。

さらに読む ⇒補助金の申請代行サポートは【コマサポ】へ|補助金・助成金の申請代行サポートは【コマサポ】にお任せください。出典/画像元: https://mono-support.com/saikouchiku/takeoutsaikouchikusaitaku/テイクアウトって、本当に色んなお店が参入しているんですね! クレープ専門店からラーメン店まで。

色んな工夫がされていて、面白いですね!。

コロナ禍におけるテイクアウト需要の高まりを受け、様々な業種がテイクアウト事業に参入し、事業再構築を図っています。

クレープ専門店からラーメン店、イタリアンバルまで、多岐にわたる業態がテイクアウトに特化した事業展開や、テイクアウトを主軸とした業態への転換を行っています。

これらの事業は、専門技術の活用、新商品の開発、販路拡大、既存の強みを生かした顧客獲得、フランチャイズ提携、プラットフォームサービスの展開、店舗改装、冷凍食品販売など、様々な戦略に基づいています。

百貨店物産展での販売モデルの転換や、タクシー業からフードデリバリー事業への転換など、新たなビジネスモデルも生まれています。

これらの取り組みは、コロナ禍における経営難からの脱却、新たな収益源の確保、雇用維持、そして消費者のニーズへの対応を目指しています。

テイクアウトって、可能性無限大だよな! うちは、高級弁当とか作って、高価格帯で勝負してみようかな!

課題と対策:中小店舗が持続可能な経営を目指すために

中小店舗、生き残りのカギは?

デジタルとアナログ融合、多角的な対策。

中小店舗が持続可能な経営を目指すためには、マーケティングと変化への対応が不可欠です。

課題と対策について見ていきましょう。

✅ 中小企業がマーケティングに取り組むべき理由は、ブランド認知度の向上、新規顧客獲得、既存顧客との関係性強化のためであり、売上や顧客数の増加に繋がる。

✅ マーケティング活動を行うことで、企業の経常利益率が向上する傾向があり、自社の強みや市場ニーズを把握し、情報発信することが重要である。

✅ デジタル化の進展、コロナ禍での情報収集の変化、大企業との差別化の必要性から、中小企業は柔軟な対応や独自のブランディングを通してマーケティングに注力する必要がある。

さらに読む ⇒株式会社ファインドユニーク出典/画像元: https://find-unique.co.jp/media/smb-marketing-issues/中小店舗が生き残るためには、本当に色々な対策が必要なんだと改めて感じました。

デジタル化とアナログな接客を組み合わせるって、すごく大事ですよね。

中小店舗が生き残るためには、デリバリーサービスの導入、メニューの最適化、SNS活用による集客、人材確保のための労働環境改善、補助金・助成金の活用などが重要となります。

デジタル化とアナログな接客を組み合わせ、顧客満足度を高めることも不可欠です。

また、原材料費高騰、人手不足による人件費上昇、感染症対策によるコスト増加、そしてイタズラなどによる風評被害といった課題に対し、多角的な視点と周到な準備が必要です。

具体的には、効果的な宣伝戦略、明確なコンセプト設定、慎重な立地選定、資金繰りの徹底管理、従業員教育の重視が挙げられます。

厳しい現状を乗り越えるためには、変化に対応し、持続可能な経営を目指す必要があります。

中小企業は、自分達の強みをちゃんと分って、それをアピールしなきゃダメだってことだな! マーケティングって、難しいけど、めっちゃ大事だね!

飲食業界は、変化の激しい時代に直面しています。

生き残るためには、変化に対応し、柔軟な戦略と、顧客ニーズへの対応が不可欠です。

💡 倒産増加、コロナ禍、物価高騰などの影響で、飲食業界は厳しい状況にある。

💡 テイクアウト、デリバリー、新たな価値創造が、生き残りのための重要な戦略となる。

💡 変化する消費者行動に対応し、持続可能な経営を目指すことが重要である。