高速道路の渋滞対策最前線!AI、ETC2.0、未来の運転とは?高速道路の渋滞問題、AI、ETC2.0、信号制御、運転の癖、未来の交通社会。

ETC2.0革命!未来の高速道路は、リアルタイム情報、渋滞回避、安全運転支援で劇的に変わる!AIによる渋滞予測や、自律分散型信号機制御、運転の癖を読み解く渋滞予測など、革新的な技術が交通渋滞を解決へ。2030年のETC車載器入れ替えを見据え、人と車が融合した、より快適な移動体験が実現する未来を描きます。

AIを活用した信号制御による渋滞緩和

AIで日本の渋滞は解消!?栗原教授の画期的な研究とは?

自律分散型信号機制御で渋滞を解決!

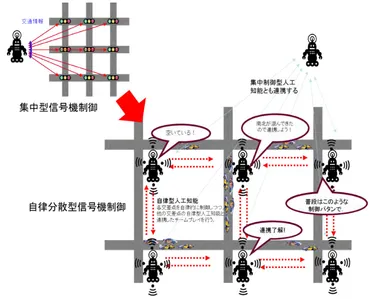

慶應義塾大学の栗原教授は、AIを活用した「自律分散型信号機制御」を開発し、渋滞緩和を目指しています。

従来の信号制御の課題を解決する革新的な技術です。

✅ 慶應義塾大学の栗原聡教授は、AIを活用した「自律分散型信号機制御」を開発し、渋滞緩和を目指している。このシステムは、個々の信号機にAIを搭載し、交通状況に応じて自律的に判断・連携することで、従来の集中型システムよりも迅速な対応が可能になる。

✅ AIの進化(ディープラーニング)とIoT技術や5Gなどの無線通信技術の向上により、自律分散型信号機制御の実用化に向けた基盤が整いつつある。小型化・省電力化されたデバイスと高速な情報交換が、システムのスムーズな運用を支える。

✅ システムの実現には、警察や信号機制御システム開発企業、交通工学の専門家との連携が不可欠。様々な関係者との協力体制を構築し、日本の道路交通網への実装を目指している。

さらに読む ⇒エネルギー視点で未来を考えるメディア/EMIRA | TOPページ出典/画像元: https://emira-t.jp/ace/7189/AIを活用した信号制御は、交通の流れを最適化し、渋滞緩和に大きく貢献する可能性を秘めていますね。

IoT技術や5Gの進化も、この技術を支える重要な要素となりそうです。

慶應義塾大学の栗原聡教授は、AI技術を活用して日本の慢性的な交通渋滞を解決する研究を行っています。

従来の信号機制御システムの遅延が渋滞を助長している現状を踏まえ、個々の信号機にAIを搭載し、自律的に判断・連携させる「自律分散型信号機制御」を提案しています。

この構想は、ディープラーニング、IoT技術、5Gなどの技術革新により実現への道筋が明らかになりつつあり、警察、信号機制御システム開発企業、交通工学専門家との連携が課題となっています。

信号機が自分で考えてくれるなんて、すごいわね! 昔は、信号待ちでイライラすることもあったけど、これからはスムーズに走れるようになるのかしら。期待しちゃうわ!

ドライバーの運転の癖に着目した渋滞予測

インフラ不要!運転の癖で渋滞予測?どんな技術?

速度・ハンドル操作から渋滞を予測する技術。

ドライバーの運転の癖に着目した渋滞予測は、個々のドライバーに合わせた情報提供を可能にするかもしれません。

パーソナライズされた交通社会への第一歩です。

✅ 渋滞予測の精度は向上しており、長距離の渋滞は減少傾向にある。伊東教授は、ドライバーの運転の癖から渋滞を予測する手法を考案した。

✅ この手法では、渋滞発生前の「メタ安定相」に着目し、ドライビングシミュレーターでの実験により、速度変動やハンドル操作の変化といったドライバーの運転動作の変化をデータ収集し、分析している。

✅ この技術は、ローコストでの導入が可能であり、将来的には体調の変化を車が教えてくれるといった、よりパーソナライズされた未来も展望されている。

さらに読む ⇒中古車・中古車情報なら【カーセンサーnet】出典/画像元: https://www.carsensor.net/contents/editor/category_1585/_29190.htmlドライバーの運転の癖をデータ化して渋滞を予測するというのは、非常にユニークな発想ですね。

ローコストで導入できるという点も魅力的です。

体調の変化を車が教えてくれる未来、楽しみですね。

芝浦工業大学の伊東敏夫教授は、インフラに依存しない渋滞予測手法を研究しています。

従来のVICSやプローブ交通情報に頼る方法の限界を認識し、ドライバーの運転の癖から渋滞を予測する手法を考案しました。

具体的には、渋滞発生前の状態である「メタ安定相」に着目し、ドライビングシミュレーターを用いた実験により、速度変動やハンドル操作の変化をデータ化し、解析するアルゴリズムを開発しました。

この手法は、ローコストでの導入が可能であり、将来的には、個人の体調などを車が察知し、教えてくれるような進化も期待できます。

運転の癖?それって、まるでゴルフのスイング解析みたいだな。データに基づいて改善することで、渋滞を回避できるってわけだ。これは、スマートな発想だ!

未来の交通社会への展望

ETC2.0移行で何が変わる?未来の車はどうなる?

ETC2.0対応へ、自動運転時代のパーソナライズ化。

自動運転技術の進化に伴い、未来の交通社会は大きく変化するでしょう。

伊東教授の研究は、その未来を拓くための重要な一歩です。

✅ 芝浦工業大学の伊東教授が、自動運転技術に不可欠なLiDARの遠距離認識性能を低コストで改善する技術を開発。

✅ この技術は、生物がノイズを利用して認識力を高める「確率共鳴」という現象を応用している。

✅ 記事の本文には「80メートル先にある…」までしか記載されておらず、詳細は有料記事で確認する必要がある。

さらに読む ⇒日刊自動車新聞 電子版|自動車専門紙出典/画像元: https://www.netdenjd.com/articles/-/204063未来の交通社会は、自動運転技術の進化によって、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。

よりパーソナライズされた車へのニーズが高まるという点も面白いですね。

ETC2.0の普及とともに、2030年には現在のETC車載器が使用できなくなる可能性があり、対応機器への交換が必要となる見込みです。

この変化に対応しつつ、伊東教授は、人と車の融合を目指し、自動運転時代においても、ドライバーの意志を汲み取り、よりパーソナライズされた車の必要性が高まると考えています。

車が未来を教えてくれるって、なんかSFみたいでワクワクするわね! でも、あたし、車の運転は好きだから、自分で運転できる未来も残っててほしいわ。

本日の記事では、高速道路の渋滞対策におけるAI、ETC2.0、各技術の活用事例を紹介しました。

未来の交通社会への期待が膨らむ内容でした。

💡 ETC2.0の導入は、高速道路利用の利便性を向上させ、渋滞緩和に貢献。

💡 AIを活用した渋滞予測、信号制御技術は、交通の流れを最適化。

💡 ドライバーの運転の癖に着目した渋滞予測など、パーソナライズされた交通社会の実現に期待。