『静かな退職』とは?働き方改革時代における新しい潮流を徹底解説!(静かな退職、働き方改革、Z世代?)『静かな退職』が広がる背景と、企業・個人への影響

「静かな退職」という働き方が、日本でもZ世代を中心に広がりを見せています。これは、最低限の業務をこなし、プライベートを重視する新しい働き方。ワークライフバランスを求める従業員と、生産性低下に悩む企業。その間で起きている変化とは?原因と対策、そして企業と従業員が共に成長するためのヒントがここに。あなたの働き方を見つめ直す、必読の一冊。

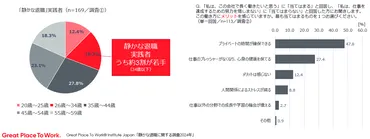

静かな退職による影響と年代別の特徴

静かな退職、あなたにとってのメリットは?デメリットは?

ワークライフバランス向上 vs 自己成長機会の損失

「静かな退職」は、従業員と企業双方に影響を与えます。

従業員はワークライフバランスの向上を目指せますが、自己成長の機会を失う可能性も。

企業は生産性低下のリスクを抱えます。

✅ 「静かな退職」とは、必要最低限の業務のみを行い、積極的に貢献を控える働き方であり、20代から50代まで幅広い世代に広がっている。

✅ 静かな退職は、従業員にとってはワークライフバランスの向上が期待できる一方、企業側は生産性低下やエンゲージメントの低迷といった課題を抱える。

✅ 静かな退職が広がる背景には、働き方の価値観の変化があり、仕事よりもプライベートを優先したいと考える人が増えていることが挙げられる。

さらに読む ⇒【公式】ミキワメ(MIKIWAME)出典/画像元: https://mikiwame.com/lab/entry/quiet_quitting_merit/従業員と企業、それぞれの立場でのメリット・デメリットを理解することが大切ですね。

年代によっても影響が異なってくるというのも興味深い点です。

静かな退職は、従業員と企業双方にメリットとデメリットをもたらします。

従業員側のメリットとしては、ワークライフバランスの向上、プライベート時間の確保、心身の疲労軽減などが挙げられます。

一方、自己成長機会の損失、人間関係の悪化、収入の減少といったデメリットも存在します。

企業側は、生産性の低下、エンゲージメントの低迷、組織全体の士気低下といった影響を受けます。

年代によって影響も異なり、20代では成長停滞、30代では生産性低下、40代ではスキルの蓄積への影響が懸念されます。

あら、そうなのね。まぁ、あたしはもういい歳だから、自分のペースでできるのが一番だけど、若い人は色々考えちゃうのかしらねぇ。

静かな退職を防ぐための対策

静かな退職を防ぐには?具体的な対策は?

エンゲージメント向上、ワークライフバランス改善など。

「静かな退職」を防ぐためには、従業員のエンゲージメントを高めることが重要です。

ワークライフバランスの改善、公正な評価制度の導入、積極的なコミュニケーションなどが有効です。

✅ 従業員エンゲージメントとは、従業員が企業への愛着や貢献意欲を持つことで、企業の生産性や顧客満足度にも影響を与える重要な指標であり、人的資本経営において重要性が増している。

✅ 従業員エンゲージメントが重要視される背景には、人材の流動化、コミュニケーションの非対面化、個人の価値観の多様化といった要因があり、企業は従業員のモチベーションを可視化し、管理する必要性が高まっている。

✅ 従業員エンゲージメントは、従業員満足度やロイヤリティ、エンプロイヤーブランディングといった概念とは異なり、企業への積極的・主体的な貢献意欲を意味し、エンプロイヤーブランディングを高める手段としても機能する。

さらに読む ⇒アビームコンサルティング株式会社出典/画像元: https://www.abeam.com/jp/ja/insights/058/従業員のエンゲージメントを高めるための具体的な対策が提示されていますね。

企業の規模や業種によって、最適な対策は異なると思いますが、参考にしたい内容です。

企業は、静かな退職を防ぐために様々な対策を講じる必要があります。

まず、従業員のエンゲージメントを高めることが重要です。

具体的には、ワークライフバランスの改善(在宅ワーク導入、育児休暇延長など)、公正な業務評価、積極的なコミュニケーション促進、キャリア形成支援、評価制度の見直しと適切なフィードバック、スキルの棚卸しとキャリアパスの提示などを行います。

定期的な1on1やフィードバックの実施も有効です。

ウェルビーイングサーベイを活用して従業員の現状を把握し、問題点を早期発見することも重要です。

また、外部コンサルティングを活用し、専門家による客観的な視点での問題分析や具体的な対策の提案を受けることも有効です。

従業員のエンゲージメントを高めるために、人事制度の見直しや、コミュニケーションの活性化は必須だな。ミリオネアになるためには、優秀な人材の確保が不可欠だ!

静かな退職と今後の展望

「静かな退職」から企業はどう変わる?

多様な働き方を尊重し、社員エンゲージメントを高める!

「静かな退職」は、働き方の多様性を象徴する現象であり、今後の企業経営にも影響を与える可能性があります。

欧米の働き方を参考に、生産性向上にも繋げられる可能性も秘めています。

公開日:2025/03/24

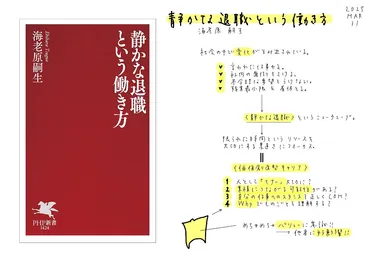

✅ 「静かな退職」とは、仕事に人生を捧げるのではなく、自分の時間を大切にする働き方であり、コロナ禍以降の価値観の変化や労働市場の変化を背景に注目されている。

✅ 従来の働き方に見られる過剰な労働や、意味のない業務(ブルシット・ジョブ)の増大に対し、「静かな退職」という選択肢は、新しい働き方やモチベーションについて考えるきっかけとなりうる。

✅ 「静かな退職」という現象から、会社と従業員の新しい関係性や、仕事の生産性について見直し、何に価値を置くのかを考えることが重要である。

さらに読む ⇒「経営ビジョン」のための平積みブログ - 増田みはらし書店出典/画像元: https://masudabooks.com/2025-03-31/企業が従業員の多様な働き方を尊重し、働きがいのある環境を整備することが、ますます重要になってきますね。

管理職の方々の柔軟な対応も求められるでしょう。

「静かな退職」は、企業経営の改善に繋がる可能性も秘めています。

欧米の働き方を参考に、手を抜くことが労働生産性を向上させるという視点も重要です。

本書『静かな退職という働き方』では、この新しい働き方をする個人と、それを取り巻く上司や企業がどのように対応すべきかを具体的に指南しています。

従業員は、収入を含めたライフプランを考慮し、企業は、多様な働き方を尊重し、社員のエンゲージメントを高め、働きがいのある環境を整備することが求められます。

管理職は、従来の働き方に固執せず、新しい働き方を理解し、柔軟に対応することが重要です。

この変化をポジティブに捉え、組織全体でより良い働き方を模索していくことが、これからの企業には求められるでしょう。

ほんと、色んな働き方があってイイと思うよ。社員が幸せなら、企業ももっと元気になるんじゃない?ま、あたしは自分のペースで楽しく仕事したいけどね!

本日の記事では、『静かな退職』という働き方について、その定義、原因、対策、そして今後の展望を解説しました。

働き方改革が進む中で、企業と従業員の新しい関係性が模索されているのがよくわかりますね。

💡 「静かな退職」は、必要最低限の業務をこなす働き方であり、ワークライフバランスを重視する考え方が背景にある。

💡 企業は、従業員のエンゲージメントを高めるための対策を講じ、多様な働き方を尊重する必要がある。

💡 今後の企業経営において、従業員の満足度と生産性のバランスをどう取るかが重要な課題となる。