『静かな退職』とは?働き方改革時代における新しい潮流を徹底解説!(静かな退職、働き方改革、Z世代?)『静かな退職』が広がる背景と、企業・個人への影響

「静かな退職」という働き方が、日本でもZ世代を中心に広がりを見せています。これは、最低限の業務をこなし、プライベートを重視する新しい働き方。ワークライフバランスを求める従業員と、生産性低下に悩む企業。その間で起きている変化とは?原因と対策、そして企業と従業員が共に成長するためのヒントがここに。あなたの働き方を見つめ直す、必読の一冊。

💡 「静かな退職」とは、必要最低限の業務をこなし、過度な貢献を避ける働き方。

💡 Z世代を中心に広がりを見せており、ワークライフバランス重視の価値観が背景にある。

💡 企業側は生産性低下、従業員は自己成長機会の損失といった影響も。

それでは、この「静かな退職」について、詳しく見ていきましょう。

静かな退職の定義と広がり

日本の働き方、変わった?「静かな退職」って何?

最低限の仕事、プライベート重視の働き方。

「静かな退職」は、企業を辞めるのではなく、最低限の業務をこなす働き方と定義されています。

昨今、日本でも注目を集めており、その広がりはZ世代だけでなく幅広い層に及んでいます。

公開日:2025/08/21

✅ 「静かな退職」とは、キャリアアップを目指さず必要最低限の仕事をこなす働き方であり、仕事とプライベートのバランスを重視する考え方が背景にある。

✅ この働き方は、アメリカで「ハッスルカルチャー」への反発から広まり、コロナ禍での将来への不安や給与に対する不満、リモートワークの普及なども後押しとなり、Z世代を中心に支持されている。

✅ 高収入の男性の労働時間減少に見られるように、静かな退職はZ世代だけでなく幅広い層に広がりを見せており、自発的に労働時間を減らし余暇を充実させる傾向が強まっている。

さらに読む ⇒マイナビキャリアリサーチLab出典/画像元: https://career-research.mynavi.jp/column/20240206_68449/「静かな退職」という働き方は、現代のワークライフバランスを重視する考え方を象徴しているようですね。

企業の対応も重要になってきますね。

現代の働き方における大きな変化として、アメリカ発祥の「Quiet Quitting(静かな退職)」が日本でも注目を集めています。

これは、企業を辞めるのではなく、最低限の業務をこなし、過度な貢献をしないという働き方です。

20代から50代まで幅広い世代に広がっており、特にZ世代にその傾向が強く見られます。

この現象の背景には、働き方の多様化、ワークライフバランスの重視、そして価値観の変化があります。

具体的には、従業員がプライベートを重視するようになり、過剰な労働や社内での人間関係に疲弊し、自分の時間や心身の健康を優先するようになったことが挙げられます。

マイナビの調査によると、正社員の約4割以上が「静かな退職」を経験しており、その多くが現状に満足しているという結果が出ています。

なるほど、この「静かな退職」という考え方は、今後の経営戦略を考える上で非常に興味深いテーマですね。生産性と従業員の満足度のバランスをどう取るか、腕の見せ所ですな!

静かな退職の主な原因と背景

なぜ「静かな退職」が増加?原因をズバリ!

過剰な業務、人間関係の希薄化、評価への不満。

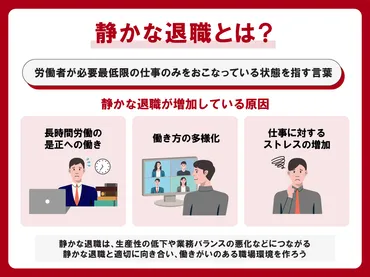

「静かな退職」に至る原因は多岐にわたります。

長時間労働への反発、働き方の多様化、仕事へのストレス増加などが主な要因として挙げられます。

企業は、これらの原因を理解し、対策を講じる必要があります。

✅ 静かな退職とは、必要最低限の仕事のみをする労働者の状態を指し、長時間労働への反発や働き方の多様化、仕事へのストレス増加が原因で増加している。

✅ 静かな退職の要因として、業務範囲や責任の所在の不明確さ、不公平な評価制度、正当な評価と報酬の不足が挙げられる。

✅ 企業は、労働者のエンゲージメントを高めるために、業務の明確化、公正な評価制度の導入、適切な報酬の見直しなどの対策を講じる必要がある。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15070954様々な原因が複雑に絡み合って「静かな退職」に繋がっているんですね。

企業側は、従業員の抱える問題を的確に把握し、早急な対応が求められますね。

「静かな退職」に至る原因は多岐にわたります。

日本の低い従業員エンゲージメント、過剰な業務負担、不透明な評価制度、リモートワークによるコミュニケーション不足などが主な要因として挙げられます。

特に、コロナ禍以降のテレワーク普及と、それによる人間関係の希薄化は、この傾向を加速させています。

従業員は、評価への不満や、上司とのコミュニケーション不足、業務過多などから、積極的に仕事に取り組む意欲を失い、結果として必要最低限の業務のみをこなすようになります。

また、企業が従業員の価値観を理解しきれていないことも、静かな退職を助長する一因となっています。

ほんとに、原因は十人十色って感じだね。リモートワークでのコミュニケーション不足とか、結構あるあるなんじゃない?企業はもっと、従業員の気持ちを理解しないとダメだべさ。

次のページを読む ⇒

「静かな退職」とは?メリット・デメリットを解説。企業と従業員が共に成長できる働き方改革を、具体策満載で指南!