地価上昇と空き家問題、未来の資産形成への道筋は? (地価、空き家、2025年問題)2025年問題と空き家問題:不動産市場への影響と対策

「土地リテラシー」で地価の未来を見抜こう!REIT、公的指標、生活感覚を掛け合わせ、変動する地価の裏側にある人の流れ、お金の流れを読み解く。都市部と地方の二極化、インバウンド需要、2025年問題…不動産市場を取り巻くリスクとチャンスを徹底解説。専門家との連携で空き家問題も解決!未来を見据えた、賢い土地活用術とは?

💡 地価の動向を理解するための基礎知識として、土地リテラシーの重要性を解説します。

💡 2023年~2025年の地価公示データを基に、都市と地方の二極化の実態を分析します。

💡 空き家問題の現状と、2025年問題が不動産市場に与える影響について考察します。

今回の記事では、地価の変動要因、2025年問題と空き家問題、そして未来を見据えた資産形成について掘り下げていきます。

土地リテラシーを磨く:地価を見抜く3つの視点

地価を見抜く秘訣は?REIT、指標、〇〇の組み合わせ!

生活感覚で街を観察し、総合的に判断!

土地の価値を見抜くための「土地リテラシー」とは何か。

地価の見極め方として、REIT、公的指標、街の観察を掛け合わせる重要性を解説します。

公開日:2018/09/04

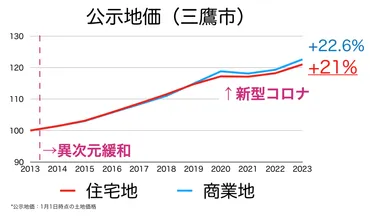

✅ 三鷹市の公示地価は上昇傾向にあり、特に三鷹駅周辺の上昇率が高い。

✅ 掲載されている地価データは、最寄りの駅からの距離、坪単価、前年比、5年前もしくは2019年からの上昇率を示している。

✅ 記事は三鷹市の土地価格の変動とその理由、将来の見通しについて解説する内容となっている(ただし、記事本文はデータの掲載のみ)。

さらに読む ⇒イエ&ライフ出典/画像元: https://ie-and-life.com/chika-mitaka/三鷹市の地価上昇は興味深いですね。

公示地価データだけでなく、REITや実際の街の様子を観察することで、より多角的に地価を分析できるという点が、とても参考になります。

地価を見極めるためのポイントとして、REIT(不動産投資信託)、公的指標、生活感覚の3つを掛け合わせる「土地リテラシー」が重要です。

REITはプロの目線で不動産価格を評価し、都心の商業地や郊外の住宅地の需要動向を把握するのに役立ちます。

公的指標、具体的には公示地価や実勢価格、地価LOOKレポートなどを活用し、地価の比較やリアルな価格、将来的な動向を把握することが重要です。

最後に、実際に土地を歩き、街の活気を観察することが重要です。

人通り、コンビニの商品、新築マンションのチラシ、子どもの多さ、夜間の明るさなどを観察することで、その土地の将来性を見抜くことができます。

特に、自然環境と都心へのアクセスの良さを兼ね備えた東京都三鷹市のようなエリアは、REITからも注目されています。

地価は「人の流れ」=「お金の流れ」によって決まるため、これらの要素を総合的に判断することが重要です。

『土地リテラシー』か!まさに、これからの時代に必要な力だな。REITや公的指標を参考に、街を歩いて観察する。これ、実践あるのみだな!

令和6年地価公示に見る、都市と地方の二極化

地価上昇の要因は?都市と地方の二極化、何が原因?

人口集中、テレワーク、インフレ、円安、インバウンド。

令和6年の地価公示結果から、都市と地方の地価二極化の現状を解説します。

インバウンド需要の回復による観光地の地価上昇や、都市部でのマンション用地需要の高まりについて触れます。

公開日:2023/11/07

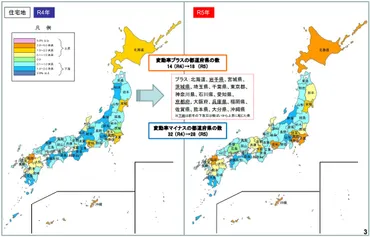

✅ 2023年の基準地価調査の結果、全国平均で2年連続の上昇となり、三大都市圏や地方四市でも地価上昇が拡大しています。地方圏でも商業地が32年ぶりに上昇に転じ、全国的に地価が回復傾向にあります。

✅ インバウンド需要の回復により、観光地では地価が顕著に上昇しており、宮古島や浅草、白馬村などがその代表例です。また、都市部では、交通利便性の高いエリアや再開発が進むエリアでマンション用地の需要が高く、地価を押し上げています。

✅ 地価上昇地点と下落地点の二極化が進んでおり、今後は地価変動に注意が必要です。上昇率トップの地域や、都道府県別のランキングなど、詳細なデータも公表されています。

さらに読む ⇒【ホームズ】日本最大級の不動産投資サイト《セミナーから投資物件探しまで》出典/画像元: https://toushi.homes.co.jp/column/research/land_price/beginner682/インバウンド需要の高まりが、地価にこれほど影響を与えているとは驚きです。

都市部と地方の二極化が進んでいるという現状も、今後の不動産投資を考える上で重要な視点ですね。

令和6年の地価公示では、都市部(特に東京)で地価上昇が顕著である一方、地方部では横ばいまたは下落傾向が見られます。

これは、都市部への人口集中、テレワーク普及による住宅需要増加、インフラ整備などが影響しています。

国内経済はインフレと金融緩和政策の影響を受け、地価上昇を招いている。

国際情勢、特に円安や海外投資家の動向も地価に影響を与え、特定の地域では海外投資による不動産購入が増加しています。

一方、地方の多くでは少子高齢化と空き家の増加により地価の上昇は限定的、または下落傾向にあり、不動産市場の二極化が進んでいます。

地価上昇エリアの特徴としては、都心であること、インバウンド需要が高いこと、そして根強いブランド力があることが挙げられます。

東京の麻布・青山・赤坂(3Aエリア)は高い地価を維持しており、軽井沢などの別荘地や、福岡などの地方都市も好調です。

いやー、すごいね!インバウンド需要で地価が上がるなんて、まるで海外ドラマの世界みたいだね!

次のページを読む ⇒

2025年の地価上昇と空き家問題!都市部の活況と地方の課題、相続・少子高齢化のリスク。専門家への相談で未来を切り開け!