日本の工場立地動向調査とは? 半世紀の変遷と今後の展望を解説!2024年最新版:工場立地動向調査から読み解く、日本の産業地図

日本の工場立地の今を映す『工場立地動向調査』。1967年から続く経済産業省の調査で、最新の工場立地データ、半導体・自動車産業の活況、立地選定の要因を分析。円安、地政学リスク、補助金が国内回帰を後押し。地域経済分析、産業インフラ整備の基礎資料として活用され、未来の工場立地戦略を読み解く。栃木県や福岡県の事例も紹介。

地域別の状況:栃木県の躍進と福岡県の事例

栃木県の工場立地、何がすごい?全国何位?

件数5位、面積4位!食料品製造業が活況。

地域によって、工場立地の状況は大きく異なります。

栃木県と福岡県の事例を参考に、その違いと特徴を見ていきましょう。

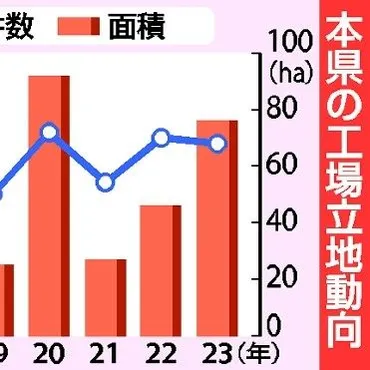

✅ 2023年の県内工場立地は、件数は前年比1件減の34件だったが、立地面積は65.2%増の76ヘクタールとなった。

✅ 都道府県別の順位は、件数が5位、面積が4位と、立地面積の増加により順位が上昇した。

✅ 立地面積の増加は、県北での大規模な製材製品製造工場の用地取得が主な要因である。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/907240栃木県の躍進は素晴らしいですね。

県北での大規模な工場立地が、大きな要因となっているようです。

福井県のデータも、ぜひ見てみたいですね。

2023年の工場立地動向調査結果によると、栃木県は製造業等の工場立地において活況を呈しています。

立地件数で全国第5位、立地面積で全国第4位を記録し、産業団地内への立地件数、県外本社企業の立地件数も上位にランクインしています。

業種別では、食料品製造業が最も多く、次いで輸送用機械器具製造業などが続きます。

地域別に見ると、宇都宮・芳賀地域が件数・面積ともに最も多く、栃木県が多様な業種にとって魅力的な立地環境を提供していることを示しています。

一方、福岡県では、2019年から2024年までの工場立地動向調査結果がPDFファイルで公開されており、詳細なデータを確認できます。

福岡県の調査結果に関する問い合わせ先も明示されています。

わー、うちの近所の工場も、もっとこう、地域の人たちと交流したり、地元の食材を使った美味しいもの作ったりしてくれたら嬉しいんだけどなー。

データ活用の多様性:検索と分析

工場立地調査、どう検索する?キーワードと演算子で詳細検索!

キーワードと演算子で絞り込み検索が可能。

データは、多角的に分析することで、より深い理解を得ることができます。

この章では、データ活用の多様性について見ていきましょう。

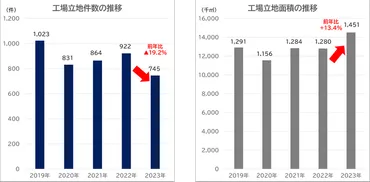

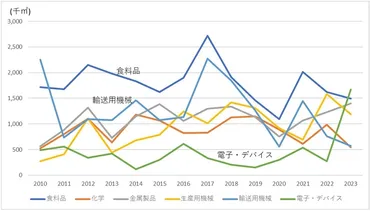

✅ 2023年の国内工場新設・設備投資調査レポートによると、工場立地件数は減少傾向にある一方で、半導体関連の大型工場の影響で立地面積は増加し、工場の大規模化が進んでいます。

✅ 電子・デバイス関連の工場は特に立地面積が拡大しており、半導体工場建設に加え、コロナ禍後の設備投資需要の高まりや開発コストの高騰が、工場の大規模化を後押ししていると考えられます。

✅ 2022年から2023年にかけては、コロナ禍で抑制されていた設備投資が回復し、コロナ禍前の水準に近づいています。

さらに読む ⇒最新ニュースをいち早く出典/画像元: https://newscast.jp/smart/news/9136670データの検索機能は、とても便利ですね。

キーワードを組み合わせることで、詳細な情報を得ることができます。

過去のデータも活用できるのは、素晴らしいですね。

工場立地動向調査のデータは、様々な切り口で分析できます。

提供統計名、提供分類、調査年、公開年月、統計表フォーマット、集計地域区分など、様々な条件で絞り込み検索が可能です。

検索時には、キーワードと演算子(空白=and、or、-、、())を組み合わせて詳細な検索ができます。

各統計調査の詳細については、経済産業省のホームページを参照することが推奨されており、そこには「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」などの情報が掲載されています。

平成14年(2002年)以前のデータについては、業種別・都道府県別の立地件数と敷地面積をまとめた時系列表(Excel)が利用できます。

地域分類は特定の地域区分に従っており、令和2年(2020年)以前の統計表では具体的な地域名と都道府県の対応が示されています。

日本標準産業分類に準拠しており、業種分類の変更に伴う集計内容の変遷にも注意が必要です。

ふむ、データは宝の山ですな。キーワードと演算子を駆使して、我が社のビジネスチャンスを探求しますか!

未来への展望:課題と持続可能な成長

工場立地調査の未来とは?日本の産業をどう支える?

産業発展の基盤、未来の立地戦略に不可欠!

最後に、今後の展望について見ていきましょう。

課題を乗り越え、持続可能な成長を実現するために、何が必要となるのでしょうか。

✅ 近年、半導体や自動車産業を中心に、国内回帰の動きが見られ、工場立地が加速。政府による補助金も後押ししている。

✅ 立地増加の背景には、需要増加への対応、円安、地政学的リスク、サプライチェーンの見直しなどがあり、交通インフラ、補助金、取引先との近接性などが立地を決定づける。

✅ 今後は、人材不足と用地不足の解消が課題。環境負荷低減、地方創生、グローバルサプライチェーンへの対応が重要となる。

さらに読む ⇒不動産の売買ならノムコムby野村不動産ソリューションズ出典/画像元: https://www.nomu.com/cre-navi/trend/20250218.html人材不足と用地不足は、早急に解決すべき課題ですね。

政府や地域社会の支援が、今後の成長を左右するでしょう。

今後の課題は人材不足と用地不足の解消であり、政府や地域社会の支援が不可欠です。

展望としては、環境負荷と持続可能性の確保、地方創生、グローバルサプライチェーンの変化への対応が重要になります。

工場立地動向調査は、工場立地の適正化と土地利用の合理化に貢献することを目指し、今後も日本の産業発展を支える重要な基盤となります。

そして、この調査は、1967年(昭和42年)から継続されており、日本の産業構造の変化を捉え、未来の工場立地戦略を考える上で欠かせない情報源となっています。

未来の工場立地戦略か。企業は、常に変化に対応できるよう、柔軟な発想と積極的な投資が必要やね!

本日の記事では、日本の工場立地動向調査について詳しく解説しました。

データ分析の重要性と、今後の展望について理解を深めることができました。

💡 工場立地は、日本の経済成長を支える重要な要素であり、今後の動向に注目。

💡 地域ごとの特徴を生かした工場誘致が活発化し、自治体の競争も激化している。

💡 人材不足、用地不足の課題を解決し、持続可能な成長を目指すことが重要。