日本の工場立地動向調査とは? 半世紀の変遷と今後の展望を解説!2024年最新版:工場立地動向調査から読み解く、日本の産業地図

日本の工場立地の今を映す『工場立地動向調査』。1967年から続く経済産業省の調査で、最新の工場立地データ、半導体・自動車産業の活況、立地選定の要因を分析。円安、地政学リスク、補助金が国内回帰を後押し。地域経済分析、産業インフラ整備の基礎資料として活用され、未来の工場立地戦略を読み解く。栃木県や福岡県の事例も紹介。

💡 工場の用地取得件数と取得面積が拡大。金属製品業が多く、関東臨海地域などが活発。

💡 半導体や自動車産業を中心に大規模な工場立地が加速。北海道、九州に注目。

💡 工場立地の主な理由は、手狭感の解消、需要増への対応、老朽化など。円安、サプライチェーンの見直しも影響。

本日は、日本の工場立地に関する最新の調査結果について、皆様と共有していきたいと思います。

まずは、この調査から分かることを見ていきましょう。

日本の工場立地:半世紀にわたる変遷と現状

2023年の工場立地、どの産業が特に活発だった?

半導体と自動車産業が活発。

日本の工場立地は、経済状況や社会情勢と密接に連動し、常に変化しています。

今回は、最新の調査結果から、その現状と今後の動向を読み解いていきましょう。

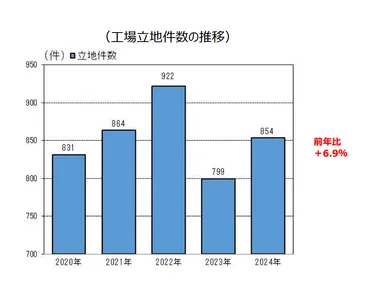

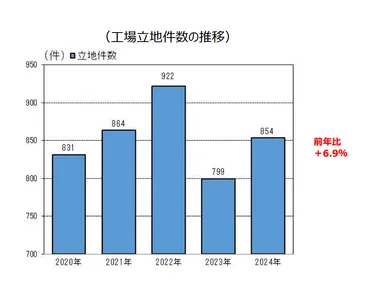

✅ 経済産業省の調査によると、2024年の工場・研究所の用地取得件数は854件(前年比6.9%増)、取得面積は1982ha(同28.4%増)と拡大しました。

✅ 業種別では金属製品が最も多く、地域別では関東臨海、東海、近畿、中国地域で件数が増加。都道府県別では茨城県が件数、福井県が面積で最多でした。

✅ リーマンショック後の2024年は、件数は横ばいながらも面積は最大となり、東京・大阪からの工場転出が目立つ一方、関東地方や愛知県を中心とする東海地方での動きが見られます。

さらに読む ⇒toppage出典/画像元: https://www.automation-news.jp/2025/07/95751/取得件数と面積の増加は、日本の製造業にとって明るい兆しですね。

特に、関東地方での活発な動きは、今後の経済成長を期待させます。

1967年(昭和42年)に始まった「工場立地動向調査」は、日本の工場立地の実態を把握し、工場立地の適正化と土地利用の合理化に貢献することを目的に、経済産業省によって実施されています。

調査は、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、および研究機関を対象に、1000㎡以上の用地を取得した事業者に対して行われています。

1974年(昭和49年)からのデータが提供されており、年次、上期速報、年間確報といった形で公表されています。

資料は、PDF形式の概要資料、Excel形式の個別表、および時系列表で提供され、詳細な統計情報を把握できます。

過去のデータについては、業種別や都道府県別の集計が提供されており、長期的な傾向を分析できます。

また、資料には、利用上の注意、用語の解説、推計方法なども含まれています。

近年では、半導体や自動車産業を中心に、国内での大規模工場立地が加速しています。

2023年の立地面積は1451万㎡に達し、特に北海道と九州での半導体工場の建設が目立ちます。

工場立地の主な理由は「手狭感の解消」「需要増への対応」「老朽化」であり、立地選定では「用地価格」「交通アクセス」「労働力」「取引先への近接性」が重視されます。

この背景には、円安、海外人件費の上昇、地政学的リスク、サプライチェーンの見直しがあり、日本政府の補助金も後押ししています。

なるほど、工場立地動向調査は、まさに企業の未来を占う羅針盤ですな! 経済産業省殿、データ収集ご苦労様でございます!

立地選定の鍵:要因と影響

工場立地選定で重要なのは?国内回帰の後押しとは?

交通アクセス、労働力!補助金とリスクも後押し!

工場立地を左右する要因は多岐にわたりますが、近年は特に、地政学リスクやサプライチェーンの見直しが大きな影響を与えています。

次に、これらの要因がどのように影響しているのか見ていきましょう。

✅ 地政学リスクやサプライチェーン見直しを背景に、製造業の国内回帰が進み、特に東日本地域で自治体による工場誘致が活発化している。

✅ 茨城県、栃木県、北海道などが、補助金制度や立地特性を活かして企業誘致を積極的に行っており、成長産業の集積を目指している。

✅ 工場立地を巡っては、用地不足という課題がある一方で、国による土地利用転換の迅速化支援や、北海道におけるデータセンター誘致の動きなど、様々な取り組みが進んでいる。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/42572国内回帰の流れを後押しする補助金は、企業にとって大きなメリットになりますね。

誘致合戦も激化しているようですし、今後の動きが気になります。

工場立地選定における主な要因は、用地価格、交通アクセス、労働力、取引先への近接性です。

円安、海外人件費の上昇、地政学的リスク、サプライチェーンの見直しといった要因が、国内回帰を促し、政府による補助金もこれを後押ししています。

ケーススタディからは、交通インフラの充実や関連産業との近接性が重要であることが示されています。

調査結果は、地域経済分析や産業インフラ整備の基礎資料として、国や地方自治体で活用されるほか、金融機関やシンクタンクでも利用されています。

調査は、地方経済産業局を通じて行われ、郵送または電子メールで回答が提出されます。

電子メールでの提出には、ファイル展開用のパスワードが必要です。

調査結果は、速報値が年2回、確報値が翌年9月に公表されます。

調査項目には、工場名、敷地面積、建築予定面積、工場の機能、立地地点選定理由、主要原材料・製品名、産業分類、予定従業者数などが含まれます。

立地選定の要因、交通アクセスとか、すっごく大事よね。あの、北海道なんて、広大な土地と、豊富な自然と、おいしい水があるから、データセンターとか誘致したら、絶対成功すると思うんだけどなぁ。

次のページを読む ⇒

栃木県&福岡県の工場立地動向を徹底分析!最新データで日本の産業構造と未来の戦略を探る。人材不足や用地問題への対策も。