粉飾決算倒産急増!中小企業を蝕む不正の実態とは?2024年、粉飾決算倒産が過去最多を更新

中小企業を蝕む粉飾決算の実態を暴く!倒産激増の裏に潜む手口とは?銀行と税理士の視点の違い、経営者と顧問税理士の関係性、無保証融資の増加による影響まで徹底解説。売上水増し、費用過少計上…粉飾決算を見抜くために必要な知識と、企業の未来を守るための正直な経営とは?粉飾決算のリスクと、その回避策を事例とともに提示します。

粉飾決算の具体的な手口と影響

粉飾決算で何が起こる?倒産リスクと責任とは?

倒産、刑事責任、レピュテーションリスクが起こる。

粉飾決算には、売上の水増しや架空の取引など、様々な手口があります。

粉飾は一時的に利益を増やすことができますが、結果的に企業の倒産を早めることになります。

✅ 粉飾決算は、虚偽の財務諸表を作成する犯罪行為であり、株価操作や融資獲得などの動機で行われる。

✅ 粉飾決算の手口には、在庫や売上の水増し、循環取引、架空取引などがあり、二重帳簿が用いられることもある。

✅ 粉飾決算は一時的に利益を増やすことができるが、翌年には反動で利益が減少し、企業の倒産を早める原因となる。

さらに読む ⇒中小企業を支える経営ノウハウ情報局出典/画像元: https://bcj-co.jp/keiei5/knowhow66.html粉飾決算の手口は巧妙化しており、企業を蝕む深刻な問題です。

発覚した場合のレピュテーションリスクは大きく、経営者だけでなく、関係者全員が責任を問われる可能性があります。

粉飾決算の手口は多岐にわたります。

売上の水増し、費用の過少計上、在庫の過大計上、架空資産の計上、負債の簿外化などが代表的です。

これらの行為は、銀行からの信用を失い、融資を打ち切られるだけでなく、倒産のリスクを著しく高めます。

また、金融庁による検査や、経営者の刑事責任も問われる可能性があります。

粉飾決算が発覚した場合、企業のレピュテーションリスクは甚大で、経営者だけでなく、数値責任を持つ全ての構成員が不正に関与する可能性があります。

ちょっと待って!架空の取引とか、そんなことしたら絶対バレるでしょ!なんでそんなことするの?

無保証融資時代の到来と変化する銀行の役割

地銀の無保証融資拡大、企業に何をもたらす? 倒産への影響は?

新陳代謝促進の可能性。リスク管理強化も課題。

無保証融資が増加する中で、銀行の役割も変化しています。

決算書の信ぴょう性が問われるようになり、金融庁も動きを見せています。

公開日:2012/10/25

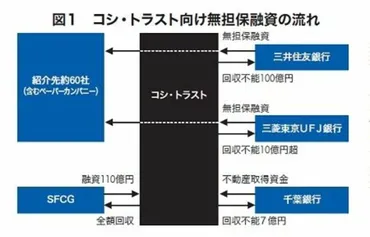

✅ 都内の不動産会社「コシ・トラスト」は、偽造した財務諸表で無担保融資を詐取し、三井住友銀行などから多額の融資を得ていたが、返済に行き詰まり焦げ付きが発生。SFCGからの借り換えで銀行との関係を維持していた。

✅ 中小企業向け無担保融資は、決算書偽造や経営環境の悪化により、融資事故が相次ぎ、金融庁もメガバンクの実態調査に乗り出すなど、大きな曲がり角を迎えている。

✅ 金融庁は、スコアリングモデルを使った無担保融資の活用推奨を自粛し、三菱東京UFJ銀行のように会計事務所と提携して与信審査を強化する動きも出てきている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/1425?display=b無保証融資の増加は、中小企業にとってはチャンスですが、銀行にとってはリスク管理が重要になります。

粉飾決算が発覚した場合のリスクも高まるため、注意が必要です。

地方銀行では、経営者による個人保証を求めない無保証融資が過半を占めるようになりました。

これは、金融庁の監督指針改正により経営者保証の手続きが厳格化されたことが主な要因です。

無保証融資の増加は、企業の倒産に対する心理的ハードルを下げ、企業の新陳代謝を促進する可能性を秘めています。

一方で、銀行は貸倒れリスクを管理するために、借手企業の経営状況をより厳格にモニタリングする必要が出てきます。

このことは、決算書の粉飾という古典的な問題に再び焦点が当たるきっかけとなります。

粉飾決算に基づいた融資により損失を被った場合、銀行は取締役に対し損害賠償を求めることが考えられます。

顧問税理士も責任を追及されるケースがあり得ます。

無保証融資が増えるのは、中小企業にとっては朗報です。でも、銀行もリスク管理をしっかりしないと、同じ轍を踏むことになりますね。結局、信用が一番大事ってこと。

企業を守るために:正直な経営と透明性の重要性

粉飾決算を避ける秘訣は?

正直な経営と税理士との適切な関係!

粉飾決算を避けるためには、経営者の意識改革が不可欠です。

正直な経営と透明性の高い企業運営が、企業の未来を築くのです。

公開日:2012/05/10

✅ AIJ投資顧問の事例を基に、粉飾決算が数字上は良く見えても、実態と乖離している危険性を示唆しています。

✅ 粉飾決算を行うと、経営者は数字に慣れてしまい、実態を見失うという罠に陥り、負のループに陥る可能性があると指摘しています。

✅ 粉飾は一時的なものであり、経営者は自身の身を切る覚悟で実態に戻す努力を怠らないことが重要だと強調しています。

さらに読む ⇒アタックスグループ出典/画像元: https://www.attax.co.jp/e-kaisha/kaikei/%E3%80%8C%E7%B2%89%E9%A3%BE%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%90%BD%E3%81%A1%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E7%BD%A0%E3%80%9C%E8%B2%A0%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%85%A5/AIJ投資顧問の事例は、粉飾決算の危険性を示唆しています。

数字だけを追い求めるのではなく、実態を把握し、正直に経営することが重要だということがよく分かります。

粉飾決算を避けるためには、経営者と税理士が、正直な経営と適切な関係を構築することが不可欠です。

経営者は、会計知識の習得や適切な管理体制の構築に努め、透明性の高い企業運営を目指すべきです。

内部統制の強化は、不正会計のリスクを軽減するために重要です。

粉飾決算は、企業の持続的な成長を阻害し、未来を奪う行為です。

アタックス・ビジネス・コンサルティングは、不正・不祥事に関するセミナーを通じて、事例に基づいた解説を行っています。

経営者は、粉飾決算を回避するために、正直な経営と税理士との適切な関係構築が重要です。

粉飾決算が発覚した場合、銀行融資は打ち切られる可能性が高く、企業は倒産のリスクに直面します。

会社の未来を守るために、正直な経営こそが最も重要なのです。

なるほどねー。結局は、ごまかしはいつかバレるってことだよね。正直者が一番ってこと!

粉飾決算は、企業の未来を奪う行為です。

正直な経営と透明性こそが、企業を守るために最も重要なのです。

本日はありがとうございました。

💡 粉飾決算は、不正な会計処理によって財務諸表を偽ること。

💡 粉飾決算は、融資獲得や経営状況を良く見せるために行われることが多い。

💡 粉飾決算には様々な手口があり、企業を倒産に追い込む危険性がある。