少子化問題の現状と対策:少子化(出生数、未婚化、晩婚化)の現状と課題を徹底解説?少子化問題:日本の少子化、出生率低下、政府の対策と課題

日本の少子化は待ったなし!出生率低下の根本原因を徹底分析。未婚化、晩婚化、経済的不安…課題山積の中、政府の対策は?児童手当拡充は効果ある?3兆円規模の対策の行方は?保育の質、働き方改革、学費軽減…少子化脱却に向けた多角的な視点と、未来への提言とは?持続可能な社会を築くためのヒントがここに。

少子化対策における不都合な真実

少子化対策、予算増だけで大丈夫?効果と視点の転換は?

多角的な視点と社会設計が重要。予算だけでは不十分。

少子化対策は重要課題ですが、保育所整備が出生率向上に直結するとは限りません。

未婚者の結婚支援に重点を置くべきです。

予算増加だけではなく、費用対効果や人口減少を前提とした社会の仕組み作りも必要です。

✅ 少子化対策は重要課題だが、保育所整備などの子育て支援策が出生率向上に直接的に繋がるとは限らず、女性就業率との相関も弱い。また、地方創生と少子化対策を結びつける議論についても、東京の出生率が低いのは未婚者の割合が高いためであり、対策の重点は未婚者の結婚支援に置くべき。

✅ 少子化対策予算は既に増加しているにも関わらず、出生率は低下傾向にあり、2030年代初頭に予算を倍増させても、2025年の希望出生率1.8の達成は困難と見込まれる。出産可能年齢の女性の減少も考慮すると、出生数の回復はさらに厳しい状況。

✅ 少子化対策では、財源確保だけでなく、予算の費用対効果や、人口減少を前提とした社会の仕組み作りとの比較検討も必要。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=76757?site=nli少子化対策の予算が増加しても、出生率が低下しているというのは、非常に示唆的ですね。

地方創生との連携も試みられていますが、未婚者の結婚支援など、対策の重点を改めて見直す必要がありそうですね。

過去10年間で対策予算が増加したにも関わらず、出生率は低下傾向にあります。

伝統的な少子化対策は、男女共同参画の文脈で論じられ、女性の就業支援が主な施策とされてきましたが、就業率と出生率の相関関係は限定的です。

地方創生との連携も試みられていますが、東京の出生率が低いことを踏まえると、未婚者を含めた算出方法に問題があり、有配偶者の出生率は全国平均と同程度です。

予算の「倍増」についても、費用対効果や、人口減少を前提とした社会の仕組み作りとの比較検討が必要です。

単なる予算増額だけではなく、より多角的な視点と、人口減少を前提とした社会設計も視野に入れるべきです。

少子化対策って、難しい問題ね。保育園を増やしても、結婚しない人が増えたら意味がないってことよね。それに、お金をかければいいってもんでもないし。もっと根本的なところから考え直す必要があるんじゃないかしら。

若者の経済的負担と少子化の関係

少子化対策、出生率アップに不可欠な3つの施策とは?

柔軟な働き方、学費軽減、待機児童解消!

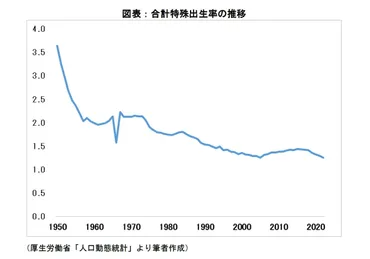

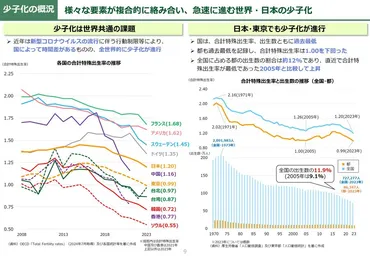

日本の合計特殊出生率は過去最低を記録し、東京都も同様に過去最低を更新しました。

若者の経済的負担も大きく、奨学金の返済などが結婚や出産への意欲を削いでいると考えられます。

✅ 日本の合計特殊出生率と出生数は過去最低を記録し、東京都も同様に過去最低を更新し、合計特殊出生率は1.00を下回った。

✅ 近年、新型コロナウイルスの影響もあり、世界的に少子化が進行しており、東京都の出生数は全国の約12%を占めている。

✅ 他国と比較すると、日本の合計特殊出生率は低く、特に東京は他の地域よりも低い水準にある。

さらに読む ⇒都庁総合ホームページ 最新の報道発表等出典/画像元: https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/kodomoseisaku/book/2024-08_tokyo_shoshika/pageindices/index10.html若者の経済的負担が、少子化に大きく影響しているというのは納得ですね。

奨学金や将来への不安が、結婚や子育てへのハードルを高くしているという事ですね。

働き方の柔軟化や学費軽減などの施策が重要になってきます。

少子化の背景には、若者の経済的負担も大きく影響しています。

大学生の約2人に1人が奨学金を利用しており、その利用率は増加傾向にあります。

返済総額は平均300万円を超え、一部は500万円以上にもなります。

この返済負担は、卒業後の生活設計や結婚、出産、子育てへの意識に影響を与えています。

政府は、希望出生率1.8の実現を目指していますが、低所得世帯への現金給付の効果は限定的であり、巨額の現金給付は育児放棄のリスクもあります。

OECD諸国のデータ分析に基づき、2045年の出生率2.07を目指すためには、「働き方の柔軟化による週7時間の労働時間短縮」「高等教育の学費の軽減」「潜在的待機児童の完全解消」の3つの施策を組み合わせるべきです。

なるほど、若者の経済的負担が少子化に繋がっているわけか。これは企業としても、若者の給与水準の向上や、キャリアアップの支援など、積極的に取り組むべき課題ですね。将来への不安を取り除くことが、少子化対策の第一歩になるでしょう。

少子化対策の展望と課題

少子高齢化対策、本当に必要な施策は?

保育の質向上、雇用安定化、多角的な視点。

フィンランドが出生率低下に見舞われているように、少子化は世界的な問題です。

少子化対策を進めるにあたり、保育の質の確保や若年層の雇用安定化も重要です。

公開日:2024/03/01

✅ フィンランドは手厚い育児ケアなどで「モデル」とされてきたが、2010年以降出生率が急激に低下し、その原因が見過ごされてきたと専門家は指摘している。

✅ 少子化は世界的な問題であり、フィンランドだけでなく、保守・リベラル、経済状況に関わらず様々な国で進行している。かつて高出生率を誇った国々も例外ではない。

✅ フィンランド家族連盟人口研究所のアンナ・ロトキルヒ研究部長は、少子化問題について研究しており、2020年から2021年にかけて当時の首相に助言を行った。

さらに読む ⇒クーリエ・ジャポン出典/画像元: https://courrier.jp/news/archives/354616/フィンランドでさえ、出生率が低下しているというのは衝撃的ですね。

単に子育て支援だけでは解決しない、もっと根本的な問題があるということでしょう。

若年層の雇用安定化という点は、非常に重要だと思います。

少子高齢化は同時に進行しており、労働力人口の減少、社会保障の財源確保を難しくしています。

2024年には総人口が1億2380万人となり、2065年には8808万人まで減少すると予測されています。

少子化対策を進めるにあたり、保育の質の確保も重要です。

保育無償化は、高所得者の需要を喚起し、保育の質の低下を招く恐れがあるため、保育の無償化の見直し、上限額の設定、保育士の処遇改善、受け皿拡大に予算を充てるべきです。

また、若年層の雇用安定化も重要です。

フィンランドの例を参考に、子育て支援政策が手厚くても、若年層の雇用不安定化が出生率低下の原因となる可能性があり、日本でも若年層の雇用安定化が重要な課題です。

少子化対策は、単なる予算増額だけではなく、多角的な視点と、人口減少を前提とした社会設計を組み合わせ、持続可能な社会を目指す必要があります。

やっぱ、少子化は世界的な問題なんだね。フィンランドみたいに手厚い支援があってもダメってことは、根っこが深い問題ってことだよね。若者の雇用とか、もっと根本的なところから考えないと、対策にならないんじゃないかな。

今回は、少子化問題の現状と課題、そして今後の展望について、多角的に見てきました。

少子化対策は、一筋縄ではいかない難しい問題ですが、私たち一人ひとりが、この問題に関心を持ち、考え続けることが大切です。

💡 少子化問題は、晩婚化・未婚化、経済的負担、子育てと仕事の両立の難しさなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。

💡 政府は様々な対策を講じていますが、費用対効果を検証し、多角的な視点と人口減少を前提とした社会設計が必要です。

💡 単なる予算増額だけではなく、若者の経済的負担の軽減、雇用安定化、働き方の柔軟化など、多角的な視点からの対策が求められます。