少子化問題の現状と対策:少子化(出生数、未婚化、晩婚化)の現状と課題を徹底解説?少子化問題:日本の少子化、出生率低下、政府の対策と課題

日本の少子化は待ったなし!出生率低下の根本原因を徹底分析。未婚化、晩婚化、経済的不安…課題山積の中、政府の対策は?児童手当拡充は効果ある?3兆円規模の対策の行方は?保育の質、働き方改革、学費軽減…少子化脱却に向けた多角的な視点と、未来への提言とは?持続可能な社会を築くためのヒントがここに。

💡 晩婚化や未婚化の進行、経済的不安、子育てと仕事の両立の難しさなどが原因として挙げられる。

💡 政府は児童手当の拡充など対策を講じているが、費用対効果や財源の問題も存在する。

💡 少子化対策は予算増額だけでなく、多角的な視点と人口減少を前提とした社会設計が必要である。

今回は、深刻化する少子化問題について掘り下げていきます。

少子化の原因、政府の対策、そして私たちがこれからどう向き合っていくべきか、一緒に考えていきましょう。

少子化の現状と要因

日本の少子化、何が原因?未来への影響は?

未婚率上昇、晩婚化、経済的不安などが原因。

日本の少子化は深刻な状況で、晩婚化・未婚化が進行しています。

女性の社会進出や経済的な不安、結婚の必要性を感じない人の増加などが要因として挙げられます。

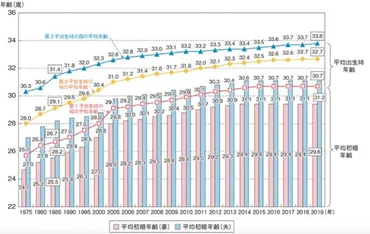

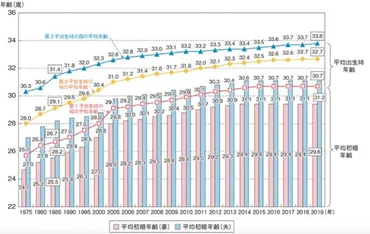

✅ 日本では晩婚化と未婚化が進行しており、平均初婚年齢の上昇、未婚者の割合増加が見られる。

✅ 晩婚化・未婚化が進む原因として、女性の社会進出、結婚相手に巡り合えない、結婚の必要性を感じない人の増加、経済的な不安などが挙げられる。

✅ 晩婚化・未婚化は少子化の原因として問題視される一方で、行動の自由さといったメリットも存在する。

さらに読む ⇒日本の声 ~Voice of Japan~出典/画像元: https://voice-of-japan.net/social-issues/1167/少子化の現状は、様々な要因が複雑に絡み合っているんですね。

未婚率の上昇や少母化が大きな影響を与えているという点が印象的でした。

晩婚化・晩産化も進んでいるという事なので、20代の出生率が重要になってくるんですね。

日本の少子化は深刻な問題であり、1990年代に予測された第三次ベビーブームが起こらなかったことが大きな転換点でした。

1985年から2020年までの間に、15~39歳の人口が3割減少し、出生数は4割、初婚数は46%減少しています。

その原因は、未婚率の上昇と、親となる人口の減少(少母化)にあり、出生数の減少に拍車をかけています。

晩婚化・晩産化も進んでおり、20代の出生率が少子化を左右する重要な要素であることが示唆されています。

特に、経済的な不安定さ、女性の社会進出と子育て支援の遅れも少子化を加速させており、所得の低い男性や非正規雇用の女性の未婚率が高いこと、育児と仕事の両立の困難さ、個人主義的な価値観の変化などが要因として挙げられます。

なるほど、少子化の原因は多岐にわたるんですね。未婚率の上昇や経済的な不安、これは企業としても無視できない問題です。特に経済的な不安定さは、若者の将来への希望を奪い、結婚や出産を躊躇させる大きな要因になっていると考えられます。

政府の少子化対策と課題

少子化対策、児童手当拡充で未来は変わる?

3兆円規模の対策も、費用対効果の検証が不可欠。

政府は少子化対策として、児童手当の拡充など様々な施策を検討しています。

しかし、過去の政策を踏まえると、十分な効果を上げていないという課題も存在しています。

費用対効果を慎重に検証する必要があるでしょう。

✅ 政府は、少子化対策として2024年度中に児童手当を拡充し、支給対象を高校生まで引き上げ、第3子以降は支給額を月3万円に増額、所得制限も撤廃する。

✅ 高校に通っていなくても、親が監護し、生計が同一であれば支給対象となる。支給開始は2024年10月で、12月から年6回の支給となり、支給期間は18歳の誕生日後の最初の3月31日まで。

✅ 第3子以降の増額は、3人以上の子どもがいる家庭への経済的支援を目的とするが、現行制度では長子が大学進学などで「第1子」から外れると、3万円支給の対象期間が短くなる問題があり、政府は対応を検討している。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/70795/政府の少子化対策は、児童手当の拡充など、様々なものが検討されていますね。

過去の政策の効果検証や、財源の問題など、課題も多く、今後どのように進んでいくのか注目したいです。

政府は、少子化対策として様々な施策を講じています。

3月末にまとめる予定の少子化対策では、児童手当の拡充(支給年齢の18歳までの引き上げ、所得制限の撤廃、多子世帯への加算)を柱としています。

その他、保育士の配置基準の見直し、出産費用の公的健康保険適用検討、育休給付なども盛り込まれる方向です。

しかし、過去の政策を踏まえると、これらの対策が十分な効果を上げていないという課題があります。

費用対効果を慎重に検証し、女性の子育てと仕事の両立を支援する社会の実現が重要です。

児童手当拡充については、所得制限撤廃の効果が限定的であること、高額所得世帯への給付が子育てインセンティブに繋がりにくいことなど、費用対効果を十分に検討する必要があります。

政府は多子世帯への加算、支給対象年齢の引き上げ、所得制限撤廃を検討しており、これらの対策には最大で約3兆円の追加予算が必要と試算されていますが、具体的な内容や財源については議論が先送りされる可能性があります。

児童手当の拡充は良い試みだと思いますが、費用対効果をしっかり見極める必要がありそうですね。高所得者への給付が子育てインセンティブに繋がりにくいという点も気になります。少子化対策は、単なるバラマキではなく、効果的な施策を打ち出すことが重要です、頑張って欲しいね。

次のページを読む ⇒

少子化対策、予算増だけではダメ!若者の経済的負担、働き方改革、教育費軽減が鍵。保育の質維持も重要。人口減少社会を見据えた、多角的な対策が必要!