「静かな退職」の実態とは?働き方改革と価値観の変化がもたらす影響とは?「静かな退職」がもたらす労働市場への影響

「静かな退職」とは、必要最低限の業務に留める働き方。SNS発信で広がり、現代のワークライフバランス重視の価値観と合致。20代を中心に増加傾向、企業は認知度低く、マネジメントに課題。収入やスキルへの不安、職場への影響への認識ギャップも。労働者と企業双方にメリットも。AI活用や長期的な雇用への影響も。今後のキャリア形成や組織活性化への影響について、更なる議論が必要。

調査データから見る静かな退職

静かな退職、何が課題?GPTWJapan調査の結果とは?

増加傾向、経営層の認知不足、自身の影響軽視。

次に、調査データから見える「静かな退職」の現状について見ていきましょう。

2024年の調査結果から、どのような傾向が明らかになったのでしょうか。

年代別の傾向や、企業側の認識についてもお伝えします。

✅ Great Place To Work® Institute Japanによる2024年の調査で、静かな退職の実践者が微増していることが判明し、特に25歳~29歳、35歳以上の年代で増加傾向が見られました。

✅ 静かな退職の認知度は全体で約3割であり、経営・役員層の認知度が低いことが課題として挙げられています。

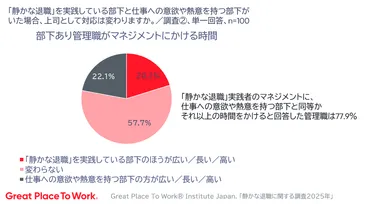

✅ 部下を持つ管理職の多くは、静かな退職の実践者とそうでない部下を区別せず、公平にマネジメントしようと努めていることが明らかになりました。

さらに読む ⇒働きがいのある会社研究所(Great Place To Work® Institute Japan)出典/画像元: https://hatarakigai.info/library/report/20250304_3849.html25~29歳と35歳以上の年代で「静かな退職」が増加傾向にあるというのは興味深いですね。

経営層の認知度が低いというのも、今後の課題として重要になってきます。

静かな退職が、職場にどのような影響を与えるのか、より深く理解する必要がありそうです。

GreatPlaceToWork®InstituteJapan(GPTWJapan)は、2024年12月に20~59歳の男女13824名を対象に「静かな退職」に関する調査を実施しました。

その結果、静かな退職の実践者は増加傾向にあり、特に25~29歳と35歳以上の年代で増加が顕著であることが明らかになりました。

静かな退職の認知度は約3割で、経営・役員層の認知度が低い傾向が見られました。

静かな退職実践者の3割以上は収入やスキルへの不安を抱えていますが、職場での孤立を不安に感じている割合は低いことも判明しました。

実践者の4割以上は、自身の働き方が職場に影響を与えないと考えている一方、上司層は影響があると感じているようです。

この結果から、静かな退職実践者は、自身の影響を客観的に把握できていない可能性があります。

調査から、静かな退職は増加傾向にあり、経営層の認知度が低いことが課題として浮き彫りになりました。

部下を持つ管理職は、静かな退職実践者も、そうでない部下も公平にマネジメントしようと努めています。

うーん、難しいことはよく分かんないけど、みんなが働きやすくなるなら良いんじゃない?上司の人も大変なんだろうけどね。

静かな退職に対する多様な意見

「静かな退職」って何?賛否両論あるその働き方の本質は?

個々の働き方を尊重する一方、組織への影響も考慮。

「静かな退職」に対する様々な意見を紹介します。

肯定的な意見から、企業側の懸念まで、多様な声を聞いていきましょう。

また、海外の事例を通して、この現象が世界的に見ても特別なものではないことを確認します。

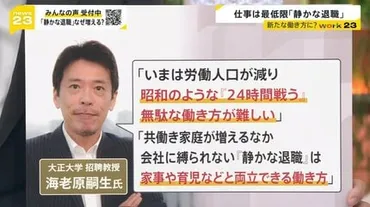

✅ 「静かな退職」(クワイエットクイッティング)は、最低限の仕事しかしない働き方で、家事や育児との両立を可能にするという専門家の分析がある。

✅ これは、労働人口減少や共働き世帯の増加を背景に、会社に縛られない働き方が重要になっていること、また、仕事だけに全力を注ぐのではなく、人生の他の部分も大切にするという価値観が広まっていることを示唆している。

✅ 「静かな退職」は、アメリカの「クワイエットクイッティング」、中国の「寝そべり族」などの現象と同様に、競争社会に対するアンチテーゼとして、若い世代を中心に世界的に流行している。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1871605?page=4「静かな退職」に対する意見は本当に様々ですね。

企業側も、個々の働き方を尊重しつつ、組織としてのパフォーマンスを維持するために、試行錯誤している様子が伺えます。

世界的に見ても、働き方の多様化は避けられない流れなのかもしれません。

「静かな退職」に対する意見は分かれています。

企業の中途採用担当者からは、肯定的な意見として「個々の働き方を尊重すべき」「特定の業務には不可欠」といった声がある一方、否定的な意見として「組織にとってプラスにならない」「他の従業員に伝播する」「スキルアップに問題がある」といった声も挙がっています。

海老原嗣生氏は、「静かな退職」は世界では当たり前の働き方であると指摘しており、ヨーロッパでは入社時に個々の役割が決定し、専門性を高めて働くことが一般的であると説明しています。

TBSニュース23の調査では、全世代で4割を超える人がこのスタンスをとっているという結果も出ています。

なるほど。多様な意見があるのは当然ですね。ただ、大切なのは、会社と従業員がwin-winの関係を築けるようにすること。そのためには、対話と工夫が不可欠です。そして何よりも、お金儲けに繋がるように仕組むことが重要です!

静かな退職のメリットと課題

「静かな退職」はwin-win?その本質と企業への影響は?

労働者と企業にメリット。対策と議論が必要。

最後に、「静かな退職」のメリットと課題を整理します。

労働者と企業、双方にとっての利点と注意点を確認し、今後の働き方について考えていきましょう。

✅ 「静かな退職」とは、必要最低限の仕事のみをする労働者の状態を指し、ハッスルカルチャーへの反発、働き方の多様化、仕事のストレス増加などがその主な原因として挙げられています。

✅ 静かな退職が増加する要因として、長時間労働の是正を目指す動き、リモートワークや副業の推進による働き方の多様化、終身雇用の価値観の低下が関係しています。

✅ 企業が静かな退職に対応するためには、業務範囲や責任の明確化、不公平感のない評価制度の構築、労働者のエンゲージメントを高める施策などが重要です。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15070954「静かな退職」は、労働者と企業の双方に、様々な影響を与えますね。

AIの活用など、新しい動きも出てきています。

個々人のキャリア形成や組織の活性化にも繋がるよう、企業も労働者も、積極的に情報収集し、変化に対応していくことが重要ですね。

「静かな退職」には、労働者と企業の双方にメリットがあります。

労働者にとっては、男女問わずフラットに長く働ける可能性があり、企業にとっては、年功序列の給与体系を壊し、長期的な雇用と人手不足の解消につながる可能性があります。

また、静かな退職を選択する人々は、AIを活用して上司とのコミュニケーションを図るなどの変化も見られます。

ただし、この働き方には、個人のキャリア形成や組織全体の活性化に対する影響について、更なる議論が必要とされています。

静かな退職は、単なる怠けではなく、給料に見合った仕事を提供するという意識を持つ人もいます。

企業は、静かな退職が職場に及ぼす影響について、更なる調査と対策を講じる必要があります。

へぇー、色んな考え方があるんだね。あたしは、自分のペースで仕事できるのが、一番良いと思うけどね。疲れちゃったら、ゆっくり休むのが一番よ!

「静かな退職」は、現代の働き方における重要なテーマですね。

それぞれの立場から、この現象を理解し、より良い働き方を模索していくことが大切だと感じました。

💡 「静かな退職」は、働き方改革と価値観の変化が影響している。

💡 企業は業務の明確化や評価制度の見直し、エンゲージメントを高める施策が必要。

💡 労働者と企業が、それぞれのメリットを理解し、より良い働き方を模索することが重要。