「静かな退職」の実態とは?働き方改革と価値観の変化がもたらす影響とは?「静かな退職」がもたらす労働市場への影響

「静かな退職」とは、必要最低限の業務に留める働き方。SNS発信で広がり、現代のワークライフバランス重視の価値観と合致。20代を中心に増加傾向、企業は認知度低く、マネジメントに課題。収入やスキルへの不安、職場への影響への認識ギャップも。労働者と企業双方にメリットも。AI活用や長期的な雇用への影響も。今後のキャリア形成や組織活性化への影響について、更なる議論が必要。

💡 「静かな退職」とは、必要最低限の仕事のみを行い、プライベートを重視する働き方のこと。

💡 20代を中心に「静かな退職」を選択する人が増え、ワークライフバランスを求める価値観が浸透。

💡 企業は、静かな退職に対応するため、業務の明確化や評価制度の見直しが必要。

本日は「静かな退職」について、様々な角度から掘り下げていきます。

この現象が、私たちの日々の働き方や、これからの社会にどのような影響を与えるのか、一緒に考えていきましょう。

静かな退職の出現と背景

「静かな退職」とは?新しい働き方のトレンドを教えて!

必要最低限の業務のみ行う働き方。

「静かな退職」という言葉、最近よく耳にしますよね。

これは、会社を辞めずに、必要最低限の業務だけを行う働き方のことです。

2人に1人がこの働き方を選択しているという調査結果もあり、その背景には様々な要因があります。

✅ 「静かな退職」とは、会社を辞めずに、必要最低限の業務のみを行い、仕事とプライベートの境界線を明確にする働き方で、2人に1人が選択しているという調査結果が出ている。

✅ 「静かな退職」を選択する主な理由は、ワークライフバランスを重視し、プライベートな時間を確保したいという価値観の変化や、努力が報われないと感じるケースが増加していることにある。

✅ 調査データから、世界的に「静かな退職」を選択する労働者が増え、仕事への打ち込み度合いの低下とストレスレベルの上昇が関連していることが示唆され、熱意を持って仕事に打ち込むことの重要性も指摘されている。

さらに読む ⇒コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部出典/画像元: https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2024/05/post-721.php「静かな退職」は、現代社会の働き方に対する価値観の変化を象徴しているように感じます。

ワークライフバランスを重視し、仕事だけに人生を捧げないという考え方は、とても共感できますね。

熱意を持って仕事に打ち込むことの大切さも忘れずにいたいものです。

近年、働き方に対する価値観が大きく変化し、その中で「静かな退職(Quiet Quitting)」という概念が注目を集めています。

これは、仕事への意欲や熱意を積極的に持たず、必要最低限の業務のみを行う働き方です。

2022年にSNSで広まり、かつてのハッスルカルチャー、つまり仕事に人生を捧げる働き方とは対照的で、過重労働やバーンアウトを引き起こす可能性がありました。

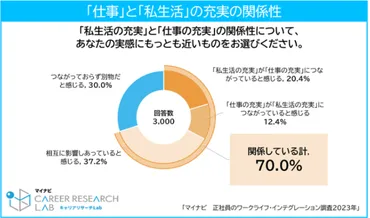

現代では、仕事と私生活の充実を両立するワークライフ・インテグレーション(WLI)の考え方が広がり、特に20代を中心に私生活の充実が仕事へのモチベーションにつながるという意識が高まっています。

この変化の背景には、働き方の多様化、ワークライフバランスの重視、安定を求める気持ちなどがあります。

また、「寝そべり族」のように、競争社会へのアンチテーゼとして、最低限の生活で満足する生き方への関心の高まりも影響しています。

なるほど。これは経営者としては見過ごせない問題ですね。社員のモチベーション低下は生産性の低下に繋がりかねませんから。ただ、社員のプライベートを尊重し、働きがいのある環境を作ることも重要です。企業は、そのバランスをどう取るかが課題になりますね。

静かな退職の実態と動機

なぜ「静かな退職」が増加?働く意欲を失う理由とは?

インセンティブ不足とプライベート重視が主な理由。

「静かな退職」の実態をさらに詳しく見ていきましょう。

マイナビの調査によると、正社員の4割以上が「静かな退職」をしているそうですが、20代が最も多いという結果が出ています。

その実態と、人々がなぜこの働き方を選ぶのか、その動機に迫ります。

公開日:2025/08/28

✅ 株式会社マイナビの調査によると、正社員の4割以上が「静かな退職」をしており、20代が最多の46.7%を占めている。

✅ 約6割の人が「静かな退職」で得られるものがあると回答し、7割以上が今後もこの働き方を続けたいと考えている。

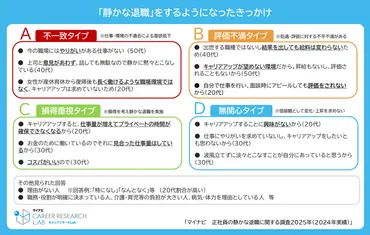

✅ 「静かな退職」のきっかけは4タイプに分類され、企業の中途採用担当者の約4割は「静かな退職」に賛成、反対派は周囲への影響や会社への有益性を懸念している。

さらに読む ⇒マイナビキャリアリサーチLab出典/画像元: https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250422_95153/「静かな退職」を選択する背景には、個人のプライベートを重視したいという願望だけでなく、企業からの評価やインセンティブへの不満があることも示唆されていますね。

努力が報われないと感じる、というのは、モチベーションを大きく下げてしまう要因になり得ます。

「静かな退職」を選択する人々は、自ら労働時間や業務量を調整し、辞職することなく働き続ける傾向があります。

その主な理由は、個人のプライベートを重視したいという願望に加え、組織からの十分なインセンティブ(金銭的・非金銭的)が得られないことにあると考えられています。

具体的には、「仕事よりプライベートを優先したい」や「努力しても報われない」といった不満です。

マイナビの調査では、多くの正社員が「できることなら働きたくない」と感じており、ギャラップ社の調査でも日本の労働者のエンゲージメント(仕事への熱意)が低いことが示されています。

静かな退職を選択した人々は、将来に繋がらない業務や昇給の見込みがないことなどから、意欲を失うこともあります。

彼らは、心身を守りながら職場での役割を維持するバランスを取ろうとしています。

まあ、あたしは思うんだけどね、無理して働くことないんじゃないかって。自分のペースで、心と体のバランスを大事にするって、すごく大事だと思うよ。ただ、周りの人に迷惑かけない程度にね!

次のページを読む ⇒

「静かな退職」の実態を調査!実践者増加、経営層との認識ギャップも。働き方の多様性、企業と個人のメリット・デメリットを徹底分析。