少子化対策はどこへ向かう?~子育て世代の経済的負担と国の施策、未来への展望を探る?少子化対策:経済的負担、国の施策、そして未来への希望

少子化の深刻化を加速させる、子育て女性を取り巻く社会の逆風。過去の論争から見える問題、経済的負担、そして「子持ち様」批判…その根底にあるのは、ケア労働への低い評価。政府は「こども未来戦略」で対策を講じるも、抜本的な解決には、社会全体の意識改革が不可欠。男性の育児参加、ケア労働の価値向上など、未来への希望を繋ぐための課題を提示する。

加速化プランと財源確保

子育て支援金、一体何に?給付拡充の財源は?

児童手当拡充など、子育て支援事業に充当。

少子化対策の財源を確保するために、子ども・子育て支援金制度が導入されました。

この制度の具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。

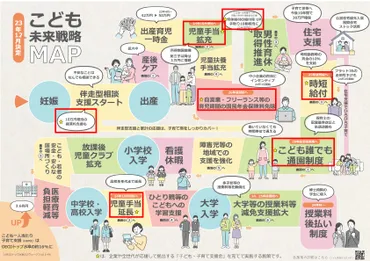

✅ 少子化対策として「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や新たな支援給付など、総額3.6兆円規模の「こども・子育て支援加速化プラン」が策定され、その財源の一部として子ども・子育て支援金制度が創設されました。

✅ 支援金は、医療・介護の歳出改革と賃上げによる社会保険料負担軽減効果の範囲内で導入され、令和8年度から段階的に構築されます。全世代・全経済主体が医療保険料とあわせて所得に応じて拠出し、児童手当の拡充、妊婦・乳児向け支援、出生後休業支援など、様々な子育て支援事業に充てられます。

✅ 支援金制度の具体的な内容は、児童手当の拡充(所得制限撤廃、高校生年代まで延長など)、妊婦・出産時の経済支援、乳児向け通園制度、育休給付の拡充、育児時短勤務支援、国民年金保険料免除など多岐に渡り、関連資料や会議の内容についても公開されています。

さらに読む ⇒こども家庭庁出典/画像元: https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin3.6兆円規模の対策は、少子化対策として非常に大きな規模ですね。

財源の確保も段階的に行われるとのこと、今後の進捗に注目したいです。

「こども未来戦略」に基づき、3.6兆円規模の「こども・子育て支援加速化プラン」が策定された。

このプランを実現するため、令和6年6月12日に子ども・子育て支援金制度が創設された。

この制度は、児童手当の拡充など、子育て支援の抜本的な給付拡充を目的としている。

その財源の一部として、医療・介護の歳出改革と賃上げによる社会保険負担軽減効果の範囲内で、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入される支援金(約1兆円)が充当される。

支援金は、医療保険料と合わせて、全世代・全経済主体から所得に応じて拠出される。

児童手当の拡充、妊婦への経済支援、乳児の通園制度の創設、出生後休業支援給付など、多岐にわたる子育て支援事業に充てられる予定だ。

へー、そんな制度があるんだね。でも、結局、私たちにどれだけ恩恵があるのか、ちゃんと教えてくれないと困るわよね。

過去の対策と、今後の課題

少子化対策、これまで何が?そして、今後はどうなる?

様々な対策も、財源は課題。支援体制強化が急務。

過去の少子化対策を振り返り、その成果と課題を検証します。

これまでの取り組みから、私たちが何を学び、今後どう活かしていくべきか考えます。

✅ 子ども・子育て支援新制度は、1990年の「1.57ショック」を契機とした少子化対策の一環として、幼児教育・保育の提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援などを目指して導入されました。

✅ 新制度導入の背景には、都市部での待機児童問題と地方での園児減少といったミスマッチの解消、および、保育所と幼稚園の所管が異なることによる非効率性の改善がありました。

✅ 新制度は、保護者のニーズに応え、一人ひとりの子どもの健やかな成長を目指しており、市町村はアンケート調査などを通して地域のニーズに合わせた施策を計画・実行しています。

さらに読む ⇒行政との上手なおつきあいを提案する情報メディア!出典/画像元: https://colaboad.jp/article/1421/過去の対策を振り返ることで、現在の政策の背景を理解することができました。

過去の反省を活かし、より効果的な対策を期待したいです。

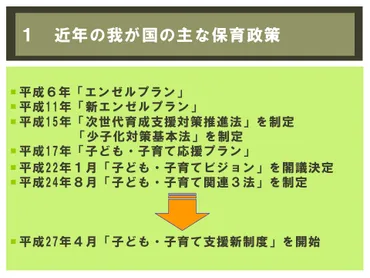

1990年代以降、少子化対策は様々な形で実施されてきた。

1990年の「1.57ショック」を機に、保育サービス拡充を中心とした対策が講じられ、「エンゼルプラン」や「新エンゼルプラン」が策定された。

2002年には、男性を含めた働き方の見直し、地域での子育て支援、社会保障における次世代支援、子どもの自立促進を柱とした「少子化対策プラスワン」がまとめられた。

2003年には「次世代育成支援対策推進法」と「少子化社会対策基本法」が制定され、内閣府に特命担当大臣が設置されるなど、推進体制が強化された。

2012年には、「子ども・子育て新制度」が成立し、財政支援の一本化、認定こども園の促進、地域の子育て支援の充実が図られた。

しかしながら、高齢者対策への支出と比較すると、少子化対策への支出は依然として少ない状況である。

今後は、国や地方自治体が一体となり、子どもと家庭を支援する体制を構築することが求められている。

これまでの対策を評価することは重要です。しかし、過去の失敗から学び、より効果的な対策を講じることが、何よりも重要です。

経済的負担と、未来への希望

少子化の根本原因は?経済的負担と将来への不安?

経済的負担、将来への不安、そして仕事との両立。

少子化の背景には、経済的な問題が深く関わっています。

最後に、経済的な負担と、未来への希望について考えます。

✅ 保育研究プロジェクト「子ねくとラボ」が、勤続年数3年以上の常勤保育士106名を対象に出生率に関する意識調査を実施。

✅ 約7割の保育士が、出生率の低下を実感しており、その原因として「育児に対する経済的負担の懸念」が最も多く挙げられた。

✅ 「こども誰でも通園制度」などの充実が出生率に影響すると考える保育士がいる一方で、半数以上が保育士として出生率向上のために貢献できると考えている。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000043389.html保育士さんの調査結果から、少子化の根本的な原因が見えてきました。

経済的な問題が、大きな壁となっていることが理解できます。

少子化の背景には、経済的な問題が深く関わっている。

経済的理由から2人目を諦めた女性保育士の事例に見られるように、育児休業の延長、貯金の取り崩し、奨学金の返済、物価高騰など、様々な経済的負担が家計を圧迫している。

子どもの将来のために貯蓄をしたいという思いはあるものの、現在の収入と支出のバランス、将来的な教育費への不安、そして仕事との両立への懸念が、少子化を加速させる要因となっている。

少子化対策として、各党が政策を掲げているが、根深い問題への対応が急務である。

ケア労働の価値を認め、公私を分ける固定観念を打ち破り、男性も積極的に育児に参加し、社会全体で子育てを支える意識を持つことが、少子化を克服し、未来への希望を繋ぐために不可欠である。

少子化問題は、経済的な問題だけじゃなく、社会全体の問題だってこと、もっとみんなが自覚しなきゃダメだと思うわ。

少子化対策は、非常に複雑で、様々な面からアプローチする必要があります。

未来への希望を繋ぐために、社会全体で取り組んでいきましょう。

💡 少子化対策の根本には、女性の社会進出と育児の両立支援の課題がある。

💡 政府は、少子化対策として「こども未来戦略」を策定し、経済的支援を強化している。

💡 少子化対策の財源確保のため、子ども・子育て支援金制度が導入される。