米騒動2024?米価格高騰の背景と対策を徹底解説!(コメ、価格、対策?)米価格高騰の現状と私たちの食生活への影響

令和の米騒動勃発!記録的な米価高騰の裏側を徹底解剖。干ばつ、物流混乱、コメ離れ…複合的な要因が家計を圧迫。政府の対策は?消費者の行動は?食生活の変化、生産体制の課題、そして未来への提言。米の価格高騰は単なる一時的な問題ではない。食の安全保障と持続可能な農業に向けた、今、私たちが考えるべきこと。

供給体制の再構築と生産者支援

米の安定供給には何が必要?生産調整の見直し?

市場原理に基づく需給調整と生産者支援です。

米の供給体制の再構築と生産者支援についてです。

どのような対策が求められるのでしょうか?。

公開日:2025/06/16

✅ コメ価格の安定には、政府主導の生産調整政策を見直し、適正生産量の提示を廃止し、市場メカニズムに委ねる必要がある。また、生産者への価格補填制度の導入や、備蓄米の活用も検討する。

✅ 主食用米から飼料用米などへの転作を促進する交付金制度を見直し、主食用米への生産誘導が働くようにインセンティブ構造を再設計する必要がある。

✅ 気候変動に対応するため、高温耐性品種の導入を促進し、政府による推奨品種の明示も重要である。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20250624/se1/00m/020/052000c生産調整の見直しや、生産者支援、高温耐性品種の導入など、様々な対策が検討されているんですね。

今後の動向が気になります。

米の供給体制を再構築し、需要を安定化させるための対策が求められています。

供給面では、長年運用されてきた生産調整政策の見直しが不可欠です。

具体的には、政府による「適正生産量」の提示を廃止し、市場原理に基づいた柔軟な需給調整を促すことが重要です。

供給過多になった場合の政府による備蓄米の買い入れや価格補填など、生産者を支援する仕組みの導入も必要です。

また、飼料用米への交付金制度の見直しも提案されています。

高温耐性品種の導入・普及を促進し、国による推奨品種の明確化、品評会の開催、導入支援などの普及策が求められています。

同時に、高温環境に対応した新品種の研究・開発を継続的に進めることも重要です。

さらに、担い手確保と農業経営の大規模化による生産性・収益性の向上も不可欠です。

若者や新規就農者の参入を促すための就農支援金拡充や教育・研修体制の整備、農業高校や大学との連携強化、農業の法人化推進、大規模化によるスマート農業導入への支援などが具体策として挙げられています。

生産者の方々を支援する仕組みは重要よね。頑張って美味しいお米を作ってくれる人に、ちゃんと報われるような仕組みであってほしいわ。

輸入米の活用と今後の課題

コメ市場の課題は?なぜ価格変動が激しい?

コメ離れと市場縮小が原因です。

輸入米の活用と今後の課題です。

輸入米の現状と課題について解説します。

公開日:2025/03/15

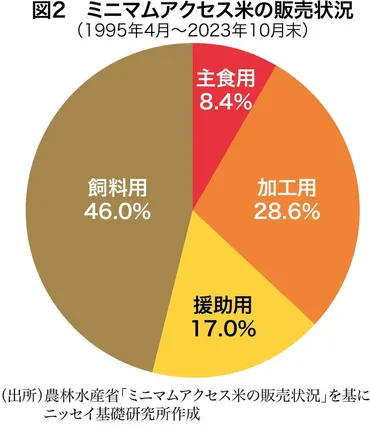

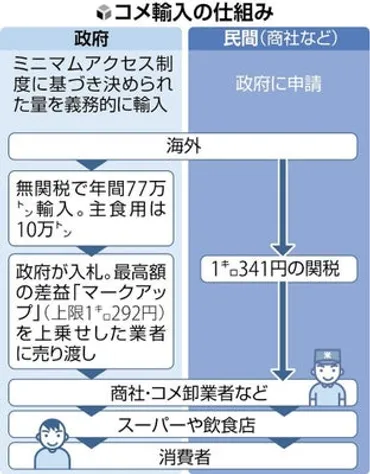

✅ 米不足を受けて、関税を支払っても採算が取れるため、外国産米の民間輸入が急増しており、2024年度の輸入申請は過去最多を更新している。

✅ 大手商社の兼松が1万トンもの外国産米の輸入を計画するなど、外食産業からの需要の高まりを受け、米国産米「カルローズ」などがスーパーでも販売開始されている。

✅ 政府輸入のコメは入札で上限に達するなど価格が高騰しており、専門家は、実質的な減反政策が価格高騰と輸入拡大の要因であると指摘し、生産量の増加と輸出を提言している。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250315-OYT1T50048/輸入米の活用も検討されているんですね。

国際情勢や関税の問題が、米価格に影響を与える可能性があるということですね。

輸入米の活用可能性も検討する必要があります。

国際的な貿易交渉や関税問題はコメ市場に影響を与え、関税の変化は輸入米価格や国内の米生産に影響を及ぼし、最終的に消費者の家計に影響を与えます。

政府の備蓄米放出の遅れなどの問題はありますが、根本的な問題は日本人のコメ離れと、市場の縮小による価格変動の激化にあります。

コメを取り巻く環境は、もはやかつてのそれとは大きく異なり、高級品としての側面を帯び始めています。

輸入米も選択肢の一つとして検討するのは良いことだと思います。ただ、国産米の品質を守りつつ、価格競争力を高め、輸出も視野に入れることが重要ですね。

米政策の歴史と今後の展望

米価格高騰、原因は?国民と政府の関係性をどう見る?

食管制度の歴史と自由市場への移行が影響。

米政策の歴史と今後の展望です。

過去を振り返りながら、今後の米政策について解説します。

公開日:2024/10/30

✅ 令和の米騒動は、米の生産調整政策が原因で米価が高騰していることが最大の要因であり、農水省の需要予測の甘さや流通段階での価格高騰も混乱を招いている。

✅ 農水省は米の需要増加要因としてインバウンド増加などを挙げるが、その影響は限定的であり、本来の要因は長年続いている生産調整による過剰な価格維持にある。

✅ 生産調整は米産業と水田農業を縮小させており、今後は所得補償や米・加工品の輸出拡大による水田農業の再生が重要となる。

さらに読む ⇒一般財団法人農政調査委員会出典/画像元: https://apcagri.or.jp/apc/prescolumn/6959過去の食管制度や、現在の自由市場での価格変動など、歴史的な背景を知ることで、今後の米政策について考えることができるんですね。

米の価格高騰は、政府への批判も生んでいます。

これは、かつての食管制度のように、コメ価格を政府がコントロールすべきという意識が国民やメディアに残っているためと考えられます。

食管制度廃止後、コメは自由市場に委ねられており、価格変動は需給バランスに左右されます。

この問題を解決するためには、主食であるコメの政策的立ち位置や農政のあり方について徹底的な議論を行い、財源も含めた決断を下す必要があります。

戦後の日本では、食管制度によって政府がコメを高く買い上げ、安く供給することで農家の経営を支え、安定供給を図ってきました。

しかし、コメ消費量の減少や農協への批判から1995年に食管制度は廃止され、流通は自由市場に移行しました。

このような歴史的背景を踏まえ、今後の米政策のあり方を検討していくことが重要です。

結局、米の価格って、政治とか色んなもんが絡んでくるんだねぇ。自由競争って言っても、なかなか難しい問題だよね。

米価格高騰の問題は、様々な視点から検討する必要があることが分かりました。

今後の動向を注視し、私たちも食生活を見直していきましょう。

💡 米価格高騰は、様々な要因が複雑に絡み合って発生しており、食生活にも大きな影響を与えている。

💡 供給体制の再構築や生産者支援、輸入米の活用など、多角的な対策が必要不可欠である。

💡 今後の米政策は、日本の食料安全保障と食文化を守る上で、重要な課題となる。