米騒動2024?米価格高騰の背景と対策を徹底解説!(コメ、価格、対策?)米価格高騰の現状と私たちの食生活への影響

令和の米騒動勃発!記録的な米価高騰の裏側を徹底解剖。干ばつ、物流混乱、コメ離れ…複合的な要因が家計を圧迫。政府の対策は?消費者の行動は?食生活の変化、生産体制の課題、そして未来への提言。米の価格高騰は単なる一時的な問題ではない。食の安全保障と持続可能な農業に向けた、今、私たちが考えるべきこと。

💡 2024年秋から米価格が高騰し、家計を圧迫。コメ離れや代替食品の消費が増加。

💡 米価格高騰の要因は、気候変動、国際物流の混乱、エネルギー価格の上昇など複合的。

💡 政府の価格高騰対策への認知度は高いものの、効果への期待は低い現状。

それでは、まず米価格高騰の現状と消費者の影響について、詳しく見ていきましょう。

米価格高騰の現状と消費者の影響

令和の米騒動、一体何が原因で米価格が急騰?

気候変動、国際物流、エネルギー高騰、投機的取引。

2024年、米価格が急騰し、消費者の食生活と家計に大きな影響が出ています。

詳しく見ていきましょう。

✅ エクスクリエによる調査で、第二次トランプ政権発足とコメ価格高騰が消費者の心理と生活に影響を与えていることが判明。約5割が消費行動への影響を実感し、物価上昇による買い控えが見られる。

✅ 約8割がコメ価格の高騰を実感し、3人に1人がコメの消費量を減らしたと回答。代替としてパン、うどん、パスタなどの小麦製品の消費が増加し、食生活全般にわたる消費行動の変化がみられた。

✅ 政府のコメ価格高騰対策の認知度は高いものの、効果に期待する人は36.3%に留まった。消費者は、景況感や消費意欲の低下を感じ、支出行動にも変化が現れている。

さらに読む ⇒日本農業新聞公式ウェブサイト出典/画像元: https://www.agrinews.co.jp/news/prtimes/312833米価格高騰は、国民の食生活に大きな変化をもたらしていますね。

消費者は、価格上昇を実感し、消費行動に変化が出ています。

令和の米騒動は、米の価格高騰という形で現れました。

2024年秋以降、米価は上昇を続け、東京都区部ではコシヒカリ5kgの小売価格が前年同月比で1.7倍に。

原因は複合的で、気候変動による干ばつ、国際物流の混乱、エネルギー価格の上昇、投機的取引などが影響しています。

特に2025年には価格が急騰し、消費者の家計に大きな影響を与えました。

この状況を受け、政府は備蓄米を放出しましたが、専門家からは価格低下効果に懐疑的な声があがっています。

エクスクリエの調査によると、約8割が米価格の高騰を実感し、半数以上がトランプ政権発足による消費行動への影響を実感。

消費者はコメの購入頻度を減らし、パンやパスタなどの代替食品の消費が増加。

政府の対策への認知度は高いものの、その内容を理解している人は少なく、効果への期待も低い状況です。

食生活では、コメの消費量を減らし、代替品の活用や、地元の農家からの直接購入など、工夫が見られています。

家計管理では、まとめ買いやセールの利用も有効です。

なるほど、米価格高騰は、消費者の購買意欲を減退させ、食生活にも変化をもたらしているということですね。企業としては、今後の消費動向を注視し、価格戦略の見直しが必要ですね。

食生活の変化と市場の縮小

米価高騰、なぜ?食生活の変化と価格上昇の真実とは?

コメ離れと自由化市場が価格変動を激化。

米の消費量減少と市場の縮小について見ていきましょう。

米離れが加速している現状についてです。

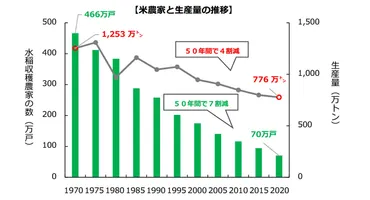

✅ 2024年の「令和の米騒動」をきっかけに、米の生産量と消費量の減少、そして米離れが進んでいる現状が浮き彫りになっている。

✅ 米離れの原因としては、食の多様化、健康志向、人口減少などが挙げられ、食料自給率の低下、食料インフラの不安定化、雇用減少といった問題を引き起こす可能性がある。

✅ 米離れを食い止めるためには、米の消費拡大に向けた取り組みが重要であり、米は日本の食料安全保障と雇用を守る上で重要な役割を担っている。

さらに読む ⇒rootus(ルータス)出典/画像元: https://rootus.net/article/6330お米の消費量が減少し、市場が縮小傾向にあることは、今後の食料自給率にも影響を与える可能性がありますね。

米価高騰の背景には、単なる一時的な要因だけでなく、日本人の食生活の変化という構造的変化があります。

コメの消費量の減少は、市場規模の縮小を引き起こし、価格変動を激化させています。

食管制度廃止後、市場は自由化され、需給バランスによって価格が大きく左右されるようになりました。

コメ離れは、嗜好の変化に加え、経済的な要因も影響しています。

自宅での炊飯には手間も費用もかかり、経済的な余裕がない層にはハードルが高くなっています。

実際にごはんとパンの価格を比較すると、2025年にはごはん1膳分はパンより高くなっており、このこともコメ離れに拍車をかけています。

米離れの原因は、食の多様化とか健康志向、経済的な面もあるんだね。うちの母も、最近はパンを食べるようになったわ。ご飯って炊くのが手間だし、電気代もかかるからね。

次のページを読む ⇒

日本の米の安定供給へ。生産調整の見直し、担い手確保、輸入米活用を検討。市場原理に基づいた柔軟な需給調整と、未来を見据えた米政策の議論が求められています。