「叱る」技術とは?部下の成長を促す行動科学マネジメントと教える技術(石田淳氏)?部下の成長を促す叱り方と教え方

部下の成長を促す「叱る」技術とは? 行動科学マネジメントの第一人者が、感情論ではなく「行動」に着目した効果的な指導法を伝授! 褒め方、叱り方のコツ、やってはいけないこと、そして研修事例までを網羅。多様性時代に必要な、組織と部下の成長を両立させるための、明日から使える実践的なノウハウが満載。

叱り方のコツとやってはいけないこと

部下を効果的に叱る秘訣とは?具体的に教えて!

信頼関係構築、冷静な状況観察、そして具体的に問題点説明!

叱り方によっては、部下のやる気を損ない、人間関係を悪化させる可能性があります。

効果的な叱り方のコツと、やってはいけないことについて解説します。

公開日:2024/07/18

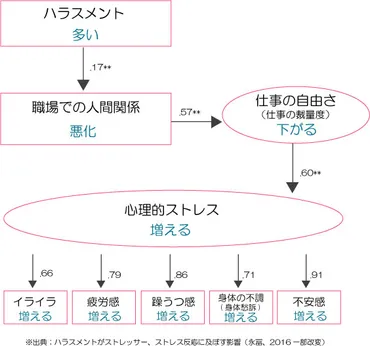

✅ 部下を叱る際に間違った叱り方をすると、部下のやる気低下、人間関係の悪化、休職や損害賠償のリスク、自身の評価低下といった悪影響がある。

✅ 効果的な叱り方として、まず上司自身が倫理観や誠実さを持つなど、部下に尊敬されるような人物になることが重要である。

✅ 感情的にならず冷静に叱るために、マインドフルネス(自己観察力)を鍛え、感情に流されず客観的に状況を把握することが推奨される。

さらに読む ⇒コミュニケーション教室,講座,研修のご案内-ダイコミュ出典/画像元: https://www.direct-commu.com/chie/relation/sikarikara/効果的な叱り方のコツを10個も教えてくれるんですね! 上司自身の人間性を高めることや、マインドフルネスを実践することなど、実践的な内容で参考になります。

部下を効果的に叱るためには、10個のコツがあります。

まず、上司自身の人間性を高め、倫理観、誠実さ、努力、ユーモアを重視することが重要です。

次に、マインドフルネスを実践し、感情に流されず冷静に状況を観察する「脱中心化」を心がけます。

叱る前に信頼関係を構築し、叱られる側の気持ちを理解した上で、問題点を具体的に説明します。

サンドイッチ法を用い、問題点への焦点当て、選択肢の提示、自己決定の尊重、限界設定も重要です。

一方、やってはいけない叱り方として、感情的になること、人格を否定すること、大勢の前で叱ること、過去の失敗を持ち出すこと、一方的に話すことなどが挙げられます。

これらのことを避けることで、部下との良好な関係を築きながら、効果的に指導を進めることができます。

また、管理職が「叱る」スキルを習得するための研修事例も存在し、効果的な叱り方を学ぶことができます。

叱るって、ほんと難しいわよね。 感情的にならず冷静に、って、私には無理かも… でも、相手を思ってって気持ちは大事よね。

「教える」ことの重要性

人材育成の鍵は?石田淳氏が語る、現代マネジメントの要点とは?

行動科学に基づいた「教え方」と「望ましい行動」の特定。

石田淳氏の著書では、いかに短期間で「できない人」を「できる人」に変えるか、そのための「教える技術」に焦点を当てています。

具体的な指導方法を見ていきましょう。

✅ 行動科学マネジメントの第一人者である石田淳氏の著書は、短期間で「できない人」を「できる人」に変える「教える技術」を、具体的な方法論と場面別の事例を用いて解説しています。

✅ 本書では、行動を変えるための具体的な指示の仕方、褒め方、叱り方といった指導方法に加え、部下のモチベーションを維持し、継続的な成長を促すための工夫が紹介されています。

✅ 新人、中途社員、大人数など、様々な状況に応じた指導方法が網羅されており、企業経営者や現場リーダーが人材育成、組織活性化に役立てられるようになっています。

さらに読む ⇒ かんき出版出典/画像元: https://kanki-pub.co.jp/pub/book/9784761267551/「教える」という行為を、行動科学的なアプローチで解説している点が興味深いですね。

成果を上げる社員の仕事を参考に、望ましい行動を特定するというのも、具体的で分かりやすいです。

株式会社ウィルPMインターナショナルの石田淳氏は、行動科学マネジメントに基づいた「教え方」の重要性を説いています。

現代のマネジャーが抱える人材育成の課題は、彼らが今の時代に合った指導法を学んでいないことに起因すると指摘します。

従来の「見て覚えろ」という指導法は、現代の若者には通用せず、パワハラと認識される可能性もあります。

石田氏は、感情論ではなく、部下の「行動」に焦点を当て、「望ましい行動」を引き出すことを「教える」と定義しています。

具体的には、部下が望ましい行動を身につけていない場合は教え、間違った行動をしている場合は修正することを目指します。

仕事を「知識」と「技術」に分けて教えることが重要であり、成果を上げる優秀な社員の仕事を参考に、望ましい行動を特定し、部下に教えることが、人材育成の鍵であると述べています。

なるほど、教えるってのは、単に知識を伝えるだけじゃないんだな。 優秀な社員の行動を真似させるってのは、確かに効果がありそうだ。

組織における「叱る」ことの意義

管理職が「叱る」ことはなぜ重要? チーム成長に必須?

部下の成長を促し、組織の成果を上げるため。

組織の中で「叱る」ことには、どのような意義があるのでしょうか。

チームや組織の成長を促すために、どのように「叱る」べきか、解説します。

✅ 効果的に叱るためには、「事実」「影響」「感情」の3つの要素をセットにして伝えることが重要である。

✅ 「事実」を伝え、感情的にならず具体的な指摘を行うことで、何が問題で何を改善すべきかを明確にする。

✅ 「影響」を伝え、その行動が組織やチームに及ぼす影響を具体的に説明することで、改善の動機を促し信頼関係を築く。

さらに読む ⇒楽学・企業研修・講演依頼なら株式会社エナジーソース出典/画像元: https://energy-se.co.jp/points-to-scold/組織において「叱る」ことは、部下の成長を促し、組織全体の目標達成にも繋がるんですね。

事実、影響、感情の3つの要素をセットで伝えることが重要という点も、納得です。

近年、ダイバーシティ&インクルージョン推進により、管理職は多様な部下をまとめ、成長を促す必要性が高まっています。

そのために不可欠なのが「叱る」というコミュニケーションスキルです。

「叱る」ことは、チームや組織の成果を上げるために不可欠な手段であり、部下の「良くない思考や言動を正し、成長を促す」効果的な手段です。

管理職が「叱る」ことができない場合、部下の成長を妨げ、退職につながる可能性もあります。

組織の目標達成のためには、部下の成長を促す建設的なコミュニケーションが不可欠であり、そのためには「叱る」ことを恐れず、正しい方法で実践することが重要です。

組織全体で、部下の成長をサポートし、自発的な行動を促す環境を整えることが、持続的な成長と発展に繋がります。

「叱る」ことは、組織のためにも必要なんですね。 ちゃんと叱れるように、勉強しなきゃだわ。

本日の記事では、部下の成長を促すための「叱る」技術と「教える」技術について、様々な視点から学ぶことができ、とても勉強になりました。

💡 行動科学マネジメントは、個人のモチベーションに左右されず、再現性のある行動変容を促す。

💡 効果的な叱り方は、目的を明確にし、感情的にならず、部下の成長を促すこと。

💡 「教える」技術とは、部下に望ましい行動を教え、褒め・叱りで成長を促すこと。