「叱る」技術とは?部下の成長を促す行動科学マネジメントと教える技術(石田淳氏)?部下の成長を促す叱り方と教え方

部下の成長を促す「叱る」技術とは? 行動科学マネジメントの第一人者が、感情論ではなく「行動」に着目した効果的な指導法を伝授! 褒め方、叱り方のコツ、やってはいけないこと、そして研修事例までを網羅。多様性時代に必要な、組織と部下の成長を両立させるための、明日から使える実践的なノウハウが満載。

💡 行動科学マネジメントは、個人のモチベーションに左右されず、再現性のある行動変容を促す手法である。

💡 効果的な叱り方として、目的を明確にし、感情的にならず部下の成長を促すことが重要である。

💡 「教える」技術とは、望ましい行動を特定し、具体的な指示と褒め・叱りで部下の成長を促すこと。

この記事では、部下の成長を促すための「叱る」技術と「教える」技術について、石田淳氏の行動科学マネジメントを基にご紹介していきます。

行動科学マネジメントと叱る・褒める

部下の行動を変える鍵は?褒めと𠮟責をどう活かす?

具体的な行動への着目と、「褒める・叱る」のセット活用。

行動科学マネジメントは、個人のモチベーションに頼らず、再現性のある行動変容を促す手法です。

石田淳氏の提唱する、具体的な行動に焦点を当てたマネジメント手法について解説します。

✅ 行動科学マネジメントは、個人のモチベーションに左右されず、再現性のある行動変容を促す手法であり、具体的な行動を指示することで、組織や個人の行動を変えることができる。

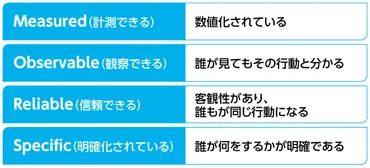

✅ 行動変容を促すためには、MORSの法則を用いて行動を具体的に言語化し、実践可能なステップに分解することが重要である。

✅ 自発的な行動促進には、行動の「やり方が分からない」と「継続できない」という課題への対応が必要であり、ベイビーステップを活用した継続的な取り組みが有効である。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://terasu.biprogy.com/article/talk-junishida/なるほど。

行動科学に基づいたマネジメントは、個人の資質ではなく、具体的な行動に着目するのですね。

MORSの法則やベイビーステップなど、具体的な手法も興味深いです。

現代のマネジメントは、部下の自発的な行動を促し、成長を支援することが求められています。

行動科学マネジメントの第一人者である石田淳氏は、個人のモチベーションや資質に左右されず、再現性のある行動変容を促す手法を提唱しています。

その基本は、人格ではなく具体的な「行動」に焦点を当て、望ましい行動に対しては褒め、問題のある行動に対しては叱るというものです。

この「叱る」と「褒める」をセットで活用することが、部下の行動を改善し、組織全体の成長に繋がるとしています。

石田氏は、優秀なプレーヤーの暗黙知を言語化し、他のメンバーも実践できるようにする仕組みを提案しており、具体的には行動を具体的に定義する「MORSの法則」を活用します。

例えば、挨拶を例に、主観的な「きちんと」を、客観的な行動ステップに分解することで、誰でも再現可能にする方法を説明しています。

また、行動を変えるための障壁として「やり方が分からない」「継続できない」の2点を挙げ、前者に対しては具体的な指示、後者に対してはベイビーステップを用いた課題解決を提案しています。

このアプローチは、営業部門における訪問件数や提案件数の増加、BBS(BehaviorBasedSafety)を通じたミスや事故の防止など、組織の様々な側面で自発的な行動を促すことに貢献します。

なるほど、これは面白いね! 石田氏の手法は、個人の性格ではなく行動そのものに焦点を当てるって点が、再現性を高める秘訣なんだろう。うちの会社でも取り入れてみたいな!

叱る目的と効果的な叱り方

効果的な叱り方の秘訣は?組織と部下の成長のために!

目的を明確にし、信頼関係を築き、具体的に伝えること。

ダイバーシティ&インクルージョンが推進される現代において、部下を「叱る」ことは難しい課題です。

しかし、それは部下の成長に不可欠なスキルでもあります。

効果的な叱り方について解説します。

✅ ダイバーシティ&インクルージョン推進の一方で、管理職が部下を゛叱る゛ことをためらう傾向があり、それが部下の成長や組織の成果に影響を与えている。

✅ ゛叱る゛ことの目的は、部下の成長を促すことであり、感情的な゛怒る゛こととは異なる。管理職は、部下の多様性に対応しつつ、正しい゛叱り方゛を習得する必要がある。

✅ 正しい゛叱り方゛は、部下の行動や考え方を改善し、組織をまとめるために不可欠なスキルである。 叱れないことは、若手社員の退職につながる可能性もあるため、注意が必要。

さらに読む ⇒研修・人材育成サービス|企業研修・人材育成ならアルー出典/画像元: https://service.alue.co.jp/blog/how-to-scold「叱る」ということは、部下の成長を促すために不可欠なスキルなのですね。

感情的な「怒る」と区別し、目的を明確にすることが重要という点が印象的です。

「叱る」ことは、部下の問題行動を修正し、再発を防止し、組織と部下の成長を促すための重要なコミュニケーションスキルです。

しかし、多くの人が叱り方を学ぶ機会がないため、誤った方法で叱ってしまうことがあります。

効果的な叱り方には、目的を明確にすることが重要です。

叱る目的は、部下の問題行動を修正し、再発を防止することにあり、組織の成長、発展、そして部下の成長に繋がります。

また、「叱る」と「怒る」の違いを明確に区別することも大切です。

「怒る」は感情的で自己の不満解消が目的であるのに対し、「叱る」は理性的で、組織や部下のために問題解決を図る意図で行われます。

具体的な叱り方としては、まず上司自身の人間性を磨き、信頼関係を築くことが重要です。

倫理観、誠実さ、努力、ユーモアを重視し、相手の気持ちを理解した上で、問題点と改善策を具体的に示します。

サンドイッチ話法(褒め言葉で叱る言葉を挟む)を用いることで、相手のモチベーションを維持しつつ、問題点を効果的に伝えることができます。

また、叱った後には、状況を改善できるよう、具体的なアイデアやサポートを提供し、改善が見られた際には褒めることが重要です。

叱るって、難しいけど大事よね。 感情的にならず、相手の成長を願って叱る。 難しいことだけど、意識しないとね!

次のページを読む ⇒

部下の成長を促す叱り方の10個のコツ!感情的にならず、信頼関係を築き、行動に焦点を当てて指導。効果的な叱責で、チームと組織を活性化させよう!